黄老之学的本质是什么?简而言之,就是刘向针对《尹文子》一书所讲的:“自道以至名,自名以至法。” 《尹文子》一书具有浓厚的黄老色彩,南宋洪迈《容斋续笔》引刘歆说尹文子:“其学本于黄老,居稷下,与宋钘、彭蒙、田骈等同学于公孙龙。”元代马端临《文献通考》卷二一二《经籍考》子类名家“尹文子”下引《周氏笔》云:“刘向谓其学本庄老。其书先自道以至名,自名以至法。以名为根,以法为柄。”

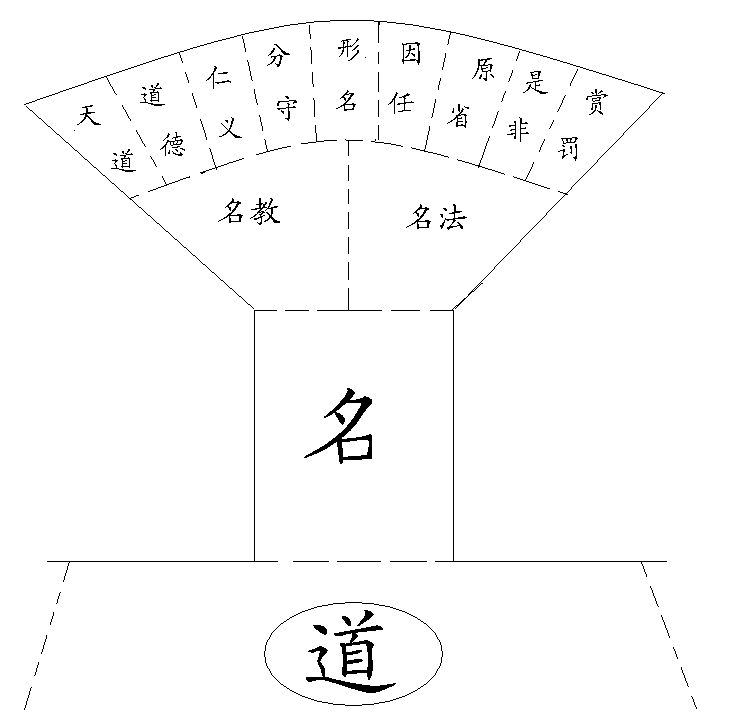

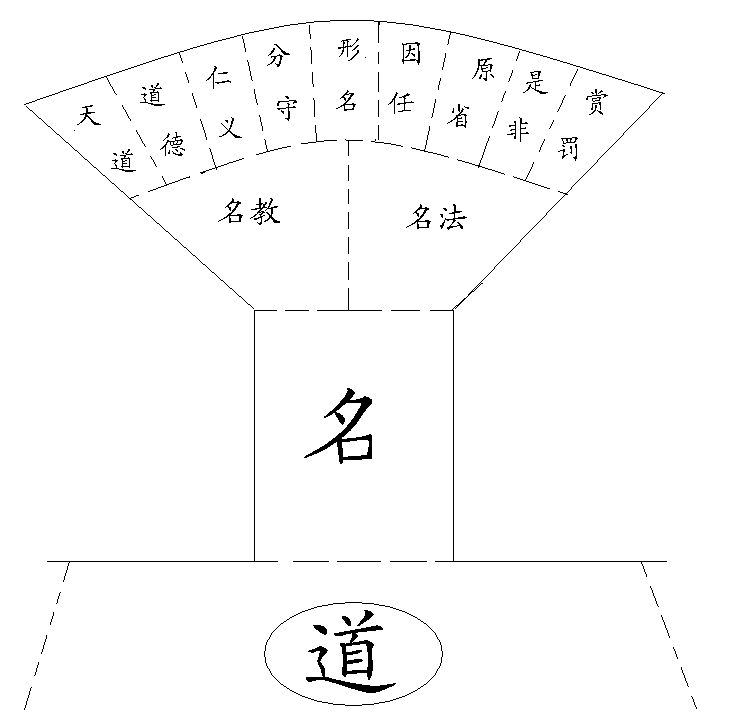

那么,在现实社会中道、名、法如何有机联系在一起呢?清华大学人文社会科学学院哲学系曹峰教授在研究中国古典政治思想原典《黄帝四经》时注意到,这部作品不仅可用“道法”二元结构分析,还可以用“道、名、法”三元结构进行更精确地解析。他指出:“《黄帝四经》中充斥‘名’的论述,但‘名’一定要和‘道’‘法’结合起来,才能真正理解其在政治哲学中的价值和含义。就是说‘道’‘名’‘法’这三种概念之间存在着有机关联,‘道’居于上位,是最高范畴和出发点,‘名’‘法’居于下位,视‘道’为其存在依据。虽然‘名’‘法’都是和‘秩序’‘法则’相关的概念,但‘名’是从‘道’到‘法’的媒介和过渡阶段,‘法’则是最终的手段。”【1】 《黄帝四经·经法·论约篇》中说:“执道者之观于天下也,必审观事之所始起,审其形名。形名已定,逆顺有位,死生有分,存亡兴坏有处。然后参之于天地之恒道,乃定祸福死生存亡兴坏之所在。” 曹峰教授指出,这段话实际上在讲“执道者”是如何利用审“名”活动阐明政治原理、展开政治活动的。包括以下三个步骤: 第一步:“执道者之观于天下也,必审观事之所始起,审其形名”,即审査对象之“形”“名”是否处于正确的规定的位置。 第二步:“形名已定,逆顺有位,死生有分,存亡兴坏有处。”通过确认对象之形名,看穿对象的最终结局。 第三步:“然后参之于天地之恒道,乃定祸福死生存亡兴坏之所在。”如果“执道者”要进一步采取行动,那就是给对象赋予和“名”相应的赏罚。【2】 诸子百家有关道/名/法关系的论述很多,核心是阐述领导者执大道,静因无为,循名责实,随之以赏罚的道理。兹仅举数例: 是以圣人之治也,静身以待之,物至而名自治之。正名自治之,奇名自废。名正法备,则圣人无事。(《管子·白心》) 名自正也,事自定也。是以有道者自名而正之,随事而定之也。(《群书治要》所录《申子·大体》) 明王之治民也,事少而功立,身逸而国治,言寡而令行。事少而功多,守要也。身逸而国治,用贤也。言寡而令行,正名也。君人者,苟能正名,愚智尽情,执一以静,令名自正,令事自定。赏罚随名,民莫不敬。(《尸子·分》) 明主者,南面而正,清虚而静,令名自命,物自定,如鉴之应,如衡之称。(贾谊《新书·道术》) 由内圣之无为治道,至外王之名法,中华文化宛如巍巍智慧大厦,内圣外王,浑然一体。道家、名家、法家一以贯之,名家于其中承上启下——图示如下:  从整体上说,中华文化是以无为治道为根本,以名家为主干的。由名家又分出名教、名法两大支,前者即中国儒家宣扬的礼义之学,后者即法家刑名法术之学。 中华文化的“道、名、法”轴心结构源远流长。在清华大学2008年7月入藏的战国竹简中,有一篇周文王对武王讲的遗训《保训》,其中提到出身民间的舜怎样求取中道,自我省察,和光同尘,不与百姓的愿望相违背,上面说:“昔舜旧作小人,亲耕于历丘,恐求中,自稽厥志,不违于庶万姓之多欲。”又说舜证得中道后,能做到名实相副,“舜既得中,言不易实变名,身滋备惟允,翼翼不懈,用作三降之德。”【3】 清华简的记述与古籍《论语·尧曰篇第二十》中尧称舜真诚地保持中道,“允执其中”是一致的。另外《尧曰篇》中还有孔子对三代以来善政的概括:“谨权量,审法度,修废官,四方之政行焉。兴灭国,继绝世,举逸民,天下之民归心焉。”“谨权量,审法度”,看来中华文化从最初阶段就重道、重名、重法。 中华文化的上述特点,《庄子·天道》所言最详。作者认为道、名、法诸因素是达到天下大治的不二法门。上面说“古之语大道者,五变而形名可举,九变而赏罚可言也”,这九变依次是:天(道)—道德—仁义—分守—形名—因任—原省—是非—赏罚;《庄子·天道》强调大道的基础地位,认为只讲形名、赏罚,是“一曲之人”,只配作臣子。上面说: 是故古之明大道者,先明天而道德次之,道德已明而仁义次之,仁义已明而分守次之,分守已明而形名次之,形名已明而因任次之,因任已明而原省(原省,推究省察,指进行政绩考核——笔者注)次之,原省已明而是非次之,是非已明而赏罚次之,赏罚已明而愚知(知通智,下同——笔者注)处宜,贵贱履位,仁贤不肖袭情(袭情,各因其实——笔者注)。必分其能,必由其名。以此事上,以此畜下,以此治物,以此修身,知谋不用,必归其天。此之谓太平,治之至也。故书曰:“有形有名。”形名者,古人有之,而非所以先也。古之语大道者,五变而形名可举,九变而赏罚可言也。骤而语形名,不知其本也;骤而语赏罚,不知其始也,倒道而言,迕道而说者,人之所治也,安能治人!骤而语形名赏罚,此有知治之具,非知治之道。可用于天下,不足以用天下,此之谓辩士,一曲之人也。礼法数度,形名比详(比详,意为考校审核——笔者注),古人有之,此下之所以事上,非上之所以畜下也。 大意是说,古时明大道之人,先明天道而把道德放在其次,道德既明则把仁义放在其次,仁义既明则把职分放在其次,职分既明则把名实放在其次,名实既明则把因职授事放在其次,因职授事既明则把推究省察放在其次,推究省察既明则把是非放在其次,是非既明则把赏罚放在其次,赏罚既明则愚笨的与聪明的都安排合宜,尊贵者与低贱者各就其位,仁厚贤达的和不成才的各就其位。按其才能加以区分,由其名而责其实。用这一套来服事君主,畜养下民,治理万物,修养自身,就会不用智谋,复归于虚静无为之天道。这就叫作太平,是治道的极致。古书上说:“有形有名。”形名之区分,古人就有的,只是不放在首要地位。古代谈论大道的人,经历五个层次的推理,形名辨析可列举出来,九次推理,赏罚被讲说出来。上来就去讲说形名问题,是不知道它之所本;上来就讲述赏罚问题,是不知道它之所始。违背道去讲,抵触道去说,只能为人所治,怎么能治理别人。上来就忙讲说形名赏罚的人,他们只知治世的具体方法、手段,并不真正懂得治世之道。这样的人可用于为天下事奔波劳碌,不足让天下自己治理自己。这就是言辩之士,只有一孔之见的人。礼法规定,循名责实,古代就有。这是臣用以事奉君的,不是君用以畜养臣民的。 不难发现,儒家强调的道德、仁义,只是治国之术的中间环节,并不具有基础地位,甚至不在“五变”和“九变”之中。黄老经典《管子·正》篇中,讲到了匡正、治理百姓的“刑—政—法—德—道”,与《庄子·天道》九变之说相近。上面说:“制断五刑,各当其名,罪人不怨,善人不惊,曰刑。正之服之、胜之饰之,必严其令,而民则之,曰政。如四时之不忒,如星辰之不变,如宵如昼,如阴如阳,如日月之明,曰法。爱之生之,养之成之,利民不德,天下亲之,曰德。无德无怨,无好无恶,万物崇一,阴阳同度,曰道……罪人当名曰刑,出令当时曰政,当故不改曰法,爱民无私曰德,会民所聚曰道。” 近代名学大家伍非百也注意到形名之学与道、法的关系,他在自己所辑《形名杂篇·法术第二》中多引法家言,其中引《韩非子》多条,并加按语:“形名之学,其本出于大道,其末极于赏罚。故《庄子》序九变,大道第一,形名第五,赏罚第九。可知‘形名’与‘大道’及‘赏罚’之关系。此文与《庄子·天道篇》相发明。管、商、申、韩,皆法术家,而喜言‘形名’与‘大道’,其消息可知也。”【4】 中华文化道、名、法一以贯之,结果却成了儒家文化?这一历史流变极为复杂,远远超出了本篇论题之外。但其中一个关键因素不容忽视,那就是中华文化的主干名学唐以后几成绝学。四库馆臣已经按明代藏书家和目录学家黄虞稷(1626—1692)《千顷堂书目》的体例,将《公孙龙子》《尹文子》《人物志》三书并入杂家,名家不复独立成家,足见当时之衰微。《四库全书总目提要·卷一百十七·杂家类一》说:“后人株守旧文,于是墨家仅《墨子》《晏子》二书,名家仅《公孙龙子》《尹文子》《人物志》三书,纵横家仅《鬼谷子》一书,亦别立标题,自为支派,此拘泥门目之过也。黄虞稷《千顷堂书目》於寥寥不能成类者并入杂家。杂之义广,无所不包。” 在清初学者心中,名家与墨家、纵横家一样根本不值得独立,杂家真成“杂”家了! 故欲深入了解中国文化,非扶正其主干,复兴名学不可。

(选自《中国名学:中国古典逻辑体系及其时代意义》,该书可在京东、当当上买到;支持我们,欲购作者签名版请加微信:zhai20050718)

注释: 【1】曹峰:《〈黄帝四经〉所见“执道者”与“名”的关系》,载《湖南大学学报》,2008年第3期。 【2】曹峰:《〈黄帝四经〉所见“执道者”与“名”的关系》,载《湖南大学学报》,2008年第3期。 【3】刘国忠:《走近清华简》,高等教育出版社,2011年,第128—129页。 【4】伍非百:《中国古名家言》,四川大学出版社,2009年,第800页。 |