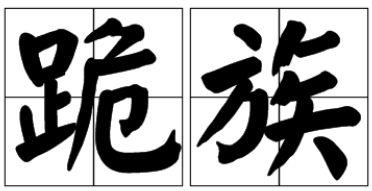

二战后的历史一再警示我们:软实力是国家战略的核心组成部分。社会主义在苏联、东欧的全面溃败以及冷战后世界各地的颜色革命,都证明学术思想、文化舆论是“不战而屈人之兵”的关键。 21世纪的中国,正以强大的经济和军事实力再度崛起于世界的东方。然而,在这片充满希望的土地上,却滋生出一种名为“学术跪族”的群体,他们跪伏在西方学术的长裙下,否定中国本土学术体系,迷信只有西方理论才能解释中国过去、指导中国现实。 中国学术跪族与西方文化霸权的精致合谋,致使中国人文社会科学长期依附于西方,成为西方学术的附庸。最近,南京大学新闻传播学院夏倩芳教授敏锐地指出:“在当代,文化霸权不可能是被动接受的结果,只可能是合谋的结果。正是借助于学者们积极主动的知识活动,西方社会科学的主流范式以及政治范式和思想范式才能够在中国社会得到快速、广泛和深入的普及……直白地讲,就是很多学者对于西方学术知识未经反思与批判地予以接受,全盘照搬地进行学习,导致中国社会科学知识体系具有明显的依附性特征。”【1】 人文社会科学是现代国家建设的知识基础,是其政治合法性和价值合理性的源泉,形塑了国民的精神风貌和身份认同。假如中国学者继续不加批判地引入基于西方历史文化的人文社会科学体系,无疑将对中国国家安全构成严重威胁。 夏教授认为,造成中国人文社会科学成为西方学术附庸的原因主要有三个:“其一,改革开放初期,由于对西方现代化范式的普遍认同,学者们对作为其学术表达的西方社会科学主流理论范式照单全收,普遍缺乏反思的意识;其二,由于学者们普遍忽视对社会科学方法论和认识论的学习,而局限在对研究方法、具体理论和概念的引进和消化上,因此,对西方理论体系的哲学基础、先验性假设、价值前提、特定的理论视角、文化和历史根源等都缺乏反思和批判的能力,对根植其中的意识形态偏狭更缺乏敏感;其三,20世纪90年代中期以后,西方的学科制度被全面引入中国高校,学者们被驱动着进入了等级化的国际学术分工体系,成为西方理论的集体搬运工,此后三十多年里,中国学术界发展成为‘西方理论的试验场,而不是中国理论的发源地’。”【2】 在这种情况下,中国伟大的改革开放成就都要放在西方理论的模子里去审视,甚至不惜削足适履——如果中国现实不符合西方理论,不是西方理论有问题,而是中国现实没有“改造”好!这样的人文社会科学只能不断为西方做“嫁衣裳”,解构所有的“中国特色”,以及“中国特色”中蕴含的普遍真理! 站在乌克兰战场的废墟上,回望苏联解体的历史悲剧,最值得我们警惕的并非军事力量的一时消长,而是意识形态防线的全面崩溃。当莫斯科大学哲学系教授们开始用波普尔的“开放社会”理论批判现实,当圣彼得堡的经济学家集体膜拜弗里德曼的货币主义,这个曾经孕育了车尔尼雪夫斯基和列宁的国度,已然在学术思想层面自我缴械——殷鉴不远,是苏联的学术跪族们,亲手拆毁了支撑社会主义大厦的精神梁柱,导致社会主义在欧洲大败退! 美国情报机构解密的文件也显示,中央情报局通过文化自由大会(Congressfor Cultural Freedom,CCF)等组织,系统性地资助东欧学者翻译哈耶克等西方学者的著作,在学术期刊建立亲西方话语阵地。这种“天鹅绒手套里的铁拳”,远比北约的坦克集群更具杀伤力。 颜色革命的演进更彰显软实力运作的精密。美国国家民主基金会通过在全球资助众多学术机构,专门培养能够用当地语言解构威权叙事的知识精英。这种学术殖民的新形态,通过理论移植制造认知断层,使被渗透国家的知识分子成为自我否定的急先锋。 当西方现代性叙事成为绝对真理,传统文化被污名化为“封建残余”,各类虚无主义便找到了成长温床。某些知识分子将“启蒙”简化为对西方价值的全盘接受,把“批判”异化为对本土实践的彻底否定,这种极端化思潮已导致严重的社会撕裂。从历史虚无主义对英雄事迹的解构到各色人等对国家体制的恶意诋毁,从网络空间的“恨国党”到现实中的精神美国人“精美”,背后都潜藏着学术跪族免费发放的理论武器。 学术殿堂本应是一方净土,是民族精神薪火相传的圣地。然而,学术跪族的泛滥,已使这片净土蒙尘。他们占据着学术资源的金字塔尖,把持着学术话语的控制权。这些学术跪族蜕化为真正的“学术贵族”。贵族化“跪族”学阀寄生性地挥霍着国家资源,不断扩建西方理论的迷宫,年轻一代学者因此丧失了独立思考的能力——他们或沉迷于后现代的解构游戏,在文字的玩弄中自我放逐;或醉心于计量模型的数字游戏,在统计的迷宫里画地为牢。这种学术的异化,最终演变为社会思想的荒漠化——传统价值被解构得体无完肤,现代性焦虑如瘟疫般蔓延,极端民族主义与虚无主义思潮乘虚而入。 破解西方学术殖民困局的关键在于“立”。如何立?正确的路线是坚持以马克思主义为指导思想,以西方文化为重要资源,以中国文化为主脉根本,即程恩富教授主张的“马学为体,西学为用,国学为根”。【3】 构建本土学术体系,回归学术的主体性,首先需要打破过去百年来“传统-现代”的线性史观,站在文明演进的哲学高度,珍视中国本土经验和中国本土学术。中国人“因革损益”的变革智慧,比西方线性的各类“历史终结论”更契合现实。 其次,新时代的学术重建,应当是一场静水流深的返本开新。经济学家可以从《管子·轻重》诸篇发掘宏观调控的古典智慧,法学家能够借秦汉律法探讨德法共治的现代转型,文艺理论家或可循《文心雕龙》开辟中国叙事的新境界。这方面,已有诸多学者开展创造性工作。只是因为他们的研究成果遭到了学术跪族的严酷打压,所以才鲜为人知。 新时代中国式现代化蓝图,本质上是中华文化基因的当下表达,是在五千年文明厚土上长出的人类文明新范式。那些沉迷于给西方理论做注脚的学术跪族们应当觉醒:解释中国奇迹的密码不在哈佛燕京学社的档案库,而在红旗渠凿刻的集体主义精神里;不在芝加哥学派的数学模型,而在家庭联产承包制的制度创新中;不在法兰克福学派的批判理论,而在中国特色贤能政治的生动实践里。今天,我们唯有独立不倚地挺直学人的脊梁,在文明对话中确立主体意识,在守正创新中构建自主体系,才能为民族复兴锻造出学术思想的“国之重器”。 回望波澜壮阔的文明长河,中华学术思想始终在兼收并蓄中生生不息。在全球化势不可挡的当代,我们反对学术跪族,不是要走向封闭排外,而是要在与西方的平等对话中实现“各美其美,美美与共”。 当基于历史现实经验的本土理论照亮人类知识的天空,中华民族的文化复兴之梦将不再遥远。让我们以学术为舟,以自信为帆,在时代大潮中驶向辉煌的未来! 注释: 【1】夏倩芳:《建构一种积极的学术自主性——兼论学术自主性与知识体系自主性的关系》,载《开放时代》2025年第2期。 【2】夏倩芳:《建构一种积极的学术自主性——兼论学术自主性与知识体系自主性的关系》,载《开放时代》2025年第2期。 【3】程恩富:《政治经济学现代化的学术原则》,载《光明日报》2015年1月21日。 |