内容提要:《战国策》类似历史上浩如烟海的学人笔记、文集,尽管有一定的史料价值,但并非史书,而是纵横家游说范例集;在二十一世纪全球大争的时代,人类是多么需要安天下的纵横家啊!要成就苏秦、张仪那样的大纵横家的,参照《鬼谷子》,揣摩《战国策》类经典中诸多游说范例是极其重要的——《战国策》的时代意义亦在于此!

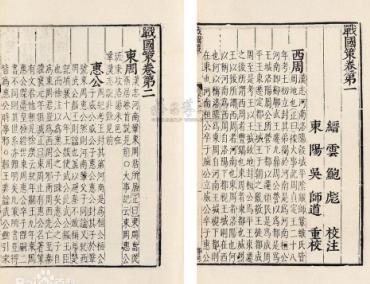

过去两千年,中国文化中两种学问成为绝响,造成这种现象的一个重要因素是学人对其文本的误读。 第一种学问是名学。它的诸多逻辑论题,如“白马非马”,“白狗黑”,“鸡三足”等等,长期被误读为毫无实际意义的诡辩。名学的基础论题被无限制曲解后,名学本身也成了无人问津的诡辩之学——至近代,在诸多学人的“大力弘扬”下,名学则演化为失去推理能力的西方逻辑学或哲学的附庸。 另一种学问是纵横之术。它的诸多游说范例,主要是西汉末年刘向、刘歆父子校书时整理的《战国策》,长期以来被认为是一部史书。这种错误学术归类,一方面导致战国史事研究的混乱,另一方面,使纵横之术失去了鲜活的血肉,只剩下“每环奥义”、极难读懂的理论著作《鬼谷子》。 笔者曾在《正名:中国人的逻辑》(中央编译出版社,2013年)一书中,对名学诸论题作过系统的梳理。本文主要是为纵横家游说范例集《战国策》正名,因为只有《鬼谷子》和《战国策》合参,纵横之术才能体用兼备,纵横之学的复兴才有了坚实的理论基础。 一、《战国策》为何不是史书 《战国策》本是战国纵横家借用史事、推演史事而成的游说范例集,目的是让修习纵横之术者能够揣摩其精义,举一反三。 一如《三国演义》比之于史书《三国志》,我们只能将前者视为文学,而不能视为史书——《战国策》当然也不能被视为史书。 近代《战国策》研究专家缪文远先生(1930-2012年)坚持认为“《战国策》为记言体史籍”【1】,但他对于《战国策》的“范例集”特点,曾有过极为明确的论述。在中华书局《中华经典藏书•战国策》一书的前言中,缪先生写道: “战国时代,秦、楚、燕、韩、赵、魏、齐七国之间,斗争尖锐而频繁,于是有人专门从事外交策略的研究,讲究如何揣摩人主心理,运用纵横捭阖的手腕,约结盟国,孤立和打击敌国,古代把这些人称为纵横家。纵横家对游说之术非常重视,为了切磋说动人君的技艺,他们不断地收集材料,储以备用,有的亲自拟作,以资练习,《战国策》中的许多篇章就是这样产生的。”【2】 缪文远先生还将《战国策》与古希腊、罗马的修辞学教育内容相比较,进一步指出《战国策》的目的是训练修习纵横之术的人: “有的学者谈到,古希腊和罗马的辩论家们在教授门下弟子修辞学时,要对他们施以特殊的训练,这就是任选一项历史上的(或传说中的)事件,作为问题提出,让弟子们充当假设场景中的人物,试行作出适当的建议,或提出适当的对策,用以比赛雄辩的技巧。中国古代可能也有类似的训练,《战国策》中的一些篇章,就是这种练习雄辩的产物。这类作品,谈形势则扞格(音hàn gé,意为互相抵触——笔者注)难通,言地理则东西错位,多属信口开河,难称实事求是。《战国策》中的许多长篇说辞,如有名的苏秦、张仪以合纵、连横游说各国之辞,大都属于这类。《史记》的作者司马迁说过,世间谈到苏秦的事,有许多差异,因为后来类似的事件,往往附会到苏秦身上。不仅苏秦是箭垛式人物,其他人的事迹也有类似情形。”【3】 据程小诗统计,《战国策》拟托篇章高达总篇数的36.06%【4】。但与纯粹虚构的文学作品不同,《战国策》包含一定的史实,尽管区分历史事实与拟托虚构,比从《三国演义》中区分史实还要难,因为战国时代可供参考的资料更少。缪文远先生进一步指出: “纵横家们所写的权变故事和游说之辞,如果我们细心研讨,大体可分作两类。一类属于早期作品,写作时间距所涉及事件发生的时代不远,虽然文采较逊,但内容大致符合历史事实,《战国策》中的许多中短篇说辞都属于这一类。另一类是晚出的摹拟之作,写作时间距所拟托的时代已远,拟作者对史实已感到茫然,其中许多都是托喻之言、虚构之事,目的只是在于练习雄辩,不能当作史实看待。”【5】 需要特别指出的是,《战国策》诸多短篇说辞明显也不是史实,虚拟的长篇作品中也有部分史实,《战国策》的历史与拟托成份可谓真假难辨;在这点上,《战国策》类似历史上浩如烟海的学人笔记、文集,尽管有一定的史料价值,但并不是史书。 北京大学历史系何晋教授在其《<战国策>研究》一书中,曾专辟一节讨论《战国策》非史书的问题(第三章第二节:《论<战国策>非史著》)。他指出,中国的史学著作是有其标准的,作为一个重视历史的民族,中国史著早已形成成熟的体例,比如记事必书年月, 事实必求实录, 行文必有成例等等。用这些标准衡量《战国策》,我们就会发现《战国策》并非史书。以下诸问题使《战国策》的非史书特征十分明显,它们是: (一)在时间上的舛误。《战国策》所记之事均缺少年月,而记时是史著一个最基本的特征。不但如此,其所记人、事在时间的先后上也有较大的舛误。 (二)人名上的错误。《战国策》中记载策辞的许多篇章,游说者都不记姓名,在全书中这样的篇章约有九十五章之多,此外有一些篇章把人名记错。 (三)前后史实错乱。由于《战国策》乃载录纵横之言,其所载史实既未加有意识的审查考辨,在记录和经说士称引时就常常多有错乱。 (四)篇章上的重复,内容上的特别——“其特别在于所记之言几乎都是策谋辩言,而大量这样的策谋辩言,它们都有着某些相同的焦点指向,即都是围绕着各国一些重心人物之间的主要矛盾与争夺而得以产生和展开。可以说,正是这些矛盾产生了这些策辞,正是这些矛盾给说士的实践与拟说提供了广阔的天地和缤纷的素材。”【6】 最后,何晋教授总结道:“今本《战国策》编次粗疏,多有重复;在内容上,其旨趣集中在记录游士的策辞谋略而非史实,不实的设辞及拟作是被允许的。其记事不书年月,事实不求实录,行文也没有成例,它的这些特征都已说明它不是一部史著。”【7】 既然《战国策》不是史书,两千多年来它为何被诸多学人视为史书呢?这还要从西汉司马迁写《史记》说起 二、《战国策》如何被误作史书 如前文所述,《战国策》不是史书,只包含一定史实,具有一定史料价值,足以为史家参考。司马迁在写《史记》战国史事的时候,资料奇缺,主要参考日期都不注明的《秦记》,这使他不得不利用《战国策》之类纵横家的游说范例。在《史记•六国年表》中,司马迁写道:“秦既得意,烧天下诗书,诸侯史记尤甚,为其有所刺讥也。诗书所以复见者,多藏人家,而史记独藏周室,以故灭。惜哉,惜哉!独有《秦记》,又不载日月,其文略不具,然战国之权变亦有可颇采者。” 司马迁指出,秦国统一天下后,焚烧《诗》、《书》,各国国史被烧得更厉害,因为书中有讽刺讥笑秦国的地方。《诗》、《书》之所以能够重新流传于世,是因为收藏的人家很多,而各国国史专门收藏在周王室,因此一下子就全毁灭了。而传下来的《秦纪》,又不写明日月,内容简略且不完整,幸好战国时期权变故事也有大量可以采用的。 文中所说的“战国之权变”,指刘向未校书前,司马迁看到的《战国策》这类纵横家游说范例。司马迁也注意到纵横家记人记事上的混乱,所以他显然对《战国策》类文献中包含的史料作过认真的选择。据南京师范大学文学院赵生群教授的统计,《史记》、《战国策》共有的90多条故事中,基本相同的只有21条,还不到四分之一。【8】 笔者认为,世人之所以多误认《战国策》为史书,与西汉末年刘向、刘歆父子校理国家图书关系很大。据《汉书•艺文志》,正是在那次校书中,《战国策》,与《左传》、《史记》等一起,被列入了史类,即六艺的春秋类,而没有归入纵横家中——这是灾难性的,后世史家长期坚持这种错误分类。 《汉书•司马迁传赞》提到了司马迁采用《战国策》的事,并将之与《春秋》、《国语》、《世本》并列,定为信史。上面说:“自古书契之作而有史官,其载籍博矣。至孔氏撰之,上断唐尧,下迄秦缪。唐虞以前虽有遗文,其语不经,故言黄帝、颛顼之事未可明也。及孔子因鲁史记而作《春秋》,而左丘明论辑其本事以为之传,又撰异同为《国语》。又有《世本》,录黄帝以来至春秋时帝王公侯卿大夫祖世所出。春秋之后,七国并争,秦兼诸侯,有《战国策》。汉兴伐秦定天下,有《楚汉春秋》。故司马迁据《左氏》、《国语》,采《世本》、《战国策》,述《楚汉春秋》,接其后事,迄于天汉。” 之后,史家陈陈相因,多将《战国策》列入史部。《隋志•经籍志》将图书分为经、史、子、集四部,《战国策》被归入“史部”的“杂史”类。 新、旧《唐书》又沿袭《隋志•经籍志》。 直到南宋晁公武(1105~1180年)在《郡斋读书志》中,才开创性地将《战国策》从史部划出,列入“子部”“纵横家”类,还了《战国策》作为纵横家游说范例集的本来面目。此距刘向校书已有一千多年。晁公武的理由是:“(《战国策》)历代以其记诸国事,载于史类,予谓其纪事,不皆实录,难尽信,盖出于学纵横者所著。” 晁公武的作法影响很大,元代《宋史•艺文志》亦将《战国策》列入纵横家。但学人并没有对其学术归属产生本质的改变,南宋以后,《战国策》在官、私书志目录的著录上,一直或列史部或列子部。 清代《四库全书总目》依旧将《战国策》列入史部,并对晁公武将之列入纵横家进行了批驳,这直接影响到近人对《战国策》学术性质的认识。四库馆臣写道:“案《汉艺文志》,《战国策》与《史记》为一类,历代史志因之。晁公武《读书志》始改入子部纵横家,《文献通考》因之。案班固称司马迁作《史记》,据《左氏》、《国语》,采《世本》、《战国策》,述《楚汉春秋》,接其后事,迄于天汉。则《战国策》当为史类,更无疑义。且子之为名,本以称人,因以称其所著,必为一家之言,乃当此目。《战国策》乃刘向裒(音póu, 聚集——笔者注 )合诸记并为一编,作者既非一人,又均不得其主名,所谓‘子’者安指乎?公武改隶子部,是以记事之书为立言之书,以杂编之书为一家之书,殊为未允。今仍归之史部中。”(《四库全书总目》卷五十一) 四库馆臣此说大谬! 难道南宋前列入史类,就要坚持错误归类? 难道作者非一人,就不能列为子书?君不见诸子百家之书多非出自一人之手!若论此“子”所指,则可归为《鬼谷子》,其为纵横学之理论核心。 《战国策》本来就是纵横家立言之书,不为记事。其所以杂编,是因为它是纵横家的游说范例集,自然属纵横家! 遗憾的是,清代四库馆臣此说,谬种流传,至今滔滔不息,中外皆然。比如日本学者藤田胜久在《<史记>战国史料研究》中,仍坚持《战国策》为史书,不过他也承认,“今本《战国策》的一个重要的特征是,除了以历史事件为背景的战国故事之外,还混入了不同形式的资料群,如历史事实有误的故事、传说等。这一特征使得《战国策》作为史料的价值降低了。”【9】 《战国策》只是具有一定史料价值的纵横家游说范例集,不是主体为纵横家“资料群”的史书——在《战国策》学术归属的问题上,我们再也不能搞糊涂账! 三、《战国策》是纵横家游说范例集 余嘉锡先生提及诸子百家用史事,常常欠严谨,有时甚至时序错乱,事实颠倒。他说:“若夫诸子短书,百家杂说,皆以立意为宗,不以叙事为主。意主于达,故譬谕以致其思。事为之宾,故附会以圆其说。本出荒唐,难与庄论。”【10】他又引朱一新语云:“诸子书发摅(fā shū,意为阐发——笔者注)己意,往往借古事以申其说,年岁舛谬,事实颠倒,皆所不计,后世为词章者,亦多此体。”【11】 《鬼谷子•权篇第九》云:“辞贵奇。”所以纵横家写作游说范例时,借用史事十分随意,极尽推演铺陈之能事,令人眼花缭乱,目不暇接。 比如据《史记•楚世家》,公元前299年,楚怀王被秦国扣留以后,楚国大臣都十分担心,当时楚太子在齐国,于是有人想拥立在楚国国内的怀王之子。但令尹昭雎说:“君王与太子都在外国受困,今又违背君王的命令另立庶子,这是不合适的。”于是蒙骗齐国,派使者到齐国报丧。齐湣王对国相说:“不如扣留太子以便求取楚国的淮北。”国相说:“不行,郢中如果立了君王,我们就空留人质并在天下人面前做出不义的事了。”有人说:“不对。郢中如果立了君王,正好借机和新王做笔交易,说:‘您给我们下东国,我们就替您杀死太子,否则,将和秦、韩、魏三国联合拥立太子。’这样,下东国一定就到手了。”齐王最后采纳国相的计策送回了楚国太子。太子横回楚后,被立为君王,这就是顷襄王。(原文:(楚大臣)乃欲立怀王子在国者。昭睢曰:“王与太子俱困于诸侯,而今又倍王命而立其庶子,不宜。”乃诈赴于齐,齐湣王谓其相曰:“不若留太子以求楚之淮北。”相曰:“不可,郢中立王,是吾抱空质而行不义于天下也。”或曰:“不然,郢中立王,因与其新王市曰‘予我下东国,吾为王杀太子,不然,将与三国共立之’,然则东国必可得矣。”齐王卒用其相计而归楚太子。太子横至,立为王,则为顷襄王。) 就是这样一段历史,却被《战国策》的作者们推演成两大游说范例,分别是《齐策三•楚王死》和《楚策二•楚襄王为太子之时》。故事都是这样开始的:楚王死了,楚国太子还在齐国当人质,齐国人以为奇货可居,想借机取得楚国土地。 《齐策三•楚王死》以苏秦的名义,拟设了十种不同的可能性:苏秦请求出使楚国(苏秦之事,可以请行);迫使楚王尽快割让下东国给齐国(可以令楚王亟入下东国);让楚国多割让土地给齐国(可以益割于楚);假装忠于太子,迫使楚国再增加割地的数目(可以忠太子而使楚益入地);替楚王赶走太子(可以为楚王走太子);表面替太子着想而让他赶快离开齐国(可以忠太子,使之亟去);借此事在孟尝君那里诋毁自己(可以恶苏秦于薛公);趁机取得楚国的封地(可以为苏秦请封于楚);让人游说孟尝君,解除孟尝君对自己的戒心(可以使人说薛公以善苏子)。让苏秦在孟尝君面前为自己辩解(可以使苏子自解于薛公)。 《楚策二•楚襄王为太子之时》则讲太子的师傅慎子合用楚国三大夫的计谋,巧妙地保护了楚国的领土,同时避免了战事。 两个游说范例一个引人注目的相同点是:他们都将楚怀王的死提前到了太子横即位之前,仿佛楚国的诈术是史实似的。事实是,太子横即位三年后楚怀王才客死于秦。 参照历史事实和纵横家游说范例,我们不难发现,将纵横家游说范例集当成史书包含着巨大的学术风险。 首先,《战国策》类游说范例被误认为史实,导致历史研究的混乱。 1973年,长沙马王堆三号墓出土了西汉初年写定的大批帛书,其中一种为纵横家游说范例集。它一开始被定为名《帛书<战国策>》,后被定名为《战国纵横家书》。帛书共二十七章,其中有十一章内容见于《战国策》和《史记》,其他十六章佚书多是有关苏秦的资料,且与《史记》、《战国策》的记载大相径庭。 由于一些学者分不清《战国策》类书籍的学术属性,立刻将之归为史类,甚至轻率地说司马迁都没有见过这些史料,从而否定《史记》记载的真实性。 著名文字学家唐兰先生就认为“帛书《战国纵横家书》的发现,为苏秦的历史提出了可靠的资料”。【12】并断言:“(司马迁)没有见到关于苏秦的第一手史料,因而把公元前三世纪初的苏秦事迹,推到前四世纪末;把张仪、苏秦的时序改为苏秦、张仪;五国伐秦错成了六国合纵,还推早了四十五年(前228年-前333)。时序既差,事迹中既有弄错的,又有假造的,他的《苏秦传》就等于后世的传奇小说了。”【13】 唐兰先生的观点影响极大,几成定论。2007年,南京师范大学文学院赵生群教授才作《<战国纵横家书>所载“苏秦事迹”不可信》一文,指出:“类似《战国纵横家书》一类的资料,司马迁、刘向都见到过,但他们得出的结论依然是苏秦在前,张仪在后。”“《史记》中记载苏秦事迹的文字和《战国策》有关苏秦的多数材料是可信的,而《战国纵横家书》中一些涉及苏秦的资料,则多出于后人伪托。”【14】 令人感到遗憾的是,赵生群先生既然承认《战国纵横家书》不可作为权威史料,又认为《战国策》同《史记》一样为史书,这简直是自相矛盾。再说《战国纵横家书》二十七章中,见于今本《战国策》者有十章,怎能说前者不可信,而后者多可信呢? 但愿“地能爱宝”,不要再出土《战国策》类书了,否则,它们可能会为史学界带来更多、更大的混乱——呜呼哀哉! 其次,由于纵横家失去了活生生的范例,其理论长期让人不得其解。 将《战国策》类纵横家游说范例集归入史类,使纵横家失去了鲜活的范例,只剩下枯燥、难解的理论《鬼谷子》。

本来《汉书•艺文志》收入纵横家十二家,但都已失传。且刘向、刘歆父子在收录时没有录入纵横家核心理论经典《鬼谷子》和游说范例集《战国策》,这种掐头去尾的收录方式给后人研习纵横家带来了很大麻烦——游说理论与实践脱节,难以统一,《鬼谷子》成了阴谋书,《战国策》则成了史书。 甚至今日学人在研究《鬼谷子》时,也很少有人将其与《战国策》合参。《鬼谷子•捭阖第一》是纵横之术的总纲,捭阖之重要,如医家之阴阳,兵家之奇正。但在一些学人那里,捭就是说话,阖就是不说话——自己都搞不清纵横捭阖之术的真义,怎能游说别人! 是我们正确认识《战国策》类经典,让它们归入纵横家的时候了——因为将横家游说范例误作史实已经导致中国历史文化太多乱象,学界已经付出了高昂的代价。 在二十一世纪全球大争的时代,人类是多么需要安天下的纵横家啊!要成就苏秦、张仪那样的大纵横家,参照《鬼谷子》,揣摩《战国策》类经典中诸多游说范例是极其重要的——《战国策》的时代意义亦在于此!

注释: 【1】缪文远:《战国策考辨》凡例,中华书局,1984年。 【2】缪文远:《中华经典藏书•战国策》,中华书局,2012年,“前言”第1页。 【3】缪文远:《中华经典藏书•战国策》,中华书局,2012年,“前言”第3页。 【4】程小诗:《<战国策>部类归属问题再探讨——拟托篇章之考辨》,载《重庆师范大学学报(哲学社会科学版)》2007年第3期。 【5】缪文远:《中华经典藏书•战国策》,中华书局,2012年,“前言”第2页。 【6】何晋:《<战国策>研究》,北京大学出版社,2001年,第147页。 【7】同上,第152页。 【8】赵生群:《论<史记>与<战国策>的关系》,载《南京师大学报(社会科学版)》1990年01期。 【9】藤田胜久:《<史记>战国史料研究》,曹峰、广濑薰雄译,上海古籍出版社,2008年,204-205页。 【10】余嘉锡:《古书通例》,上海古籍出版社,1985年,第77页。 【11】同上,第88页。 【12】唐兰:《司马迁所没见过的珍贵史料——长沙马王堆战国纵横家书》,收入《战国纵横家书》,文物出版社,1976年。 【13】同上。 【14】赵生群:《<战国纵横家书>所载“苏秦事迹”不可信》,载《浙江师范大学学报(社会科学版)》 2007年01期。

(本文选自翟玉忠先生新著《说服天下:<鬼谷子>的中国沟通术》,该书由中国书籍出版社2018年7月出版;读者可以通过京东、当当等网站购买。)

|