编者按:政治学应该是研究治国理政的学问,因为东西方社会、历史、现实的差异。各自有有治国理政的实践和理论。中国政治学是在引进复制西方政治学而形成的。故中国政治学本身就不是本土的产物,而是西化的产物。让作为西化产物的政治学本土化,必须打破西方政治学的范式,立足中国的历史和现实,解决中国的问题,引导中国的未来,这才是中国的政治学。中国不需要政治学为了本土化而本土化,只是现在的政治学距离中国的历史现实和问题太远了而已。 中国有最完整的国家历史,而且是国家信史。政治,政者,正文也。所以中国实际上是有世界最早的国家治理方面的真正的政治学。也可以说,政治学,根本不是要本土化,而是要把真正本土的文明继承下来,并且使之适合现代的科技水平和生产力水平。 导读:本文由香港中文大学政治与公共行政系王绍光老师所作。在文中,作者梳理了作为中国高校独立学科的"政治学"的历史,主要集中于阐述近30年来的发展状况,并将其总结为"取经""效仿""自觉"三个阶段。其中,作者尤为关注"中国本土意识",反对一味"接轨",强调"批判"地学习西方的理论体系,并将其应用于中国的实际问题的研究中。实际上就是研究中的"拿来主义":既要突破西方"文化霸权"的魔障,又要与所谓"中国特殊论"保持距离,其中充满辩证唯物的色彩,对我们的研究学习颇有启发。

1980年1月《中国社会科学》创刊时,在北京大学读法律的我还不知道政治学为何物,因为作为一个独立学科,政治学那时还没有正式恢复。

说起来,中国政治学本来起步并不晚。如果从1898年成立的京师大学堂设置政治堂算起,中国政治学已有了100多年的历史,相比现代政治学发源地—美国,仅仅短了十几年而已。[1]解放前,中国的大学教育与学术研究是极少数人的禁脔,[2]但政治学的发展却有点不成比例。1936年,全国的大学不过百余所,其中39所办有政治学专业。那时,全国在校大学生只有区区几万人,政治学系学生的数目却仅次于法律系学生,是第二热门的科系。[3]也许,废除科举制后,不少人把研习政治看作了通向仕途的终南捷径。不仅学生如此,学者也是如此。如民国时期的“中国政治学会”首届干事会有11位成员,[4]其中高一涵、王世杰、杭立武、梅思平、钱昌照、吴颂皋、张慰慈、刘师舜等8人都长期在宦海沉浮(除高一涵、钱昌照外,这些人要么当了汉奸,要么解放后没有留在大陆),只有钱端升、张奚若、周鲠生3人(解放后,他们三人都留在大陆)大部分时间留在校园里耕耘。

说解放前政治学畸形发展,也只是相对于当时大学教育的规模而言。其实,那时全国的政治学者不过百把人,[5]每个系的教员多则十来位,少则一两位;每年毕业的学生只有三、五百人。就学术水平而言,那时政治学的理论与方法几乎完全取法西洋,鲜有独创性的思考,连教科书也多采用西方教材。学者们的著作对中国问题研究不多,特别是研究中国现实政治问题的就更少。[6]

如果说解放前政治学起点不高的话,那么1952年取消大学政治学系科以后,政治学在相当长一段时期内就干脆不复存在了。虽然1960年以后,有些大学重建了政治系,但它们当时以讲授马列主义基本理论为主,目的是应对国际共产主义运动中出现的争论,几乎完全不涉及与国内相关的政治学问题。1964年以后,北京大学、复旦大学和中国人民大学的三个政治学系改名为“国际政治系”,倒是更名副其实。不过,当时关注的“国际政治”主要是两类运动,即民族解放运动和国际共产主义运动,对国际政治的其它方面很少涉及。

1978年,当时的中共中央主席、中央军委主席和国务院总理华国锋在五届人大一次会议上首先倡导制定规划,积极开展政治学方面的研究;[7]次年,邓小平又在理论工作务虚会上指出,“政治学、法学、社会学及世界政治的研究,我们过去多年忽视了,现在也需要赶快补课”。[8]“补课”的确是当时不少人的共识。在1977年,湖北省已率先成立政治学会;邓小平号召“补课”前后,黑龙江省社会科学院也建立起政治学研究所。不过,标志着政治学重建的中国政治学会成立大会是在1980 年12月召开的。如此说来,《中国社会科学》创刊与政治学重建发生在同一年的一头一尾。因此,当《中国社会科学》纪念创刊三十周年时,中国政治学界也举办了一些活动,纪念中国政治学会成立30周年。

政治学的恢复是从译介资料、培养学生、编写教材、组建机构、出版期刊起步的。1981年,复旦大学招收了全国第一届政治学专业的本科生;次年,北京大学也设立了政治学专业。1984年,北京大学、吉林大学等学校开始招收政治学专业硕士研究生;1985年,北京大学开始培养政治学专业博士研究生。其后,全国越来越多的高等院校相继建立了政治学系,培养政治学专业的本科生和研究生。与此同时,从80年代初开始,陆续有几百名学子进入了西方各国(主要是美国) 的政治学系。我本人1982年留学美国康奈尔大学,开始了自己的政治学生涯。

招了学生,就得有教员与教学材料。在80年代初,即使是以前学过政治学的教员,也“撂荒”了30多年,必须重新补课,何况这类教员数量本来就如凤毛麟角;而那些只教过国际共运与民族解放运动的教员则必须从头学起、边学边教。为此,1980年初,当中国政治学会还在筹备之中时,其筹委会便开始编印《政治学参考资料》(1984年以后更名为《国外政治学》),主要是译介西方政治学战后的发展,一时间它几乎变成了当时政治学人的“葵花宝典”。1982年,曾在西南联大和北京大学主修过政治学的赵宝煦教授主编了一本《政治学概论》,成为政治学恢复重建后的第一本教材。经过数年的筹备,中国社会科学院政治学研究所终于在1985年正式成立,并于同年开始出版《政治学研究》,这标志着起步阶段的结束。

在起步之初,中国政治学会筹备会于1980年拟定了一份《1980-1985年政治学研究选题计划》。[9]这个计划包含的四类研究课题已经预示了中国政治学研究在未来30年的发展路径。列在首位的研究课题带有浓厚的意识形态色彩和鲜明的时代特征,如“马克思主义国家学说”,“无产阶级专政与社会主义法制”,“无产阶级专政的理论与实践”,“无产阶级专政的历史经验和教训”,“马、恩、列、斯论资产阶级的政治制度”。第二类课题是对外国(实际上主要是欧美国家)政治与政治学的介绍,如“西方各国政治制度(英、美、法、德、日)”,“西方国家的议会制度”,“外国政治学现状”,“评述福利国家”。第三类课题是与当代中国相关的政治学研究,如“基层民主选举”,“人民代表大会制度”,“改革和完善国家干部制度”,“精简政府机构,提高行政效率”,“地方各级国家机关的设置、变化情况”,“市、区、县与省、市、自治区的关系”。最后一类课题是中外政治制度史和中外政治思想史,如“中国历史上的专制制度”,“各国政党史”,“中国历史上的人治与法治”,“中国政治学说史”、“西方政治学说史”。

过去30年,虽然中国政治学研究的领域不断拓展,但大致还是不出这么几个路向。不过,研究的参照系与重点却在有意无意中发生了巨大的变化。

1985年,《政治学研究》创刊时,首任中国政治学会会长张友渔在发刊词中强调,研究政治学,必须“以马克思主义的立场、观点、方法来研究社会主义的政治关系和政治规律”,“必须以马列主义、毛泽东思想为指导,坚持四项基本原则,发扬理论联系实际的优良传统和作风,到改革的实践中去,根据改革的需要,制定科研规划,确定重点科研项目”。[10]毫无疑问,那时政治学研究的参照系就是国家意识形态。而到了新世纪,谈到意识形态时,一些政治学者已开始使用过去时。在新一代学者看来,中国政治学真正需要的是,参照西方政治学进行一次范式转变,即从注重意识形态的政治学(politics)转向注重科学因素的政治科学(politicalsciences)。[11]

至于研究重点的变化,中国政治学在过去30年似乎经历了“取经”、“效仿”、“自觉”三个阶段。先是从编译起步,重点是介绍西方政治制度与西方政治学的源流。继而试图将从西方学来的概念、模式、理论、方法大而化之地用于对中国政治现象进行泛泛的分析。其后思考逐步深入,开始形成中国本土问题意识,致力于梳理中国政治的关键问题,并从“古今”与“中外”的比较视角对它们展开深入细致的分析。

新一代政治学人的佼佼者——王沪宁——的学术生涯便是一个极好的例子。[12]从1981年在《读书》上发表“卢梭政治思想的绵延:《社会契约论》读后札记”开始,[13]到1986年中,他在期刊上发表了23篇文章,[14]其中21篇是译介西方政治学,如“拉斯韦尔及其政治学理论”(1983)、“生物政治学简介”(1983)、“美国政治学的系统分析学派”(1985)、“西方政治学行为主义学派述评”(1985)、“当代西方政治多元主义思潮评析”(1986)。[15]这时的中国政治学者大概都像王沪宁一样,带着无限的求知渴望,试图了解西方政治学的新发展、新趋势、新学派、新思潮,学习、借鉴新方法。他们大量阅读,苦苦思考,每有心得,便急不可耐地希望向同行推介,尤其是像王沪宁这样精通英、法两国文字的学者。

从1986年下半年开始,王沪宁的研究重点移至本国。到1992年上半年,他在6年时间里发表了32篇文章,其中属于译介性质的只有一篇,与前一个时期形成鲜明的对比。不过,看得出,前一时期的学术积淀对这个时期的学术研究产生了潜移默化的影响。虽然研究重点转向中国的政治现象,但他借助的关键概念和分析工具已经不再局限于国家意识形态划定的范围,而是更多地源自当代西方政治学,论文列出的参考文献往往多半是欧美学者的著作。这期间,王沪宁的研究主题相当宽泛,包括马克思主义政治学、政治民主、政治文化、政治发展、政治秩序、政治腐败、中央地方关系、行政体制改革,以至于政治审美、住房改革、村落家族文化、日美关系等等,可以说是无所不包。的确,对西方政治学有所了解后,那时不少中国政治学者都跃跃欲试,希望展示新学来的分析工具如何有助于剖析中国的种种政治现象。

在本不肥沃的政治学园地荒芜过几十年后,“取经”是非常必要的,“效仿”也是不可避免的。但如果停留在“取经”与“效仿”阶段,中国政治学的重建就谈不上完成。在“取经”与“效仿”的过程中,那些勤于思考的中国政治学者逐渐认识到,西方政治学关注的问题未必是中国政治的真正关键问题,西方取来的“经”未必完全适用于分析中国政治。这就为下一个飞跃——本土自觉——打下了认识论的基础。早在1989年,通过独立思考,王沪宁已开始尝试梳理出可能长期影响中国政治发展的六对关系:价值与操作,文化与体制,民主与权威,分化与整合,稳定与发展,情感与理性。[16] 20多年后回头看,这种概括显得有点过于思辨、宽泛,但本土自觉的冲动已跃然纸上了。

1992年以后,王沪宁的本土自觉逐步迈上了一个新台阶。从1992年下半年到1995年进入中央政策研究室前,他发表了21篇文章,焦点集中到中国政治体制改革上。1994年,在梳理中国政治学发展进程时,王沪宁总结道:

“中国政治学的基本任务是发展具有中国特色的政治民主模式。这个民主模式必须以社会主义的基本政治原则为基础,能有效地保证政治体制的效率,保障政治一体化和社会的稳定发展,同时必须能够适应中国的历史—社会—文化条件。如果不具备这样的条件,有中国特色的政治体制模式难以形成”。[17]

这短短几句平实的话,想必是多年反思的结晶,即使今天看,也还是极具启发性。更重要的是,王沪宁指出,要研究中国政治体制改革这个课题,必须关注四大关系,即超大社会与政治调控之间的关系,一党领导和民主政治之间的关系,公有制和政治体制的关系,以及伦理民主与法理民主之间的关系。这四大关系在很大程度上都是中国特有的问题,与西方国家面临的问题很不一样。对这些问题,王沪宁认为,“西方政治学没有给出现存答案,恐怕也难以给出现存的答案”。不过,恰恰因为中国政治学者必须处理这样一些问题,王沪宁自信地预言,“中国政治学大有可为”。[18]

不仅王沪宁一个人在其学术实践中走过了从“取经”到“自觉”的历程,恐怕大多数中国政治学者都经历了相似的轨迹,包括像我这种曾留学国外的学人。当然,并不是所有的学者都同步迈过了前行道路上的一个个坎。90年代中期已进入“本土自觉”境界的王沪宁大概属于先知先觉者;时至今日,相当多的学者也许仍处于“取经”与“效仿”阶段。

不过,整体而言,中国政治学过去30年发展迅速,让过来人回顾起来不免有恍若隔世的感觉。[19]

首先,政治学教育蓬蓬勃勃。现在已有百余所高校设立了政治学系或者政治学专业,培养层次从学士、硕士、博士到博士后流动站,形成了完整的人才培养体系。30年前,中国可以称得上专业政治学者的人寥若晨星;经过30年的发展,中国政治学会目前已拥有团体会员近百个,个人会员千余人,浩浩荡荡、蔚然成军。[20]

其次,政治学研究领域不断拓展。不仅中国政治、国际政治学、比较政治学、中外政治制度史、中外政治思想史、公共行政管理等主干学科有了很大的发展,而且政治学的一些新兴学科、边缘学科和交叉学科,诸如政治社会学、政治心理学、政治地理学、政治传播学、生态政治学、发展政治学、民族政治学、政策科学等也开始引起人们的注意,并出版了不少介绍性学术译著和论文。

第三,政治研究的关键词发生了很大变化。30年前的关键词是“解放”、“革命”“专政”“阶级分析”“路线斗争”“群众路线”“民主集中制”“历史唯物主义”“辩证法”“帝国主义”“三个世界”“反修防修”;而现在的关键词变为“政治发展”“合法性”“权威主义”“权利”“正义”“选举”“市民社会”“公民文化”“政治参与”“稳定”“自治”“治理”“宪政”“利益集团”“协商民主”“全球化”,完全不可同日而语。

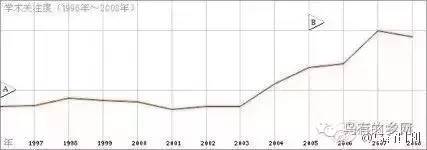

图1:对“政治学”的学术关注度[21]

第四,政治学研究十分活跃。在1993—2008年间,国家社科基金共资助了政治学类项目658项,立项数从1993年的17项增加到2008年的82项。[22]国家社科基金是中国政治学类最高级别的科研基金项目,其它各部门、各地、各校大大小小的科研基金不计其数。投入增加必然带来产出的增加。根据公开发行的人文、社会科学期刊目录统计,我国政治学期刊约350余种,每年刊载论文约两万篇左右,[23]其中被《中文社会科学引文索引》(CSSCI)收录的期刊2000年为32种,2010年已增至39种;[24]其它类别的期刊(如《中国社会科学》以及各大学学报)每年也发表大量政治学方面的论文。[25]从 CSSCI的记录看,近年来,每年发表政治学论文的学者都在5,000名左右,[26]每年发表的政治学论文也有5,000多篇,而且两者的数目都一直在增加。[27]想必未被CSSCI收录的作者与论文应数倍于这些数目。除了论文以外,每年还有大量政治学方面的书籍问世。这一切是30年前难以想象的。从图1可以看出,在过去十几年里,对政治学的学术关注度呈显著上升的态势。

第五,政治学引入了不少新的研究方法。30年前,政治学刚刚重建时,人们熟悉的方法只是所谓旧制度主义,也可称之为法条主义。那时的政治分析往往是对法律规定的正式制度进行描述与归纳,仿佛实际政治就是如此运作的。其实,实际政治在任何国家都不完全是按正式制度规定的方式运作,这便是西方政治学中发生行为主义革命的原因。中国政治学重建初期最早引入的便是行为主义的分析方法。30年后,各种西方社会科学的方法都有中国政治学者使用,如个案研究、内容分析(contentanalysis)、比较研究、参与式实地考察、田野访谈、随机抽样问卷调查、统计分析、抽象模型建立、计量检验、博弈分析等等。连政治学系的本科生也满嘴“因变量”、“自变量”、“相关关系”。当然,目前能熟练自如地运用新方法的人还不是很多。[28]

第六,形成了一个中华政治学圈。除了在内地进行教学与研究的政治学者外(包括在大专院校、社科院系统、解放军系统、党校系统、党政机关政策研究部门的学者与研究人员),还有几百名从内地出国留学的政治学人,其中不少人已在美国、欧洲、澳洲和日本的大学与研究机构工作;加之两岸四地政治学界日趋频繁的接触,一个学术交流热络的华人政治学圈已俨然成形。

在高度肯定中国政治学30年发展巨大成就的同时,我们也必须看到,蓬蓬勃勃的表面背后也存在着隐忧,这可以从图2中看出些端倪。

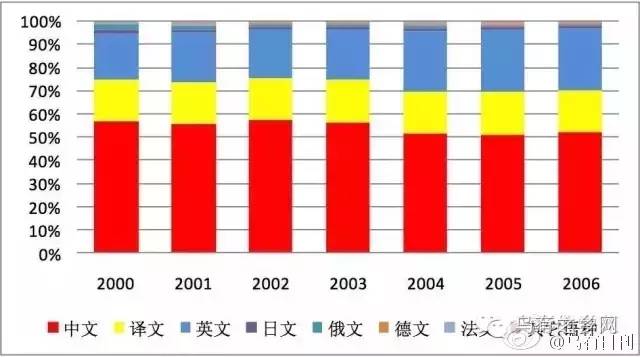

图2:2000-2006年政治学论文引用文献的语种统计(比重)

数据来源:严强、魏姝、白云,“中国大陆地区政治学发展报告(2000~2004 年):以CSSCI 为基础的评价”,《江海学刊》,2006年第3期,第88页;魏姝,“中国政治学研究概况分析:基于CSSCI分析”,重庆大学学报(社会科学版),第14卷,第5期(2008年),第89页。

从2000-2006年的CSSCI数据看,7年间政治学论文引用各类文献共计215,851篇次,其中中文文献116,034次,占全部被引文献的54.4%。换句话说,被引外文(包括译文)文献占总数的45.6%。这一比例大大超出人文社会科学的外文文献平均被引率(33%左右)。[29] 从趋势上看,政治学论文引用中文文献的比重不仅没有上升,反倒呈下降态势,从2000年的56.6%降至2006年的52.1%,下降4.5%;而被引外文文献的比重呈上升态势,尤其是英文文献的比重从2000年的19.8%升至2006年的26.8%,上升了7%(图2)。

这些数字说明什么?从正面看,它们可以被解释为,中国的政治学者接触、阅读和参考外文学术成果的能力不断增加。如果说80-90年代论文中引用的往往是一些发表于60-70年代以前的过时外文文献的话,现在中国学者已经常引用最新的外文出版物,似乎与国外政治学接上了轨。但从反面看,这些数字也说明,中国政治学这个学科受外来影响较大,本土化程度较低,低于其它人文社会科学领域。[30]的确,目前中国政治学所使用的概念、基本假设、分析框架、研究方法大都来自西方,中国政治学讨论的不少热门话题也往往是由西方人提出的(如“公民社会”、“中产阶级”、“合法性”);而中国政治学者并没有自主提出多少可供全球学者讨论的话题;即使提了,西方主流政治学也不屑讨论。这种反差不仅衬托出西方的学术霸权地位,也暴露出我们自己的失语症。

造成这种尴尬局面的原因很多,但其中一个原因恐怕是接轨心态。什么叫“接轨心态”呢?这就是一心接对方的“轨”,而忘了问为什么要接对方的“轨”?自己这条“轨”是否一无是处?对方的“轨”是否是唯一的选择?两条“轨”接不接得上?有没有可能另辟蹊径找到一条更好的路?接轨心态的要害是自觉不自觉地放弃了批判意识,假定西方主流政治学是先进的、科学的、放之四海而皆准的,却忘了想一想这些假定本身有没有问题。

也许有人会说,借用别人的概念,方法和理论没有什么不好。西方学者的理论思维能力比我们强,我们就甘当小学生,虚心向人家学习。我们也有强项,至少我们对中国的了解程度是他们无法超越的。用西方的理论分析中国的素材,我们大概可以与西方的中国研究者打个平手。持这种想法的人忽略了一个可能性,即某些西方主流理论实际上是有色眼镜,透过它们看中国、看世界,只会遮蔽我们的认知力。西方主流理论背后往往隐藏着一些未经言明的基本预设。如果我们对它们不了解,就会稀里糊涂地把建筑在这些预设基础之上的理论架构奉为神明。但基本预设未必是不需证明的公理,如果它们本身有问题,看似高深末测的理论也许只是个精致的思想牢笼。另一种情况是,某些基本预设符合西方社会的实际,由此推演出来的理论因而适用于西方。但这些预设未必符合非西方社会的实际,那些由此推演出来的理论可能并不适用于非西方社会。无论如何,搞清各种理论背后的基本预设是十分重要的;没辨明这类基本预设之前便“接轨”也许弊大于利。

不错,许多由西方学者提出的理论的确对我们认识中国与世界具有启发意义。但同样不可否认的是,看似精巧、新潮的西方主流政治学理论模型往往带有根深蒂固的偏见和不可避免的盲点。由于这些偏见和盲点的存在,这些理论模型很可能会变成束缚我们手脚的紧身衣和遮蔽我们视野的有色镜。虽然我们中国政治学者生于本土,对本土有深情的关怀和切身的了解,但西方政治学潜移默化的影响之大,恐怕超出了我们自己的想象。如果不进行有意识的反省,我们往往会不自觉地以西方政治学之“是”为是,以西方政治学之“非”为非。什么叫文化霸权?让人在浑然不觉中变成附庸便是文化霸权法力的证据。愿意向西方学习是好的,但是一味盲目接受西方的理论却可能窒息我们自己的创造潜力。

由此看来,在经过“取经”“效仿”“自觉”三个阶段以后,中国政治学界应该大胆向前再跨一步:本土化。[31]本土化不是要关起门来发展中国政治学,放弃对外交流。恰恰相反,本土化要求我们全方位地拓宽交流的渠道,不仅与欧美的政治学界交流,也与亚非拉国家的学界交流,并把单向交流变为双向交流,把取经变为相互学习。本土化并不拒绝借鉴外来的概念、方法、理论,但强调要批判地、有选择地借鉴,反对来者不拒,反对盲目接纳。用鲁迅先生的说法,这叫“拿来主义”。本土化也不是要将视角局限于中国,把我们自己变成三家村的老冬烘;而是要时刻保持清醒的批判意识,既要用批判的眼光审视自己,也要用批判的眼光观察世界。在批判地吸收外来养分的同时,本土化要求我们具有清晰的本土问题意识,善于从我们独特的视角对中国和世界政治现象进行创造性的思考,并有意识地在思考过程中创造新关键词、新概念体系、新基本假设、新分析框架、新研究方法,最终把这种思考上升到一般性理论。只有真正将政治学本土化,中国政治学者才能以自信的姿态与各国政治学者对话,将中国人看中国和世界的心得与各国政治研究者共享。简而言之,本土化的要求无非是三条:批判的吸收,创造性的思考,平等的交流。

长期以来,在研究政治时,我们中国学者已习惯于扮演概念,理论,方法的消费者,进口者这种角色。就如马克思说的那样,“他们无法表述自己;他们必须被别人表述”。[32]本土化迫使我们挑战自我,在研究中有意识地进行自主理论思考。希望再过30年,当《中国社会科学》创刊60周年时,中国政治学界不仅可以充分表述自己,还能成为概念,方法、理论与思想的生产者和出口者。 (作者简介:王绍光,香港中文大学政治与公共行政系讲座教授、主任,中国研究服务中心主任,清华大学公共管理学院长江讲座教授,英文学术刊物《The China Review》主编。)

|