商品的价值源泉问题是政治经济学领域里的一个基本理论问题,关于这个问题的答案规定着社会生产关系的性质与形式,并进而决定社会的政治权力关系,影响到社会的精神文化,乃至进一步左右着整个世界的秩序与面貌。由此出发,在整个西方政治经济学理论中到处充斥着原子论、拼盘论的谬误。这可以说是当代世界秩序混乱、危机四伏的意识形态根子。下面就其关键处,用动态平衡原理这把哲学梳子粗略地梳理一番。 社会产品的使用价值究竟来自何方?从不同的哲学世界观去观察就会得出不同的结论。如果从东方传统天人合一、人类一体、但并不否认人类和个人相对自主性的视角看这个问题,很自然地就会得出结论说:一切社会产品的使用价值来自天然价值、集体智慧、和个体劳动这三大源泉(这与中国传统对人化世界“天(包括人类社会在内)、地(人类社会)、人”这三大基本层次的认定是一致的)。〔2〕但是,历来在见木不见林的原子论世界观的限制下,人们只看到自己的同类作为各别个人,分别地、直接地投入生产过程的资本或劳动,一是不见初始生产原料中天然就存在着的使用价值(野生的果谷禽兽对于原始先民本来就具有攸关他们生死的无比价值。若没有这天然存在的价值,哪会有后来经过种植或饲养、并加以改良、因而增添了价值的现代果谷禽畜?哪会有今天的人类?)二是不见隐藏在生产设备、技术和产品中的、全人类世代积累的集体智慧价值。这儿需要特别揭露那种公私不分的所谓“知识产权”论。众所周知,生产设备、技术和产品中饱含着世界东西南北的人类世世代代积累起来的智慧,那是人类的集体财富。同时,任何一项新的科技发明除了发明者个体的创造性劳动(这样的知识产权是要保护的)之外,也还包含着人类的集体智慧,因为任何发明创造都不是仅凭个人的劳动,而是必须继承了前人的智慧才可能实现的(这也适用于社会人文思想工作者)。若没有当日指南针的发明,哪会有后来的远洋贸易?哪会有今天的经济全球化?若没有阿拉伯数字的发明(实际是印度人首先发明),哪会有全部科学技术的积累?哪会有今日琳琅满目的数码产品?若没有古代东西方天文学的开拓和积累,哪会有今天的太空技术和卫星通讯?等等等等,不一而足。人类集体智慧的价值,与一切自然资源的天然初始价值一样,都不是能以任何数字可标示、能用任何经济理论、数学方程可以计算出来的!但是我们不能因其无法计算而无视其存在,正如不能因为无法秤出自己脑袋的重量就无视自己脑袋的存在一样。而且,这种集体智慧也如天然价值一样,理所当然地应属全人类共同所有,其在生产过程中所转化和延伸出来的额外价值不应由任何个人或集团单方面占有。可笑的是,在今天的“圈知运动”大潮中,西方某些跨国公司竟然将从世界的东方和南方各地收集到的本土传统草药知识申请为自己的“专利”:他们不过是将这些草药经过伪“科学”手段的肢解(美其名曰“提炼”)、拼凑(美其名曰“加工”),借以给他们窃取来的“知识产权”加上“合法”、迷人的包装,然后再将经过其扭曲的产品倾销到原地和世界各国,一方面获得丰厚利润,一方面排挤、打击、并企图最终废除(如某些“中国科学院士”所主张的)当地的传统医药,以便他们一劳永逸地从人类的集体智慧中汲取无穷无尽的财富。可见,将人类有机整体绝对地分解成无数单个个人这样一种原子论世界观的为害之烈![3]那种抹杀天然和集体智慧价值的单一价值源泉论,其结果是:或者为资本对于劳动的霸权辩护,因为他们说是“资本给工人提供了工作机会、因而养活了工人”;或者有意无意中掩盖了资本对于蕴藏在生产资料中的天然价值和人类集体智慧价值的单方面攫取(其实,资本从本属全人类所有的这两项价值中攫取的“剩余价值”可能远比从劳动者个体劳动中攫取的多得多),因而掩盖了霸权资本对于人类财富长期、广泛掠夺的全部真相。按照动态平衡的社会观,不同社会分工领域人们的劳动本来是互为前提、互相补充、密切关联、缺一不可的,但拼盘论的思维方式将生产第一线以外的下列劳动排除在价值创造者的行列之外:通过合理途径得来的资本(如劳动报酬等)所代表的过去劳动,最新科技发明中所包含的创造性劳动,企业微观管理和社会宏观管理劳动,创业、开发过程中企业家承担较大风险的创造性劳动,全社会所有文化教育工作者的劳动,上述一切人员接受教育培训的先行性劳动,以及上述一切人员及其家人为维持和提高劳动能力所付出的后勤性家务劳动,等。所有这些不同形式的广义劳动无疑地都是为社会生产活动所必需,因而都是创造了价值的,其价值都融进了所有相关的社会产品(包括服务型产品,下同)之中。所以,严格地说,任何社会产品都不仅包含着企业内不同岗位人员的劳动,还包含着社会上更多的人的劳动价值。如果将价值的创造仅仅归功于有关企业内部的人员,甚至只归功于其中一部分人,那就是在不同社会职业和岗位上的劳动者之间制造不必要的矛盾。各种劳动者之间由于客观处境的相异原本就难免存在着关系的不平衡,需要、应该、也可以由社会管理者根据动态平衡的原理加以有意识的调节。如果不这样做,就是社会管理者的失责。但如果将企业内外一部分劳动者的贡献在理论上有意无意地抹杀了,因而增添了新的不平衡,那就不仅是失责,而是在添乱了。只是,特定产品中的具体劳动价值本来就难以精确量化,而企业外劳动者对于特定企业产品的贡献就更难量化、因此难以由该特定企业以工资的形式来分发酬劳。所以,让所有企业向政府缴税,用于企业外所有劳动者的报酬和福利,那就是天经地义的了(但这不是社会民主主义福利经济学所阐述的那种二次分配论。)动态平衡社会观将每个个体或群体都看成是无限多样并且不断运动变化着的社会关系的产物,他们各各都是不相同的,因此必须具体情况具体分析,不能用同一个模子去套。而原子论者则把资本家和工人说成是地位完全相同的、“平等”的“自由人”,他们之间的关系是自由、平等的交换关系。他们看不到或故意无视这样一个基本事实:劳动者作为“交换品”的实际劳动付出,即劳动力,与劳动者本人是不可分离、因而根本无法精确量化的,而资本与资本提供者是可以分离的,由此造成:(1)劳动者的劳动力支付过程必须时刻处于“交易”对象即资本家的单方面监督之下,而资本家则可以不受劳动者的监督;(2)劳动者如欲将其劳动力改“卖”给别的“买家”(资本家),所付出的代价和所冒的风险(一家人的生计)将比资本的转移要高得多,所以总是处于高度不利的“还价”地位。这两个相反相成的“具体情况”造成了资本对于劳动具有绝对优势的支配地位,亦即劳资关系这一现代最最基本的社会关系的严重不平衡。正是这种得不到根本制衡的劳资关系最终导致了国际垄断资本的形成及其对于世界人民的霸权,从而生发出当代世界的各种矛盾和危机。而原子论的西方主流经济理论恰恰掩盖了这一当代所有问题的总根子。量化是以事物的分别为前提的。而按照心物一元的东方世界观,事物的分别性是由意识主体本身及其意识能力的有限性所造成,因为人只能一个局部、一个局部地(不仅是指时空)去认识世界。离开了人的分别意识,也就无所谓“数量”和“量化”。下面这个经典性的思想实验(不记得出处)很能说明问题:有这么一个显然有违常识的判断:从理论上说,人永远不可能跨出一步。为什么?因为,要跨出一步,首先得跨过半步;而要跨过半步,又先得跨过四分之一步;。。。这样以此类推,没完没了,那当然就永远跨不出一整步了。如果说这个推断过程有错,那么错在哪里?(请读者停下来,想一想,再看答案。)其实就错在将人的分别意识及其意识结果绝对化。因为,严格地说,那个“半步”或“四分之一步”等等的界线是根本不存在的:人只能在“大约”半步或四分之一步的地方划一条界线;但没有宽度的界“线”并不存在(只存在于人的想像之中),即任何的界“线” 都可一而再、再而三地一劈为二,没完没了。既然精确的界线不存在,那么那个“首先得跨过半步”、“先得跨过四分之一步”等等的说法也就不能成立,于是“跨出一步”也就不成问题了。这就说明,任何分别和量化都是模糊的(“大致”)、和权宜的,不是绝对的。绝对化的结果就会引出荒唐的结论。东方哲学并不一概反对对事物进行分别和量化,因为在某些局部(只能是“局部”)范围内的“大致”量化对于人们的社会生活是不可或缺的。它与西方哲学的区别在于:西方哲学意识不到“分别”的相对性、权宜性,将人的分别意识和分别结果绝对化,忘记了万事万物的本不可分性,于是迷信原子论、拼盘论的思维路线,迷信量化、数字、方程式,好像它们是万能的,可以说明一切、概括一切;而东方哲学则时时处处意识到意识主体本身及其意识结果的局限性、相对性,时时努力警觉并尽可能地克服这种局限性所造成的的认识误差。虽然在日常生活中有些微小误差可以忽略不计,无关紧要,但是在像人类社会这样的非线性复杂巨系统中,任何初始的微小误差,如果不通过有意识的社会关系动态调节不断地加以限制和纠正,那么最终都会按指数级数放大成灾难性的社会不平衡。下面就会谈到,国际垄断大资本与世界大多数人之间在经济利益方面呈天文数字倍数的不平衡,归根究底是源自资本主义国家千千万万基层企业中劳资权益关系(相对地说)较微小的的不平衡。但是,这样巨大的不平衡却是被主流经济学家以大量的、似乎是无懈可击的、精确的量化和计算为根据证明为是正当的。为什么会这样?那是因为,在社会分化成强权的少数与弱势的大多数、它们的利益相互对立的情况下,任何量化和计算都是可以被随意扭曲、取舍、摆布的。而且,社会生活中有许多事物,虽然可以在想像中加以分别,但是根本无法量化和计算的(见下文)。对于那些将自己的贪欲意志强加于人的强权者来说,在他们尚没有得到有效的制衡以前,可以为所欲为,“量化”似乎是“万能的”,但决不是真正“万能”,更不是永远“万能”。总之,量化的技术手段不能代替社会总体关系通过良性互动不断地达到平衡这样一条社会治理的根本指导原则,因为人的认知的局限性、量化的局限性只有在活生生的人际关系的动态平衡过程中才能持续不断地得到发现和纠正。现在回到政治经济学。上面已经说到,由于劳动力与劳动者是分不开的,所以劳动价值从根本上来说,是无法精确量化的。不同职业、岗位、人员的劳动所创造的价值之间只能进行大致的比较,其量化的结果只具有权宜的、参考的意义。更由于蕴藏在产品中的天然价值和集体智慧价值跟劳动价值之间更是分不开、理不清的,甚至连“大致”地分清都不可能。这就从根本上否定了将劳动价值确切量化的可能性。当今市场上瞬息万变的商品(包括商品化的劳动)其交换价值(不等于使用价值)的量化,是在劳动者与生产资料占有者之间(至少在绝大部分时空范围内)权力、权利不平衡的历史过程中连续演变过来的,所以不可能是对它们之间所包含的不同价值的正确比量,甚至连“大致”正确都不是。于是,主流经济学家们就进行颠倒过来的量化和计算,他们将维持劳动者劳动能力的延续、即劳动者本人及其家属维持生命所需的代价,作为衡量劳动价值的依据。虽然当今资本主义国家内很多劳动者的实际生活已经超过温饱的水平(多数黑人和新移民除外),但这是以数百年来这些国家的对外掠夺、让世界范围内其它国家更多的人们在贫困线以下挣扎乃至死亡为前提的。从全局总体平均来说,他们计算劳动价值的根据并没有改变。而且,他们所量化和计算的劳动者所付出的牺牲和代价, 并不包括劳动者及其家人通过付出劳动、创造财富理应得到、但在现有劳资关系中没有得到的精神快乐和幸福感。(在资本御用经济学家的眼里,劳动者与机器人本没有什么区别!)所以,资本,尤其是大资本,尤其是国际垄断资本及其在各国的买办代理人,他们就通过御用经济学家们对某些有限的经济因素的所谓量化和计算,巧妙地掩盖了资本对于所有社会产品中存在着的无与伦比的天然价值和积累了千百年的人类集体智慧价值的窃取、篡夺,掩盖了某些资本通过小鱼吃虾米(劳动者)、大鳄吃小鱼(中小资本)而成为国内国际垄断资本、实际是大量侵吞了人类财富的罪恶历史!以社会整体动态平衡的观点看,一个社会的经济领域与政治领域是互相渗透、互相影响、不可割裂的。但西方主流经济政治理论故意以拼盘论将这两个领域分别贴上“私”与“公”的标签,以示“公私分明”,实际上是用来掩盖大资本在经济和政治这两个领域的权力之间相互为用的一致关系。无论是经济领域,还是政治领域,任何一个关系比较紧密的群体,无论大小,就是一个小社会,就有它自己的经济、政治和文化,就有对内和对外的“公”与“私”。否则为什么,如果一个企业的人员将企业的资金挪作“私”用,我们就说他盗用“公”款呢?一个企业的事务,对于大社会来说是“私”事,但对于每个企业成员来说却是“公”事,因为如前所述,任何企业的运作都要涉及生产资料以及产品中所包含的、属于“公”的天然和集体智慧价值以及所有劳动者的劳动价值。而且,也如前所述,在现代社会化、当今全球化大生产的历史条件下,一个企业的运作不仅事关企业所有成员的生计利益,一个企业、尤其是大企业财团对社会上人们的消费生活和思想意识、对大社会经济、政治、文化生活的渗透、诱导和干预,还广泛深远地影响着、甚至左右着一地、一国、乃至世界人们的日常生活甚至根本生计命脉。可见,“私”与“公”是不可能绝然分割的。总之,“私”中有“公”,“公”中有“私”,不公不私,又公又私。

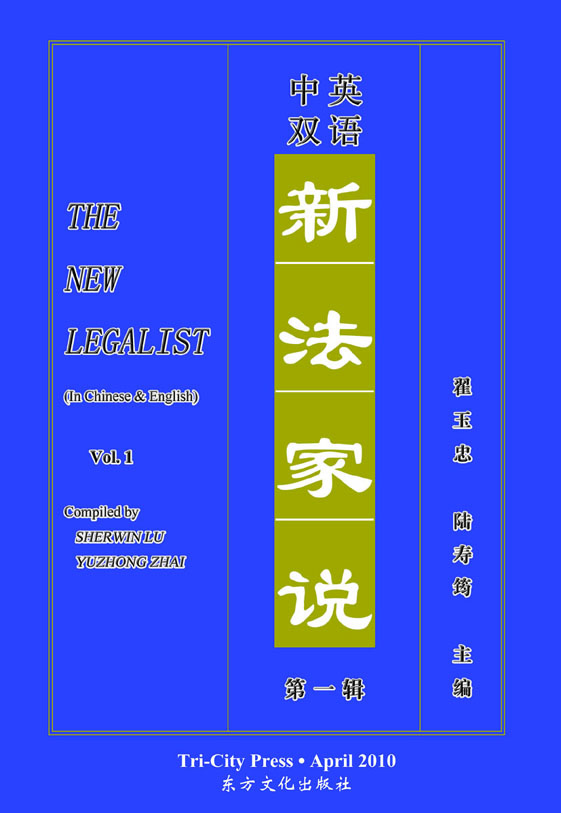

拼盘论将政治与经济、公与私绝然分割的结果,就是(1)将现代企业这种“当代资本主义最强大的群体组织形式”赋以“准个体的法律地位”,隐去“其作为一种社会群体的地位”,从而“将经济这个基本社会领域排除于自由、平等、民主等政治原则的应用范围之外”[注],于是企业内部关系的不自由、不平等、不民主反而在“经济自由”的大旗后面巧妙地得到了掩护;(2)将大资本在“公”的领域所窃取的政治和意识形态权力,从其背后所谓“私”领域内的金权专制这个根子上剪断,然后将大资本从“私”领域的那个专制根子(通过游说、献金、全民选举、轮流坐庄等政治把戏)延伸到“公”领域的、对于全社会的金权专制,巧妙地打扮成“自由”、“平等” 、“民主”的神圣形象,反过来又以此将那个“私”领域的金权专制根子深深地埋藏起来、保护起来。拼盘论的魔力真是不可小嘘啊!拼盘论的又一个妙用就是将当今世界各国之间的关系说成像游戏拼版那样,是一个扁平划一的“全球化”整体,最典型的说法就是如纽约时报专栏作家托马斯 • 弗里德曼的一本书名所宣扬的:“世界是平的”。世界为什么一下子变得平坦了呢?据说那是因为现在不再存在前苏联自上而下的帝国统治、不再存在东西方之间的柏林墙、再加上运输成本下降、通讯成本下降,世界变成了一个通行无阻的自由竞争的大市场。这种“扁平”论调的实质是:它无视西方国家一方面在南北之间高高筑起无形的“边界墙”、极力阻止外来劳动力向他们那里自由流动“抢饭碗”,一方面用武力手段和武力威胁为垄断资本在全世界“自由”流动抢夺天文数字的利润开路,无视资本发达国家与发展中国家的人民之间深深的利益鸿沟,也就是巧妙地掩盖了美元帝国集团从国际层面自上而下直至百千万血汗工厂、从意识形态话语到地缘政治到军事布局到金融贸易关系的全面霸权。是的,在“平等劳动”、“和谐共存”的意义上,世界应该是“平”的,也就是说,世界必须铲除居高临下地主宰一切的霸权。但这只是世界大多数人民企求的理想目标,而不是当前的现实。要使之逐步成为现实,首先必须使经济政治理论和实践回归到在多层次上和之间动态平衡的天道上来。 (本文摘自翟玉忠、陆寿筠先生合著的中英双语《新法家说》第一辑,该书由美国Tri-City Press、香港东方文化出版社2010年出版,该书集中代表了新法家学派的基本主张,购买请加微信:zhai20050718) |