摘要:“齐法家”是近现代学者建构起来的概念。学界主要提出了《管子》为齐法家说、《管子》中法家为齐法家说、稷下黄老为齐法家说。其中,第二种说法最为合理。即使如此,三种说法均存在“法家”概念模糊的问题。若正本清源,“法家”是指主张以法令为主要治国手段的学术群体。《管子》中的法家是“齐法家”,具体对应《八观》《法禁》等十五篇文章。在厘清齐法家概念、篇目和重新审视晋法家的基础上,可知学界关于齐法家温和而晋法家极端的判断——齐法家重视工商业而晋法家抑制工商业,齐法家重视礼而晋法家排斥礼,齐法家重视道德而晋法家不讲道德,或难以成立。齐法家、晋法家相对而言,是否具备学派特征、构成法家两大子学派,值得进一步探讨。 关键词:法家;齐法家;晋法家;《管子》

“法家”理论体系是后世建构起来的。先秦没有法家学派之类的说法。西汉司马谈提出“六家说”之后,“法家”概念得到了学界的广泛接受。近现代学者又在汉代学者的基础上进行了二次建构,提出了法家分为齐法家、晋法家说。如今,法家分为齐法家、晋法家,已经是学界常识。然而,此说存在着重要的理论模糊之处。相对而言,晋法家是清楚的,主要是指商鞅、韩非及其相关作品,而“齐法家”的内涵、外延却众说纷纭。令人不可思议的是,尽管学界对“齐法家”几乎言人人殊,但近年来却逐渐形成了齐法家温和而晋法家极端的学术共识。因而,有必要对“齐法家”建构史进行梳理和反思,于此基础重新探讨以下三个问题:何为齐法家?齐法家对应哪些文献?齐法家相对晋法家是否具备“温和”的特征? 一、学界对“齐法家”的建构

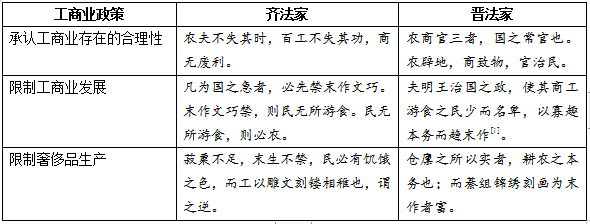

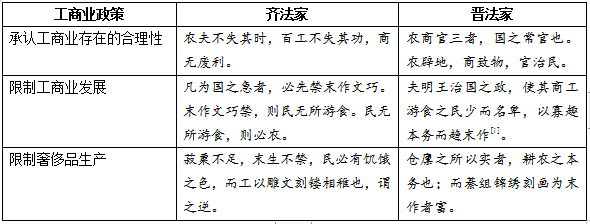

大体而言,学界先后建构出了三种齐法家理论:第一种理论是以梁启超为代表的《管子》为齐法家说;第二种理论是以冯友兰《中国哲学史新编试稿》为代表的《管子》中法家为齐法家说;第三种理论是以冯友兰《中国哲学史新编》为代表的稷下黄老为齐法家说。 (一)《管子》为齐法家说 学界常常将法家分齐法家、晋法家的学术史追溯到冯友兰。其实,在冯友兰明确地将法家划分为齐法家、晋法家之前,梁启超在事实上已经做了相关探索。 1902年,梁启超在《论中国学术思想变迁之大势》中,将先秦学派划分为北派和南派。在北派中,管子属于“齐派”;李悝、申不害、商鞅、韩非属于“秦晋派”。他认为:“法家言,……以管子为继别之大宗,申、商为继祢之小宗。”关于《管子》与管仲的关系,梁启超认为:“其书必非管子所自作,殆战国时其后辈所纂述。要之,此书则代表齐国风者也。”梁启超在事实上将法家分为两派:一是齐派法家,以管子、《管子》作者为代表。由于管子思想包含在《管子》中,故齐派法家实际以《管子》为代表;二是秦晋派法家,以申不害、商鞅、韩非等人为代表。这可谓是将法家分齐法家、晋法家的原始版本 。 1919年,胡适发表《中国哲学史大纲》,断然否定了《管子》为法家一家之作品。胡适“疑古”,《管子》首当其冲。他在《导言》中说:“《管子》这书,……乃是后人把战国末年一些法家的议论和一些儒家的议论(如《内业篇》,如《弟子职篇》)。和一些道家的议论(如《白心》、《心术》等篇),还有许多夹七夹八的话,并作一书。” 或许因受到了胡适的影响,梁启超晚年放弃了《管子》为齐法家说。1922年,梁启超在《先秦政治思想史》中说:“《管子》书本儒、墨、道、法群言杂糅。” 1926年,梁启超在《〈汉书·艺文志·诸子略〉考释》中评论《管子》说:“志以入道家,殆因《心术》、《内业》等篇其语有近老庄者。阮孝绪《七录》以入法家,(《史记》本传《正义》引。)隋、唐《志》以下皆因之。实则援《吕氏春秋》例入杂家,或较适耳。” 不过,梁氏“杂家说”只是泛论,缺乏专门论证。 1927年,罗根泽在梁启超的指导下写作《管子探源》。罗氏对《管子》诸篇进行了一一考证,认为《管子》作者有“政治思想家”“阴阳家”“法家”“儒家”“道家”“杂家”“兵家”“医家”“理财学家”等。他评价《管子》说:“各家学说,保存最夥,诠发甚精,诚战国秦汉学术之宝藏也。”其中,《法禁》《法法》《任法》《明法》为法家作品,《七法》为“孙吴申韩之学者所作”,《枢言》为“法家缘道家为之”,一共六篇法家作品。罗氏将《管子》研究推向了一个新的高度,在史料考证的基础上否定了《管子》为齐法家说 。 虽然如此,后来仍有部分学者持《管子》为齐法家说。如杨向奎说:“虽然《管子》一书不是齐国管仲的著作,但这是齐国法家的著作。” 杨玲的《中和与绝对的抗衡:先秦法家思想比较研究》堪为近年来研究齐法家的代表性作品。该书认为,“法家的特点在《管子》中一一具备”,将《管子》视为齐法家“顺理成章,无牵强之嫌”。 (二)《管子》中法家为齐法家说 冯友兰在《中国哲学史新编》中首次明确提出法家分为齐法家、晋法家,已是学界共识。但需要说明的是,这个《中国哲学史新编》并不是学界经常引用的八十年代及其后的版本,而是内容与之差别很大的六十年代版本。冯友兰于1962、1964年相继出版《中国哲学史新编》第一册(先秦部分)和第二册(秦汉部分)。他于八十年代重写《中国哲学史新编》(以下简称《新编》),故将六十年代出的书改名为《中国哲学史新编试稿》(以下简称《试稿》)。 冯友兰在《试稿》第一册中将法家分为“三晋法家”和“齐法家”。三晋法家是指申不害、商鞅和韩非,而齐法家是“管仲的后学”,他说:“齐国的法家的思想,可能也就是从管仲在政治上和经济上一些改革的措施推演出来的,是这些措施的理论上的发挥。” 冯友兰并没有将《管子》等同于齐法家。他在同年发表的《中国哲学史史料学》中指出:“《管子》可能是齐国稷下学者的著作总集。……稷下是当时的一个学术中心,是各学派学者聚会的地方。齐国人把从稷下出来的著作收集起来,加上关于管仲的传说,就用齐国的这个最有代表性的人的名字作为这个总集的名字。”据他分析,《管子》包括农家、儒家、法家、阴阳家、兵家等学派的作品 。 冯友兰说:“这部书所包括的法家思想,我们称为‘齐法家’。” 根据《中国哲学史史料学》,齐法家的代表作品为“《明法》、《任法》、《八观》、《轻重》等篇” 。但是从《试稿》的引用情况来看,齐法家作品数量庞大,有《牧民》《八观》等十七篇 。综合两部著作,“齐法家”包含了《管子》中的《牧民》《形势》《乘马》《七法》《版法》《五辅》《枢言》《八观》《重令》《法法》《君臣上》《势》《任法》《明法》《七臣七主》《禁藏》《版法解》《明法解》“《轻重》甲、乙、丁、戊”,共二十二篇。 冯友兰以《管子》中法家为齐法家的观点,得到了不少学者的认同。如白奚说:“《管子》书中的法家思想人们习惯上称之为‘齐法家’。” 在持此种观点的学者中,胡家聪的《管子新探》堪为代表性研究。胡家聪对《管子》各篇进行了缜密考察和定性分析,指出《管子》一书包括“法家、道家、儒家、兵家、名家、农家、阴阳家、轻重家”。在诸家中,齐法家作品数量最多,约占现存七十六篇的三分之一 。 (三)稷下黄老为齐法家说 “文革”结束后,已届耄耋的冯氏对《试稿》进行了反思,认为该书“生搬硬套” ,毅然决定重写《中国哲学史新编》,并提出了稷下黄老为齐法家说。 冯友兰《新编》中的“稷下黄老”,代表作是“管子四篇”,即《内业》《心术上》《心术下》《白心》。他认为:“稷下黄老之学是齐法家思想的核心。”冯友兰还对《试稿》论述“齐法家”的内容稍作增删,变成了《附录,齐法家的其它思想》。他解释说:“它们可能是受黄老之学的影响,也可能是影响黄老之学的,也可能就是黄老之学的推广应用。今统名之曰齐法家而分述之,作为本章的附录。”这等于说,齐法家是指稷下黄老及其相关思想 。 冯友兰在《新编》第二册中详细论证了“稷下黄老为齐法家说”。该书第十七章第五节《黄老之学的法家统治术》和第六节《黄老之学关于法的认识》为该说提供了两个理论支撑点:一个是“术”,一个是“法”。那么,这两个支撑点能站得住吗? 《新编》认为,稷下黄老统治术有三种:“(一)以‘静’制‘动’;(二)以‘虚’制‘实’;(三)以‘形’定‘名’,以‘名’制‘形’。”《新编》将它们定性为“法家统治术”,显然是存在问题的:《老子》也讲以“静”制“动”、以“虚”制“实”,难道《老子》之“术”也是法家之术?究其根本,这三种“术”之所以被《新编》视为法家统治术,是因为《新编》预设道家只讲养生:“道家讲保全身体、性命的道理。……黄老之学以此为‘内’,又把保全身体、性命的道理推广到‘治国’,以此为‘外’。它所讲的‘治国’的道理,也就是法家的道理。” 这是说,道家一旦从养生讲到治国,就变成法家了。此预设难以成立。 我们再看另一个理论支撑点“法”。《新编》认为稷下黄老主张法治,文献依据是《心术上》中的两段文字,全部引文如下: 虚而无形谓之道;化育万物谓之德;君臣、父子,人间之事谓之义;登降、揖让、贵贱有等、亲疏有体谓之礼;简物小大一道,杀僇禁诛谓之法。 天之道虚其无形……德者道之舍……故道之与德无间,故言之者不别也。无间之理者,谓其所以舍也。义者,谓各处其宜也。礼者,因人之情,缘义之理,而为之节文者也。故礼者,谓有理也。理也者,明分以谕义之意也。故礼出乎义,义出乎理,理因乎道者也。法者,所以同出,不得不然者也。故杀僇禁诛,以一之也。故事督乎法,法出乎权,权出乎道。 《新编》引《老子》“失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼”,认为此两段的“道”“德”“义”“礼”“法”体现了向上发展的历史顺序,“法”是最终最高的治国方式,因而稷下黄老是法家 。此论值得商榷:《心术上》看不出有历史顺序的意思。 我们不妨对这两段文字略作分析。第一段讲了五个概念:道、德、义、礼、法,应分属道家、儒家、法家。第二段是对第一段的解释。“道之与德无间”是说,道、德本质上没有差别。“礼出乎义,义出乎理,理因乎道”是说,礼、义出自道。“法出乎权,权出乎道”是说,法出自道。简言之,礼、义、法皆出自道。这其实是站在道家“道”“德”立场上,吸收、统摄了儒家的“礼”“义”和法家的“法”。稷下黄老吸收了法家的东西,不等于它就是法家。 总之,《新编》将稷下黄老定性为齐法家,不但缺乏充足的文献依据,而且在逻辑上也难以自洽。因而,它在学界影响较小,仅有少数学者采用此说。如孙开泰认为,三晋法家是纯正的法家,齐法家是具有调和色彩的法家,“其实质则是黄老之学” 。由于其主要论据与《新编》引《心术上》相同,故不赘述。 二、《管子》中的法家篇目辨析 在学界建构的三种齐法家说中,哪种是合理的呢?这取决于《管子》中诸篇文章的思想属性。只有对《管子》诸篇文章进行思想属性分析,才能得出“齐法家”所对应的文献范围。从更深层次讲,只有厘清“法家”概念,才能指出哪些篇目是“齐法家”文献。 (一)《管子》非一家一派之作品 古代目录学作品最早对《管子》进行思想定性。西汉刘向编定《管子》,其子刘歆做《七略》,将《管子》归入“道家” 。唐代《隋书·经籍志》将《管子》归入“法家” 。这两种划分其实各有一定的道理:《管子》一书既有道家作品,也有法家作品。两种划分虽有不同,但都将《管子》视为某家某派之作品。 自宋以降,开始有学者认识到,《管子》非一家一派之作品。如朱熹认为,《管子》掺杂儒、道:“《弟子职》之为,全似《曲礼》。它篇有似庄、老。” 晚清陈澧认为,《管子》一书包含了法家、名家、老子、告子和农家思想,“盖一家之书而有五家之学矣” 。近代以来,学界对《管子》诸篇思想属性的认识更加深入。代表学者除了上文提到的胡适、罗根泽、冯友兰等人外,还有郭沫若、顾颉刚等人。如郭沫若评价《管子》说:“道家者言、儒家者言、法家者言、名家者言、阴阳家者言、农家者言、轻重家者言,杂盛于一篮。” 顾颉刚认为《管子》是一部稷下丛书,他说:“除了政治经济学说各篇而外,有《弟子职》、《小称》等儒家言,《七法》、《法禁》等法家言,《幼官》、《四时》、《五行》等阴阳家言,《兵法》、《制分》等兵家言,《地员》、《水地》等农家和医家言。” 综合来看,学界多倾向于认为:《心术上》《心术下》《内业》《白心》《枢言》等为道家典型作品,《轻重》诸篇(除《轻重己》)为“轻重家”(或理财家)典型作品,《四时》《五行》《幼官》《幼官图》《轻重己》为阴阳家典型作品,《兵法》《制分》为兵家典型作品,《弟子职》《小称》《封禅》为儒家典型作品,等等。 如果仍有学者持“《管子》为齐法家说”,则势必需要回答以下问题:上述道家、“轻重家”等诸家典型作品为何不属于道家、“轻重家”等,而属于法家?遗憾的是,我们没有看到相关论证。其实,《管子》之所以有不同学派的作品,其根本原因在于《管子》出于稷下学者之手,而稷下学宫是百家争鸣之所在。即便法家是最有影响力的流派,也只是其中一家而已。即便百家在“争鸣”中形成了“共鸣”,形成了具有齐国特色的学术风格,但这个学术风格也未必是“法家”二字能够概括的。 上文指出,《新编》将稷下黄老定性为齐法家,不但证据不充足,而且逻辑难以自洽。事实上,《管子》中有一批典型的法家代表作品(说见下文),舍弃这些作品而试图以“管子四篇”为齐法家代表文献,实为舍近求远之举。 总的来看,在三种研究路径中,“《管子》中法家为齐法家说”最为合理。但是,该思路下的学者对《管子》中的“法家”篇目数量存在着较大分歧。如罗根泽《管子探源》认定了六篇法家作品,冯友兰《试稿》认定了二十二篇法家作品,篇数相差颇大。从根本上讲,这是罗、冯对“法家”的理解不同造成的。究竟何为“法家”?这不仅是“《管子》中法家为齐法家说”面临的问题,也是三种齐法家说共同面临的问题。正是因为学者对“法家”理解不同,才会有众说纷纭的“齐法家”。 (二)“法家”是主张以法令为主要治国手段的学术群体 古今学界对“法家”有着多种理解。根据笔者的分类,大致有以下五种代表性观点: 第一,以司马谈为代表的“一断于法”为法家说。司马谈在《论六家要旨》中将先秦诸子分为儒者、墨者、道家、法家、名家、阴阳家。其中,道家、法家、名家、阴阳家均以思想特征命名。法家的思想特征就是“法”。司马谈说:“法家不别亲疏,不殊贵贱,一断于法,则亲亲尊尊之恩绝矣。” “一断于法”是法家的本质特征。 第二,以刑狱专家为法家的观念。汉代或已有此观念,如汉灵帝“拜赐尚书令。数日出为廷尉,赐自以代非法家,言曰:‘三后成功,惟殷于民,皋陶不与焉,盖吝之也。’” 但它在相当长时期内并非主流认识,未被官方史志采纳,直到清代修四库全书,除了照旧收录《商子》《韩子》等传统法家著作,还把大量刑狱类作品如《疑狱集》《洗冤录》《名公书判清明集》等归入“法家” 。 第三,以梁启超为代表的“法治主义”为法家说。梁启超在《先秦政治思想史》中将“所谓法家者流”分为三派:“法治主义”“术治主义”和“势治主义”。术治主义的本质是人治主义,势治主义的本质是专制主义,二者为法治主义的敌人。只有法治主义才是真法家,其根本精神在于“法律为绝对的神圣,不许政府动轶法律范围以外” 。 第四,以冯友兰为代表的法治、术治、势治均为法家说。冯友兰在《中国哲学史》中接过了梁启超的法家三派说,加以改造,认为法治主义、术治主义、势治主义均为法家 。冯友兰的说法为学界广泛接受后,“法”“术”“势”均被视为法家的主要特征,三者有其一即被视为法家。 第五,特殊时期的进步思想为法家说。“评法批儒”运动使“儒”“法”符号化,革新、前进、反复辟成为法家的主要内涵:“儒法斗争在不同的历史时期,有着不同的阶级基础和政治内容,但总是革新与守旧、前进与倒退两条路线的斗争。” 法家几乎成为了“进步”的代名词。 大体而言,学界对法家的定义经历了一个从清晰到模糊的过程。学界对“齐法家”的建构主要集中于新中国成立之后,而此时的法家概念已经变得十分模糊。研究者往往在缺乏明晰的法家判断标准的前提下,直接断定《管子》的哪些内容为“齐法家”。这不可避免地导致“齐法家”众说纷纭。因而,对“法家”正本清源是有必要的。笔者认为,即便存在多种关于法家内涵的说法,但是万变不离其宗。法家之所为“法家”,在于“法”。“法治”是法家的基本特征,是判断法家之所以为法家的主要依据。 法家的“法”当作何意呢?学界对“法”有三种代表性解释:1.法律;2.制度、规则;3.法度。这三种内涵在法家文献中都能找到依据。但是,哪种内涵才能反映出法家的学派特征呢?首先,排除法度。儒家也讲法度,如《孟子·告子下》说:“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。” 法家,注曰:“法度之世臣。” 其次,应排除制度、规则。儒家主张的“礼”,即是一种制度、规则。阴阳家将阴阳、五行、天地、四时等结合起来,也建构出了一整套制度、规则。可见,“制度”“规则”“法度”均非法家特色。相对而言,“法律”比较能够反映出法家的学派特征。但是,如果将“法”解释为法律,未免语义偏狭。 “法”是指法令,即公布的成文的法律、政令。如韩非说:“法者,宪令著于官府,刑罚必于民心,赏存乎慎法,而罚加乎奸令者也。” 法、令于文献常常并称。如“商君教秦孝公以连什伍,设告坐之过,燔诗书而明法令” 。如果单称“法”,则往往可以涵盖“令”。如《商君书·更法》记载,秦孝公君臣讨论变法,结果“出《垦草令》” 。再如《商君书·定分》说:“吏民知法令者,皆问法官,故天下之吏民无不知法者。” 再如《史记·商君列传》说:“以卫鞅为左庶长,卒定变法之令。……令既具,未布,……以明不欺。卒下令。令行于民期年,……其后民莫敢议令。” 可见,“法”包含了法、令。在法家之“法”的诸多内涵中,法令是核心、关键。若要树立制度、规则、法度,归根结底,无不需要诉诸法令。这大概是韩非定义“法”,只采用法令之义的原因。 总之,以法令治国是法家的学派特征。凡主张以法令作为主要治国手段的思想家就是法家。那么,齐法家是指《管子》中的主张以法令作为主要治国手段的学术群体,他们的文章即是齐法家篇目。由于《管子》中齐法家群体均属无名,我们只好退而求其次,辨析主张以法令作为主要治国手段的齐法家篇目。 (三)《八观》《法禁》等十五篇为齐法家作品 大体而言,《管子》中的篇章可以分为以下四类:第一,典型法家篇目。将法令作为主要治国手段,体现了“法治”的基本原理。第二,非典型法家篇目。将法令作为主要治国手段,并吸收其他学派思想,形成一种介于两派之间的观点。第三,其他学派如道、儒、阴阳作品。或受法家影响,但法令并不是治国的主要手段。第四,没有明显的学派特征,难以归类。 研究“齐法家”当以典型法家篇目为主,非典型法家篇目为辅。判定这两类篇目的文献依据如下: 第一,典型法家作品。 (1)《八观》主张统治者通过“形势不得为非”“禁罚威严”“宪令著明”“赏庆信必”“教训习俗”,约束引导民众,最终达到“罪罚寡而民以治” 。 (2)《法禁》主张“法制不议”“刑杀毋赦”“爵禄毋假”,认为“三者藏于官则为法,施于国则成俗,其余不强而治矣”。如果循法成俗,国家便可以得到治理 。 (3)《重令》认为:“凡君国之重器,莫重于令。”又说:“明君察于治民之本,本莫要于令。”该文强调令不虚行,令行禁止 。 (4)《法法》认为:“法者,民之父母也”,“令者,人主之大宝也”。该文强调君主率先遵守法令,如“有道之君,行法修制,先民服也”,“禁胜于身,则令行于民矣” 。 (5)《任法》认为:“法者,天下之至道也,圣君之实用也。”主张法令贯彻君、臣、民:“君臣上下贵贱皆从法,此谓为大治。” (6)《明法》强调君主守法:“先王之治国也,不淫意于法之外,不为惠于法之内也。动无非法……”君主如果能守法,“以法治国,则举错(笔者注:通“措”)而已” 。 (7)《明法解》是对《明法》的阐释。该文认为:“法者,天下之程式也,万事之仪表也。” (8)《正世》认为:“为人君者,莫贵于胜。所谓胜者,法立令行之谓胜。”君主统治最重要的莫过于使法令确立,而法令之确立,赏罚之轻重,要在“随时而变,因俗而动” 。 (9)《治国》的主题是“先富后法”。该文认为:“凡治国之道,必先富民。”百姓富裕,则畏惧法令:“民富则安乡重家,安乡重家则敬上畏罪,敬上畏罪则易治也。”反之,民穷则容易违法犯禁 。 第二,非典型法家作品。 (1)《权修》,儒家与法家的中间过渡。该文主张治国以礼义教化与法令赏罚相结合:“明智礼足以教之。……然后申之以宪令,劝之以庆赏,振之以刑罚。” 荀子讲礼法并用,法是法度,而《权修》的法是法令,比荀子更接近法家。 (2)(3)《君臣上》和《君臣下》,法家与儒家的结合。该文主要探讨君、臣的职分,一方面主张“上有明法,而下有常事”,具体为“君据法而出令,有司奉命而行事,百姓顺上而成俗,著久而为常” ;另一方面又认为:“君臣上下之分素,则礼制立矣。” (4)《七法》,具有法家、兵家双重性质。该文讲治国和治军遵守七种法则。具体而言,治国以“常令”“官爵”“符籍”“刑法”为“国之四经”,治军讲“为兵之数”“选陈(笔者注:通“阵”)”等 。 (5)《正》,法家与道家的结合。《正》提出刑、政、法、德、道五个概念,前三个均是法家概念,以法令为核心;后两个概念本自道家,如德为“爱之生之,养之成之,利民不得,天下亲之”,道为“无德无怨,无好无恶,万物崇一,阴阳同度” 。 (6)《禁藏》,法家与阴阳家的结合。该文一方面认为:“法者,天下之仪也,所以决疑而明是非也,百姓所悬命也。”主张“法令为维纲”;另一方面主张施政顺应四时:“春仁,夏忠,秋急,冬闭,顺天之时,约地之宜,忠人之和。” 此外,《管子》中有些篇章,被部分学者划入法家,实际上只是包含了某些法家因素。如《心术上》上文已经辨析。再如《牧民》,该篇认为:“守国之度,在饰四维;……四维不张,国乃灭亡。” 治国主要靠礼、义、廉、耻。“法”竟然不在四维之中,那么何以为“法家”?该篇虽然提出“严刑罚”,但非主要治国手段。《牧民》更像是以道德礼教为本,吸收法家思想成分的儒家作品。 在厘清齐法家概念、篇目和重新审视晋法家的基础上,我们将齐法家与晋法家进行对比研究,可以审视齐法家相对于晋法家是否具备“温和”的特征。 三、齐法家的特征辨析 齐法家特征是与晋法家比较得出的。当今学界逐渐形成了齐法家温和而晋法家极端的认识,如齐法家有着“较为温和的面目”,晋法家“冷冰冰、阴森森” ;齐法家“中和”,晋法家“绝对” ;齐法家“均衡温和”,晋法家“偏狭激烈”等 。齐法家温和而晋法家极端,具体而言有以下三种代表性子特征:齐法家重视工商业而晋法家抑制工商业,齐法家重视礼而晋法家排斥礼,齐法家重视道德而晋法家不讲道德。 (一)齐法家重视工商业而晋法家抑制工商业? 学界多认为,齐法家重视工商业,而晋法家抑制工商业。如冯友兰认为:“齐法家和晋法家的一个主要的不同,……齐法家于重农之外,也照顾工、商业的生产。晋法家对于农业以外的生产,则加以限制,甚至排斥。” 杨玲认为,晋法家主张“抑工商”,而齐法家主张“兴工商”。 齐法家的工商业政策究竟如何,需要我们拿材料说话。笔者将上文断定的齐法家篇目中关于农业与工商业关系的论述全部摘出,罗列如下: (1)本资少而末用多者,侈国之俗也。 (2)悦商贩而不务本货,则民偷处而不事积聚。 (3)菽粟不足,末生不禁,民必有饥饿之色,而工以雕文刻镂相稚也,谓之逆。 (4)畜长树艺,务时殖谷,力农垦草,禁止末事者,民之经产也。 (5)农夫不失其时,百工不失其功,商无废利。 (6)凡为国之急者,必先禁末作文巧。末作文巧禁,则民无所游食。民无所游食,则必农。 (7)末产不禁则野不辟。 (8)上不好本事则末产不禁,末产不禁则民缓于时事而轻地利。 (9)百姓不安其居则轻民处而重民散,轻民处、重民散则地不辟。 以上文字中,除了(5)主张农、工、商各尽其事之外,其他表述都是主张发展“本”,抑制“末”,甚至“禁末”。 关于“禁末”,学界有一种解释,即认为《管子》的“末”不同于《商君书》《韩非子》的“末”。前者的“末”是指奢侈品生产,而后者的“末”是指工商业。如胡家聪说:“秦法家‘禁末’的末业是指‘技艺之士’(手工业者)和‘商贾之士’(《商君书·算地》)。而齐法家‘饬末’或‘禁末’的末业却是指‘工事竞于刻镂,女事繁于文章’(《立政》)等等奢侈品的生产。” 杨玲认为:“‘末’在《管子》中就是一个确定而非游移的概念,即奢侈品的生产和消费。……晋法家抑制普遍意义上的工商业,而齐法家则仅抑制奢侈品的生产和消费。” 就本文以上所引,“末”大都应当作工商业理解。(6)的“末”只能理解为工商业。如果只禁奢侈品生产,并不会使“民无所游食”。难道只有奢侈品生产者才会“游食”?普通手工业者、贩夫走卒,仍可以游食。所以,此处“末”必是工商业无疑。(4)(7)(8)将“末”与农业生产对立起来,应该将“末”解释为工商业为宜。(2)说“悦商贩而不务本货”,这里的“商贩”应是指普通商贩,而不应理解为奢侈品贩卖者,那么与(2)同篇的(1),“本资少而末用多”应该理解为农产品少,而工商业产品多。此外,(9)中“轻民”与“重民”对立。重民开垦土地,自然是农民,那么轻民就应是工商业者。 只有(3)的“末”可以解释为奢侈品生产,但是也可以将“雕文刻镂”理解成一种修辞,即指代工商业。如果一定将此处“末”理解为奢侈品生产,那么晋法家的“末”,也可以理解为奢侈品生产。如《韩非子·诡使》:“仓廪之所以实者,耕农之本务也;而綦组锦绣刻画为末作者富。” 如果(3)“雕文刻镂”可以等于“末生”,那么《诡使》“綦组锦绣刻画”则可以等于“末作”。既然《诡使》和(3)表达方式基本相同,为何要对齐法家、晋法家的“末”作不同解释呢? 事实上,《管子》中的工商业政策可分为两大派:一是重商派,主张积极发展工商业,以《乘马》《小匡》《问》《侈靡》《轻重甲》等篇为代表;一是抑商派,主张抑制包括奢侈品生产在内的工商业,以齐法家诸篇为代表。 需要指出的是,晋法家也不是一味地压制工商业。晋法家承认工商业存在的必要性。如《商君书·弱民》说:“农商官三者,国之常官也。农辟地,商致物,官治民。” 《韩非子·难二》说:“利商市关梁之行,能以所有致所无,客商归之,外货留之,俭于财用,……则入多。” 问题的关键在于,工商业发展不能妨碍农业生产。可以说,齐法家、晋法家的工商业政策是基本相同的:在承认工商业的基础上,限制工商业发展,限制奢侈品生产。可见下表: 齐法家、晋法家的工商业政策

(二)齐法家重视礼而晋法家排斥礼? 学界多认为,齐法家重视礼而晋法家排斥礼。如张岱年认为,齐法家“兼重礼与法”,而晋法家“片面强调法制” 。胡家聪认为:“齐法家主张厉行法制与礼义教化并举,……商鞅派法家反对并排斥儒家,治国不用礼义教化,只强调严刑厉法。” 梁涛认为:“齐法家在强调法治的同时,也重视礼治建设;……以商鞅为代表的秦晋法家则突出法治,反对礼治,视礼义为祸害国家的六虱之一。” 齐法家的确重视礼。如《任法》说:“所谓仁义礼乐者,皆出于法。” 《法禁》说:“诡俗异礼,……圣王之禁也。” 《法法》说:“国毋怪严,毋杂俗,毋异礼。”

晋法家是否排斥礼?恐怕并非如此。

第一,商鞅礼法并举,强调“变法”“更礼”。商鞅曾与主张“法古”“循礼”的甘龙、杜挚展开辩论。商鞅说:“法者,所以爱民也;礼者,所以便事也。是以圣人苟可以强国,不法其故;苟可以利民,不循其礼。”又说:“知者作法,而愚者制焉;贤者更礼,而不肖者拘焉。”他强调礼、法因时而变:“礼法以时而定,制令各顺其宜。” 《商君书》一些篇章的确有反对“礼”的言论。如《商君书·去强》:“国有礼、有乐、有《诗》、有《书》、有善、有修、有孝、有弟、有廉、有辩,国有十者,上无使战,必削至亡。” 《商君书·靲令》:“六虱:曰礼乐,曰《诗》《书》,曰修善,曰孝弟,曰诚信,曰贞廉,曰仁义,曰非兵,曰羞战。” 《商君书·说民》:“辩慧,乱之赞也。礼乐,淫佚之征也。慈仁,过之母也。任举(笔者注:通“誉”),奸之鼠也。” 这些篇章所反对之“礼”,都有特定语境,应是儒家推崇的先王礼乐之礼。商鞅学派主张“更礼”,反对儒家“循礼”,不等于他们反对一切礼。

第二,韩非认为,“礼”关系到国家的生死存亡。《韩非子·十过》列举了国君的十种引发亡国的行为。其中“三曰行僻自用,无礼诸侯,则亡身之至也”,“十曰国小无礼,不用谏臣,则绝世之势也” 。《韩非子·亡征》再次强调了“礼”的重要性:“无礼而侮大邻,贪愎而拙交者,可亡也。……简侮大臣,无礼父兄,劳苦百姓,杀戮不辜者,可亡也。” 在韩非看来,无论是外交,还是治国,君主都必须守礼,否则会有亡国之祸。因而,晋法家不但不反对礼,反而重视礼。

第三,“礼”有亲亲、尊尊的性质,晋法家重视礼之“尊尊”。韩非讲了一个故事,说子路用自己的俸粮做粥,招待服役民众,被孔子制止。孔子说:“夫礼,天子爱天下,诸侯爱境内,大夫爱官职,士爱其家,过其所爱曰侵。今鲁君有民,而子擅爱之,是子侵也,不亦诬乎!” 韩非借此故事,阐发了他对礼的理解——尊君,维护等级秩序。类似表述还有“不失人臣之礼,不败君臣之位” ,“礼施异等” 等。《商君书·算地》也说:“今夫盗贼上犯君上之所禁,而下失臣子之礼。” 这些均取礼的尊尊之义。从根本上讲,“礼”之尊尊,与法家尊君不谋而合。所以,晋法家重视“礼”,具有思想上的必然性。

既然齐法家、晋法家都重视礼,那么强调齐法家具有重礼特征,也就没有多大意义了。

(三)齐法家重视道德而晋法家不讲道德?

还有学者认为,齐法家重视道德而晋法家不讲道德。如张岱年认为:“齐国推崇管仲的法家有其自己的思想特点:一方面强调法制,另一方面又肯定道德教化的重要性,……商、韩法家的特点是:排斥道德教化,不认识文化的重要性,片面强调法制。” 萧公权说:“管子之法治又与商韩有异。商韩主任法而弃一切仁德礼义之教化,管子则犹欲藉礼教以行法。” 王仲修认为,齐法家和晋法家有“重德”与“重力”的差异,晋法家任力不任德 。

齐法家在主张法治的前提下,确实重视道德。如《法禁》说:“圣王之身,治世之时,德行必有所是,道义必有所明。” 按照该文主题,“法禁”正是德行的标准、道义的准则。再如《八观》主张禁罚威严,“使民毋由接于淫非之地,是以民之道正行善也若性然” 。

晋法家不讲道德的说法,由来久矣。董仲舒说:“至秦则不然。师申商之法,行韩非之说,憎帝王之道,以贪狼为俗,非有文德以教训于(天)下也。” “文德”又见于《论语·季氏》“远人不服,则修文德以来之” ,注曰:“有不服,则修德以来之。” 文德即道德。董仲舒之说,可谓晋法家不讲道德的原始版本。近代以来,不少学者沿袭其说,视晋法家特别是韩非为“非道德主义”。如郭沫若认为,韩非“毁坏一切伦理价值” 。朱贻庭、赵修义认为,韩非“只认法,不要德” 。杨阳认为:“商鞅与韩非都是非道德主义者,但韩非是更彻底的非道德主义者。” 李友广认为,以韩非为代表的晋法家对人性持极端怀疑态度,夸大了道德在政治中的负面作用,最终走向了试图将道德排除出政治的境地 。

晋法家真的不讲道德吗?我们知道,商鞅有“徙木立信”的故事,强调统治者一定要对民众讲诚信,这难道不是一个很好的反证吗?韩非有些论述看似不讲道德,其实情况复杂。比如韩非有一篇文章《忠孝》,批评儒家宣扬尧、舜、汤、武之道为不忠不孝,接着宣扬法家的忠孝观念。由此可见,晋法家未必不讲道德。

有学者指出,商鞅、韩非不是“非道德主义”。如钱逊认为,韩非批评儒家的仁义,“与其说是反映了他根本否定道德的作用,毋宁说正是反映了他对道德问题的重视”,韩非主张道德要与法治相适应,变革了公、私、忠、孝等道德观念 。冯国超认为,韩非否定德治而不等于否定道德,而是以法治确立人们的道德行为 。任健峰、袁刚认为,商鞅、韩非反对儒家基于伦理的道德,将“政治”从儒家的“伦理道德”中分离出来,构建了超越人伦的、更高层次的政治道德 。宋洪兵的《循法成德》是近年来研究晋法家道德观的代表作。他指出,孔孟重视道德意愿、私人道德和个人高尚道德,而韩非重视道德行为、公共道德和社会整体道德。他将韩非的成德思想称为“循法成德”:通过法治树立正当规则的权威,打击例外规则,移风易俗,提高社会整体道德水平 。以上学者对晋法家道德观的论述颇为详尽,笔者不再赘述。

综上所述,学界建构的齐法家、晋法家的三个重要学术特征——齐法家重视工商业而晋法家抑制工商业,齐法家重视礼而晋法家排斥礼,齐法家重视道德而晋法家不讲道德,均难以成立。那么,齐法家“中和”而晋法家“绝对”,齐法家“温和”而晋法家“冷冰冰”,也就颇值得怀疑了。

四、余论

在思想史研究中,“学派”是一个经常用到的概念。虽然学界对“学派”理解不同,但是“从东西方通约的视角看,师承和宗旨是最常使用的称呼学术派别的方法” 。一种是因师承不同而导致观点不同,进而形成派别,代表如儒家、墨家;另一种是因学说宗旨不同而形成的派别,代表如法家、道家、阴阳家等。两种理解虽有狭、广之别,但具备学术特征差异是其共通之处,而“温和”“极端”正是学界将法家分为齐法家、晋法家两大派的依据。

长期以来,“极端”几乎成了学界对晋法家的刻板印象。商鞅“天资刻薄” ,韩非“惨礉少恩” ,晋法家几乎成了残暴、专制的代名词。一些齐法家研究者似乎也“恶居下流”,认为齐法家温和、理性,试图与晋法家划清界限。有学者甚至拿《管子》中的温和内容与晋法家中的极端内容对比,而忽视了两方面内容:一是晋法家中的温和内容,如上文提到的晋法家承认工商业、重视礼制、重视道德的材料。二是齐法家中的严厉内容,如上文提到的齐法家主张抑制工商业,再如《法禁》主张严禁私学议论法令:“非上以为名,常反上之法制,以成群于国者,圣王之禁也。”严厉控制臣民言行:“行僻而坚,言诡而辩,术非而博,顺恶而泽者,圣王之禁也。” 这些和晋法家如出一辙。

事实上,齐法家未必比晋法家更加温和,晋法家也未必比齐法家更加极端。齐法家和晋法家在思想上共同的地方远远多于差异的地方,可谓大同小异。就现有研究而言,齐法家、晋法家尚不具备构成法家的两个子学派的充分条件。诚然,齐法家、晋法家会因为时代、地域不同,而存在一些思想差异,但是这种差异能否上升到学派特征的高度,还需要进一步探讨。

(贾坤鹏,河南大学历史文化学院副教授,法家研究会副秘书长;文章来源:微信公众号“法家研究会”20240331,原文见《文史哲》2024年第2期。) |