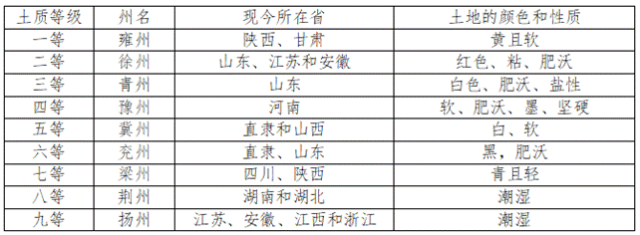

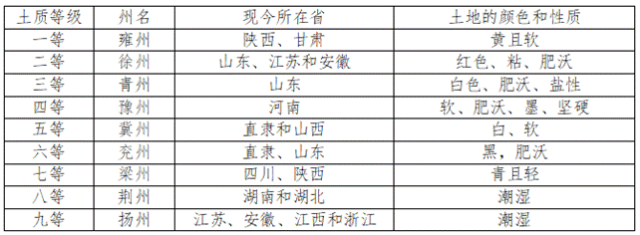

(一)数量有限 因为土地是有助于生产的自然物的主要代表,我们将单独考察它。当我们研究土地问题时,面对的首要问题是,土地在数量上是有限的。《礼记·王制》上说: “方一里者,为田九百亩。方十里者,为方一里者百,为田九万亩。方百里者,为方十里者百,为田九十亿亩。方千里者,为方百里者百,为田九万亿亩。……凡四海之内,断长补短,方三千里,为田八十万亿一万亿亩。方百里者,为田九十亿亩,山陵林麓川泽沟渎城郭宫室涂巷,三分去一,其余六十亿亩。”【1】 (二)质地多样 我们面对的第二个问题是土壤的质地是多样的,这在《尚书·禹贡》中阐述的最为清楚。禹在制服大洪水后,将中国分为九州,将土地分为九等。为了阅读方便我们可以将之缩列成表如下:

该表以州作为一个整体单位说明了土地在颜色和性质上的不同,并将之分为九等。这样区分确是十分宽泛和粗糙,但它说明对土壤质地的比较研究在很早的时代就开始了。 《周礼》也将土地分为九等,但与《尚书·禹贡》不同:后者将州作为整体进行比较,而前者只对土地本身的质量进行区分。按照《周礼》,土地的质量按其抚养人口的能力来度量。它只特别地说明了中等级土地的质量标准:以规定数量(一百亩)为单位,其中质量较优的能养活七口之家,质量一般的能养活六口之家,较差的能养活五口之家。这些是中等级土地中的三类。按照郑玄的注,这一论述意味着土地有九个等级,但只以中等级土地为例作了说明。高等级的土地能分别养活八人、九人或十人;低等级的土地只养活二、三、四人。总之,首先将土地粗分为三等,再细分为九等,全部按其养活的人数来确定。 (三)地域的区分 土地的不同不仅由于其质量,还在于它们所在的方位。按照儒家的理论,国家的首都应居于中心地位,以此为中心点,全国的土地分为五个区域。城邑之外是郊,郊之外是野,野之外是林,林之外是坰。这五个名称只是标志它们不同所在的地域区分。这五个区域的宽度相等,它们只是依国家的大小不同而不同。事实上,位置的不同是以中心城市为基准来衡量的。简单地说,只有三类,即城、郊和野,后者包括了林和坰。 (四)田地划分的形式 关于土地的划分,我们必须研究井田制。这一制度是如此重要,我们将在另一章单独讨论,这里我们只考察井田的形式。 中国古代的土地被划为井字形。因为田地的形状像“井”字,所以被称为井田。一个井形有九块方田,每块方田一百亩,称为一“夫”;一井总共九百亩。这一制度始于黄帝治下,禹将其普遍建立了起来,由周公最后完善其细节。 一方田的一百亩有一万步。按照古代的度量标准,六尺是一步,一百步是一亩。因此,一亩是六尺宽、六百尺长。《诗经》上说:“禾易长亩。”【2】两亩之间有一小沟(畎),如果有一百亩,就有一百条小沟;田亩高,而小沟低。因为犁头宽五寸,两个人用两个犁叫一耦,因此一耦耕一尺宽、一尺深,这也是小沟的尺寸。在耕田时,农民首先用犁将野草翻过来埋在泥土下面,然后筑成行,如田亩和小沟。这是一方田的布局,而小沟的尺寸是所有水道尺度的依据。 井田制中水渠十分重要,因为它们确定了田地的边界,并有防洪的作用。这一水道系统是由禹开创的。他治理了天然的水道后就致力于田间的人工水渠。 井田制在周代达到了顶峰,完成了水渠系统。按照《周礼·冬官考工记第六》,匠人负责沟渠,并为不同的水道制定了如下标准:一夫(即一百亩地)里面,两亩之间的小沟(畎)深、宽各一尺,所以一夫有一百条小沟。在田头,即一夫外边的大沟(遂)深、宽各两尺,三夫共有一遂。包括九夫的一井外边的沟渠(沟)宽、深各四尺,十井共有一条这样的沟。方十里组成一“成”,包括一百井,一成外边更大的沟渠(洫)宽、深各八尺,十成仅有一洫。一百平方里是一“同”,包括一万井,一同外边的沟渠(浍)最大,深、宽各十六尺;浍的长度不确定,它的水流直通自然河道。“同”完成了整个井田系统,它有五级沟渠:一尺的畎、二尺的遂、四尺的沟、八尺的洫、十六尺的浍。这是一般的规定,但必须按地理形势加以调整。 沿着所有的水道,除了一尺的畎以外,旁边都有不同宽度的路。两尺水道旁的路足以行牛马,四尺水道旁足以行大车(车轨宽六尺),八尺水道旁足以行一辆战车(车轨宽八尺),十六尺水道旁行两辆战车,天然河道或人工运河边上能行三辆战车。这些水道和道路规范着井田的形貌架构。 按《诗经》所载,亩有两种:“南亩”和“东亩”;南亩的亩和小沟都是东西向的,东亩是南北向的。因为从北往南看,田亩是向南开辟,所以称为南亩;从西往东看,田亩是向东开辟,所以称之为东亩。东亩或南亩是依据河流的方向来决定的。由于中国的河流大多是从西向东流,所以大部分土地成为东亩。因为如果河流是东西向的,那么最大的沟渠(浍)就应是南北向的,然后下一级的沟渠又是东西向的,再下一级的四尺沟渠又成了南北向的,两尺的遂则是东西向的,那么最小的畎则又是南北向的了,因此,相关的田亩都向东开辟。南亩的情况则反之。中国的河流也有向南或向北流的,所以也有南亩。无论是东亩或南亩,都是按照土地的天然情势安排的。 注释: 【1】《礼记·王制第五》,意为:一里见方的土地,折合为田地是九百亩。十里见方的土地,有一百个一里见方,折合为田地是九万亩。百里见方的土地,有一百个十里见方,折合为田地是九百万亩,千里见方的土地,有一百个百里见方,折合为田地是九亿亩……这样,四海之内,截长补短,大约就是三千里见方,折合成田地就是八十一亿亩。百里见方的土地,折合为田地本应是九百万亩,但因其中有山脉、森林、河流湖泊、沟渠水道、城郭宫室、道路,要占去三分之一,所以只剩下农田六百万亩。 【2】《诗经·小雅·甫田》 (节选自陈焕章《孔门理财学:孔子及其学派的经济思想》,翟玉忠译,陆寿筠校;中央编译出版社2009年出版)

|