赵汀阳博士《惠此中国》书影

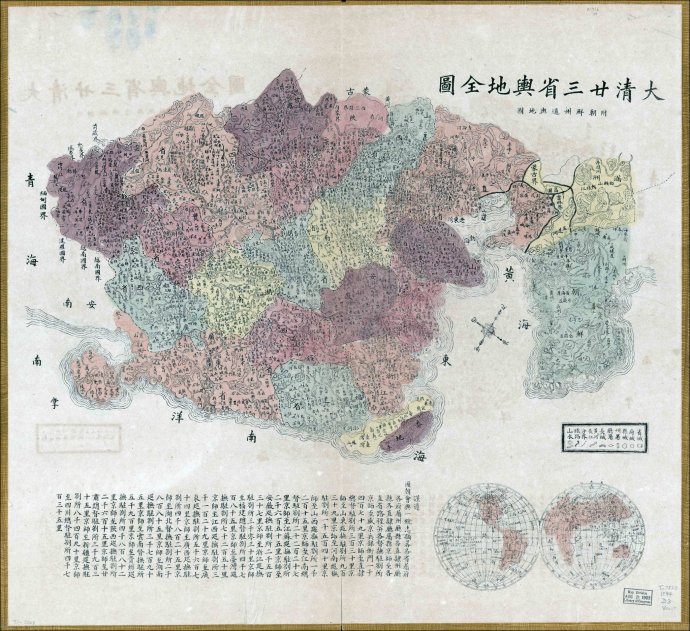

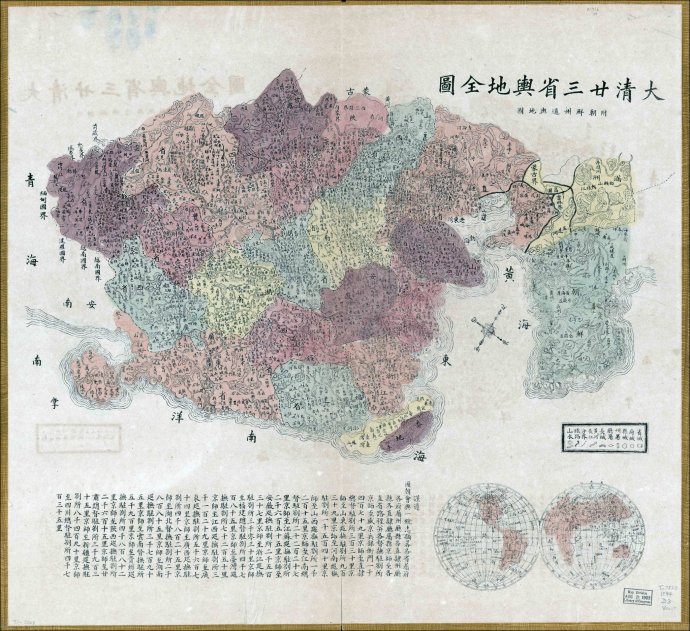

周成王宣告建新都城:“余其宅兹中国(把家安在中国)。”这个“中国”就在洛阳。随后中国的概念由宗主国的首都扩大为整个宗主国(王畿),继而大概在春秋时期,中国已用于指称中原地区,周朝天下体系里有着宗亲关系和礼乐文化的众多诸侯国都在中国范围之内,包括今日黄河流域的河南、陕西、山西、山东、河北,以区别于南方和漠北的蛮夷文化地区。这意味着中国在地理意义之外又附加了文化意义。当长江流域的蛮夷诸侯(荆、楚、吴、越等国)的文化与中原变得更相似,且有实力卷入中原争霸,中国概念就进一步扩大到长江流域。同样,随着更多地区卷入到逐鹿中原的博弈游戏中,中国的概念也随之不断扩大,曾经扩大到比今天的中国大得多的地域。极致广域是元朝之地,西越葱岭,东临日本海,北纳西伯利亚,南至南海;其次的广域,也是长期稳定的疆域,是清朝之地,同样西越葱岭,东临日本海,南至南海,北有蒙古和小部分西伯利亚。中国概念的内涵稳定不变,而其外延规模取决于天下逐鹿的旋涡效果,也就是说,中国的规模取决于逐鹿游戏卷入了多少参与者。

逐鹿旋涡的卷入效应也使中国拥有多样综合的文化。中国综合文化的形成方式,称之为“化”。“化”是形成“和”与“合”的效果的变易方式,然而“化”不是一方的单方改变而总是多方互化,因此,“化”区别于宗教的“皈依”(converting),而是多种文化对一种共同存在秩序的合力重构。也许最接近“化”的变易形式是基因变异或基因重组,更为直观的比喻则可说是联姻。在这个意义上也许可以说,善化的中国概念具有某种“生物性”,或借用塔勒布的概念,则具有拒绝固守原状而善于变异的“反脆弱性”(antifragile)[1]。“化”成的综合文化成为一种成分丰富的共享文化,其中各种文化已经无痕相合,难寻其原貌,比如中国语言的通用正音就几经多部族语音参与下不断演化(北方部族的参与为主),至今已经没有一个地方的语音完全属于古中国的“雅”音,而今天的普通话语音多含满族语音。其他方面的情况也类似[2]。中国的善化能力显然与天下的无外信念有关。唯有天下无外的原则能够合理解释开放的文化基因互化,这正是天下基因在中国概念里的持续功效之一。 在多族群多文化的互化过程中,中原文化一直是互化的主要资源,这是一个自然而然的事实。如前所论,中原文化拥有更为成熟和全面的制度建构和知识生产系统,因此是一个在政治和社会管理上具有最大功效的现成的文化资源,也就自然成为每个主政中原的族群的理性选择。尽管进入中原的游牧族群通常部分保有原本的文化(北魏孝文帝的全盘汉化运动是个极端例外),但由于缺乏中原业已高度成熟的知识生产系统和社会管理制度(大量而全面的文献图书、教育系统、学术系统和官僚管理系统),于是几乎都理性地选择接受中原现成的高度发达的文化资源,进而很快就成为中原文化的分享者、拥有者和推进者,也就是说,进入中原的游牧族群皆为中国文化的共同创造者而不仅仅是接受者。比如,被认为是中国文化的一大发明的科举制实为鲜卑血统的隋文帝一朝所创,且由同样是鲜卑血统的唐太宗加以完善。入主中原的游牧王朝推进儒学的积极性不亚于汉人王朝,游牧王朝给予孔子的封号至少与汉人王朝的封号平级,汉朝追封孔子为公爵,唐朝追封为王,明朝追封为先师(精神领袖),与之相较,西夏(党项藏族)追封孔子为皇帝(最高封号),元朝(蒙古族)追封为王,清朝(满族)追封为先师。另一个意味深长的事例是,元朝首次把程朱理学定为科举考试的标准答案,而产生程朱理学的宋朝自身却未曾给予程朱理学如此地位。[3]又据徐萍芳的研究,忽必烈所建之元大都(刘秉忠设计)是中国历史上最接近《周礼》理想的都城,即按照“九经九纬,前朝后市,左祖右社”原则而建造的都城,即使汉唐时都城的规划也远不及元大都如此严格地符合《周礼》的规制。[4]可见,文化原产地并不能独占其文化解释权,一种文化一旦被分享就成为共同资源。众多族群分享中原文化的现象类似于欧洲各国分享来自希腊、罗马和耶路撒冷的文化。

互化乃是不争的历史事实,谁主导互化,却是关涉谁代表中国正统的敏感问题,但这个问题的敏感性实为历史语境所造成。在多数情况下,逐鹿旋涡不断卷入的大多数竞争者都化为中国人,竞争者的原住地也因为卷入逐鹿中原的旋涡而合入中国,匈奴、鲜卑、拓跋、突厥、西羌、契丹、女真(满洲)、蒙古、满洲等等,尽皆如此。宋朝之前,进入中原的北方竞争者的胜利都比较短暂,而在宋朝时期却形成了长达300年的南北分治格局:辽(契丹)占据北部中国,地域大过宋,西夏(藏族)占据西北,北宋占据中原和南方,而当金(女真[满洲])取代了辽,把领地扩大到淮河一带,占有了中国的大半部分,尤其尽纳了作为“天下之中”的古中原。于是,谁更有理由代表中国“正统”就成为问题了。 元、清二朝在正统性上比较值得分析的疑点是,元、清二朝的皇帝都保留或兼有大汗身份,这一点往往被用来说明元清二朝不属于中国传承线索中的王朝,而是征服了中国的外国。关于双重身份的疑点,当代人不应当妄猜古人之心,只能寻找历史当事人在理性行为上最合理的解释。以当代理论去逆向建构古代事实,符合历史真实的概率恐怕不高,而以符合古人最大利益的理性理由去推测古人的选择,或者说,以追求最大利益的人类常理去推测古人的行为,则可能更接近历史真实,毕竟人性和理性在历史中的变化微不足道,几乎是人类行为的“常数”。那么,按照“最大利益”(以政治利益和经济利益为主)去推想,摆脱中国正统王朝线索而把自身定位为入侵者而建立所谓的“征服王朝”,这样的身份选择恐怕不利于元朝或清朝对整体中国的统治,因此不符合元朝或清朝之最大利益,显然不可能是元或清自身的理性选择,而是现代人替古代人发挥的想象[5]。何况中国本来就是多文化多族群合力建构而成的作品,几乎一半的中国历史是由北方族群所主导的(如果如实承认隋唐是北方族群统治,则超过一半的中国历史实为北方族群所主导),显然不能把一半中国历史排除出中国。如以汉人观点自认正统而将北方族群视为非正统,以逻辑同理言之,北方族群也可持相反观点。 元帝与清帝身兼双重统治身份,其理性上的理由应是需要得到两种传统的一致支持,以便控制生活与生产方式都不同的两大区域,这几乎是自然而然的最优理性选择。何况元与清皇帝身兼天子与可汗之位也并非制度首创,实为唐朝开创的传统。唐太宗威及四海,广有四土,因此身兼天子与天可汗双重身份。与唐朝的想象类似,元朝和清朝都认为自己完成了前所未有的大一统伟业,并没有把所辖之地分开看作是两个国家,而是一国两制(实则多制),因为中原传统的天命观和大一统概念对于元朝或清朝而言都是最有利的政治神学叙事,而只有成为大一统中国的合法传承之主,才能有效征用最大资源、最大权力和最大利益。既然加入中国正统线索最大程度地符合元朝或清朝的最大利益,就很难想象元朝或清朝会拒绝对自身如此有利的政治资源和历史叙事。清朝对此具有非常清楚的自觉意识,例如,在与明朝逐鹿中原之前,努尔哈赤在写给明朝万历帝的信中就征用天下概念论证了满族主政中原的合法性:“天地之间,上自人类下至昆虫,天生天养之也,是你南朝之养之乎?……普养万物之天至公无私,不以南朝为大国容情。……天命归之,遂有天下。”[6]后来雍正帝在《大义觉迷录》中所论也是同样道理。 总之,中国的概念始终是多族群多文化的互化与共同建构的结果,既不是全盘汉化的同化,也不是不同文化之间的互相拒斥与分隔,而是基因重组的再创造。在混合而成的中国文化中,以汉字为载体的精神世界更为丰富深厚,因此中原文化的基因始终起着主导作用,这也是事实。即使北方族群(特别是蒙古族和满族)入主中原,中原文化仍然是文化互化的主要资源,根本原因就是前面所述:嵌入中国的历史线索正是入主中原的北方族群的最大利益之所在,因此势在必然。无论元朝还是清朝,其政治合法性都在中国思想中能够被解释,至少在周朝传统里能够被解释,也就是说,作为内含天下结构的国家,古代中国汇万民于一体既不是理论难题,也不是实践难题。 直到清末,中国才真正遇到了难以自圆其说的身份难题:不仅中国在地理上并非天下之中心,在政治权力上也不是天下中心,甚至在知识生产上也并非天下中心。如果逻辑一致地根据天下概念去理解世界,清末以来的中国不再是天下概念里的那个“中国”,而只是一方“诸侯”。同时,古代中国的自身叙事也遭到外部世界的质疑,来自他者的叙事也带来了属于另一个世界的逻辑,也因此产生了语境错位的解释和跨文化理解的困难。 (作者为中国社会科学院哲学研究所研究员)

[1] Nassim Nicholas Taleb : Antifragile : Things that gain from disorder. Random House, NK, 2012, p. 3. (纳西姆·尼古拉斯·塔勒布:《反脆弱》,中译本2014年由中信出版社出版。——编者注) [2] 比如说,今日所谓“传统服装”实为满族风格的服装;多种“传统乐器”实为西域传入;每个族群的代表性歌曲也成为各族共享的经典“名曲”;饮食更是东西南北大综合,如此等等。 [3] 姚大力:《蒙元制度与政治文化》,北京:北京大学出版社,2011年版,270页。 [4] 徐萍芳:《中国城市考古学论集》,上海:上海古籍出版社,2015年版,81页。 [5] 西方史学常用“征服王朝”(Dynasties of Conquest)的概念描述蛮族攻占文明地区而建立的王朝。魏特夫(Karl.A.Wittfogel)进而用“征服王朝”的概念来描述中国北方族群攻入中原所建立的王朝(参见Karl. A. Wittfogel and Feng Chia-Sheng: History of the Chinese Society: Liao. Philadelphia: American Philosophical Society, 1949原版。据 Lancaster press, 1961年版,General introduction, p.3),并论证说,那些征服王朝并不是被汉化,而是与汉文化“互相适应”(acculturation。通常被翻译为“涵化”。这个译法不太明了,其实就是对新文化环境的适应),但仍然维持本民族的权威地位。魏特夫的推论大体正确,但前提有误,他以基于西方的民族国家观点来理解中国,故有此说。可问题是,中国本来就是多文化多族群共同建构而成,如果没有北方族群,就不可能形成中国,因此不能把参与建构中国的某些族群划归为外国。苏秉琦早就指出,早期中国是由来自东北辽西老哈河及大凌河流域的北方文化、来自黄河及汾河流域的中原文化、来自蒙古大青山的北方文化合力构成的,形成了一个Y字形的文化“根系”。参见苏秉琦:《苏秉琦文集·卷三》,北京:文物出版社,2009年版,47~54页。 [6] 《清入关前史料选辑1》,北京:中国人民大学出版社,1984年版,289~296页。

|