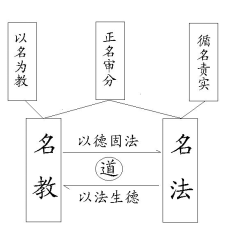

由于孔子在《论语·八佾篇第三》中曾说:“管氏而知礼,孰不知礼?”长期以来人们将黄老道家核心经典《管子》的名教思想忽视了。要知道,如同黄老之学集中国文化之大成一样,黄老之学也极大地发展了名教礼义之道。 理论上,《管子》将道、德、礼、义、法有机地统一了起来。首先,《管子·心术上第三十六》对五者作了定义:“虚无无形谓之道,化育万物谓之德,君臣父子人间之事谓之义,登降揖让、贵贱有等、亲疏之体谓之礼,简物小未一道、杀僇禁诛谓之法。”这段话是说,虚无无形叫作道,化育万物叫作德,摆正君臣父子间的关系叫作义,尊卑揖让、贵贱有别以及亲疏间的体统叫作礼,繁简、大小的事务都使之遵守统一规范,并规定杀戮禁诛等叫作法。 接着,《管子·心术上第三十六》指出了道、德、礼、义、法五者间复杂的辩证关系,上面说:“天之道,虚其无形。虚则不屈,无形则无所位牾,无所位牾,故遍流万物而不变。德者,道之舍。物得以生生,知得以职道之精。故德者得也。得也者,其谓所得以然也以。无为之谓道,舍之之谓德,故道之与德无间,故言之者不别也。间之理者,谓其所以舍也。义者,谓各处其宜也。礼者,因人之情,缘义之理,而为之节文者也。故礼者谓有理也。理也者,明分以谕义之意也。故礼出乎理,理出乎义,义因乎宜者也;法者所以同出,不得不然者也,故杀僇禁诛以一之也。故事督乎法,法出乎权,权出于道。” 在《管子》看来,名教之德治与名法之法治皆归于清静大道,是一对阴阳辩证关系,以法生德,以德固法。谈到礼乐与清静本性的关系,《管子·内业第四十九》中说:“凡人之生也,必以平正。所以失之,必以喜怒忧患。是故止怒莫若诗,去忧莫若乐,节乐莫若礼,守礼莫若敬,守敬莫若静。内静外敬,能反其性,性将大定。”谈到德法间的互系关系,《管子·任法第四十五》中说:“所谓仁义礼乐者,皆出于法。此先圣之所以一民者也。”《管子·权修第三》也说:“凡牧民者,使士无邪行,女无淫事。士无邪行,教也;女无淫事,训也。教训成俗而刑罚省,数也。” 礼、法皆为“一民”, “教训成俗而刑罚省”。为使上述名教与名法的关系表达得更清楚,图示如下:

在名教的具体内容上,《管子》强调礼、义、廉、耻“四维”的核心地位,指出“守国之度,在饰(通“饬”——笔者注)四维”,“四维不张,国乃灭亡”。《管子·牧民第一》谈到四维的社会意义时说:有礼,人们就不会超越规范;有义,就不会妄自求进;有廉,就不会掩饰过错;有耻,就不会趋从坏人。人们不越出规范,为君者的地位就安定;不妄自求进,人们就不巧谋欺诈;不掩饰过错,行为就自然端正;不趋从坏人,邪乱之事情就不会发生了。上面说:“国有四维,一维绝则倾,二维绝则危,三维绝则覆,四维绝则灭。倾可正也,危可安也,覆可起也,灭不可复错也。何谓四维?一曰礼,二曰义,三曰廉,四曰耻。礼不逾节,义不自进,廉不蔽恶,耻不从枉。故不逾节则上位安,不自进则民无巧诈,不蔽恶则行自全,不从枉则邪事不生。” 在《管子·五辅第十》中,作者将“德、义、礼、法、权”作为五各种治国措施放在一起,并指出“义有七体”、“礼有八经”。将礼与义的内容细化了。 什么叫义的七体呢?用孝悌慈惠奉养亲属,用恭敬忠信事奉君上,用公正友爱推行礼节,用端正克制避免犯罪,用节约省用防备饥荒,用敦厚朴实戒备祸乱,用和睦协调防止敌寇。这七方面是义的本体。人民必须知义然后才能中正,中正然后和睦团结,和睦团结才能生活安定,生活安定然后办事才有威信,有威信才可以战争胜利、防务巩固。所以说:义是不可不行的。文中说: 七体者何?曰:孝悌慈惠,以养亲戚;恭敬忠信,以事君上;中正比宜,以行礼节;整齐撙诎(撙诎,zǔn qū,节制、谦逊——笔者注),以辟刑僇;纤啬省用,以备饥馑;敦懞纯固,以备祸乱;和协辑睦,以备寇戎。凡此七者,义之体也。夫民必知义然后中正,中正然后和调,和调乃能处安,处安然后动威,动威乃可以战胜而守固。故曰:义不可不行也。 什么是礼八经呢?上与下都有礼仪,贵与贱都有本分,长与幼都守次序,贫与富都守法度。这八方面是礼的纲领。所以,上与下没有礼仪就要乱,贵与贱不守本分就要争,长与幼没有等次就要叛离,贫与富不依法度就失其节制。上下乱,贵贱争,长幼叛离,贫富失其节制,国家不陷于混乱是没有听说过的。 因此,圣明君主总是整顿这八个方面以教导人民。八方面各得其宜:作君主的就公正而不偏私,作臣子的就忠信而不结党,作父母的以教化行其慈惠,作子女以严谨行其孝悌,作兄长的以教诲实现宽厚,作人弟的以恭敬实现和顺,作丈夫的以专一实现敦厚,作人妻的以贞节进行劝勉。能这样,就可以做到下不叛上,臣不杀君,贱不越贵,少不欺长,疏不间亲,新不间旧,小不越大,放荡不破毁正义。这八项是礼的常规。所以,人必知礼然后才能恭敬,恭敬然后才能尊让,尊让然后才能做到少长贵贱不相逾越,少长贵贱不相逾越,祸乱就不会产生了。因此说:礼不能不重视。文中说: 所谓八经者何?曰:上下有义,贵贱有分,长幼有等,贫富有度。凡此八者,礼之经也。故上下无义则乱,贵贱无分则争,长幼无等则倍,贫富无度则失。上下乱,贵贱争,长幼倍,贫富失,而国不乱者,未之尝闻也。是故圣王饬此八礼以导其民。八者各得其义,则为人君者,中正而无私。为人臣者,忠信而不党。为人父者,慈惠以教。为人子者,孝悌以肃。为人兄者,宽裕以诲。为人弟者,比顺以敬。为人夫者,敦蒙以固。为人妻者,劝勉以贞。夫然,则下不倍上,臣不杀君,贱不踰贵,少不陵长,远不闲亲,新不闲旧,小不加大,淫不破义,凡此八者,礼之经也。夫人必知礼然后恭敬,恭敬然后尊让,尊让然后少长贵贱不相踰越,少长贵贱不相踰越,故乱不生而患不作,故曰礼不可不谨也。 在名教的推行上,《管子》强调防微杜渐,从“谨小礼、行小义、修小廉、饰(通“饬”,下文同——笔者注)小耻”开始,这特别值得今人学习——名教当从小孩抓起,从小事做起!《管子·权修第三》雄辩地论证说: 凡牧民者,欲民之正也。欲民之正,则微邪不可不禁也。微邪者,大邪之所生也。微邪不禁,而求大邪之无伤国,不可得也。凡牧民者,欲民之有礼也。欲民之有礼,则小礼不可不谨也。小礼不谨于国,而求百姓之行大礼,不可得也。凡牧民者,欲民之有义也。欲民之有义,则小义不可不行。小义不行于国,而求百姓之行大义,不可得也。凡牧民者,欲民之有廉也。欲民之有廉,则小廉不可不修也。小廉不修于国,而求百姓之行大廉,不可得也。凡牧民者,欲民之有耻也。欲民之有耻,则小耻不可不饰也,小耻不饰于国,而求百姓之行大耻,不可得也。凡牧民者,欲民之谨小礼、行小义、修小廉、饰小耻、禁微邪,此厉民之道也。民之谨小礼、行小义、修小廉、饰小耻、禁微邪,治之本也。 现实生活中我们很难将名教与名法截然分开,因为只有明确统一法规制度,是非清楚,赏罚分明,才能更有力地保证礼、义、廉、耻的施行。诚如《管子·法禁第十四》所说: 圣王之身,治世之时,德行必有所是,道义必有所明。故士莫敢诡俗异礼,以自见于国;莫敢布惠缓行,修上下之交,以私亲于民;莫敢超等逾官,渔利苏功(苏功,意为浮报功绩——笔者注),以取顺于君。圣王之治民也,进则使无由得其所利,退则使无由避其所害,必使反乎安其位,乐其群,务其职,荣其名,而后止矣。故逾其官而离其群者必使有害,不能其事而失其职者必使有耻。是故圣王之教民也,以仁错之,以耻使之,修其能致其所成而止。 就是说,圣王治世,讲德行必须立下正确标准,讲道义也必须有个明确准则。所以士人们不敢公开张扬怪异的风俗和反常的礼节,不敢布施小惠、缓行公法修好上下以收揽民心,不敢越级僭职、谋取功利以讨好于国君。圣王的治理人民,向上爬的总是要使他无法得利,推卸责任的总是要使他无法逃避惩罚。使人们回到安其职位、乐其同人、尽忠职守、珍惜名声的轨道上来才行!所以,对于超越职权而脱离同事的人,应当使之受损;对于不胜任失职的,必须使之受辱。因此,圣王教育人民,用仁爱来保护,用廉耻来驱使,提高他们的能力使其有所成就。 (选自《中国名学:中国古典逻辑体系及其时代意义》,该书可在京东、当当上买到;支持我们,欲购作者签名版请加微信:zhai20050718) |