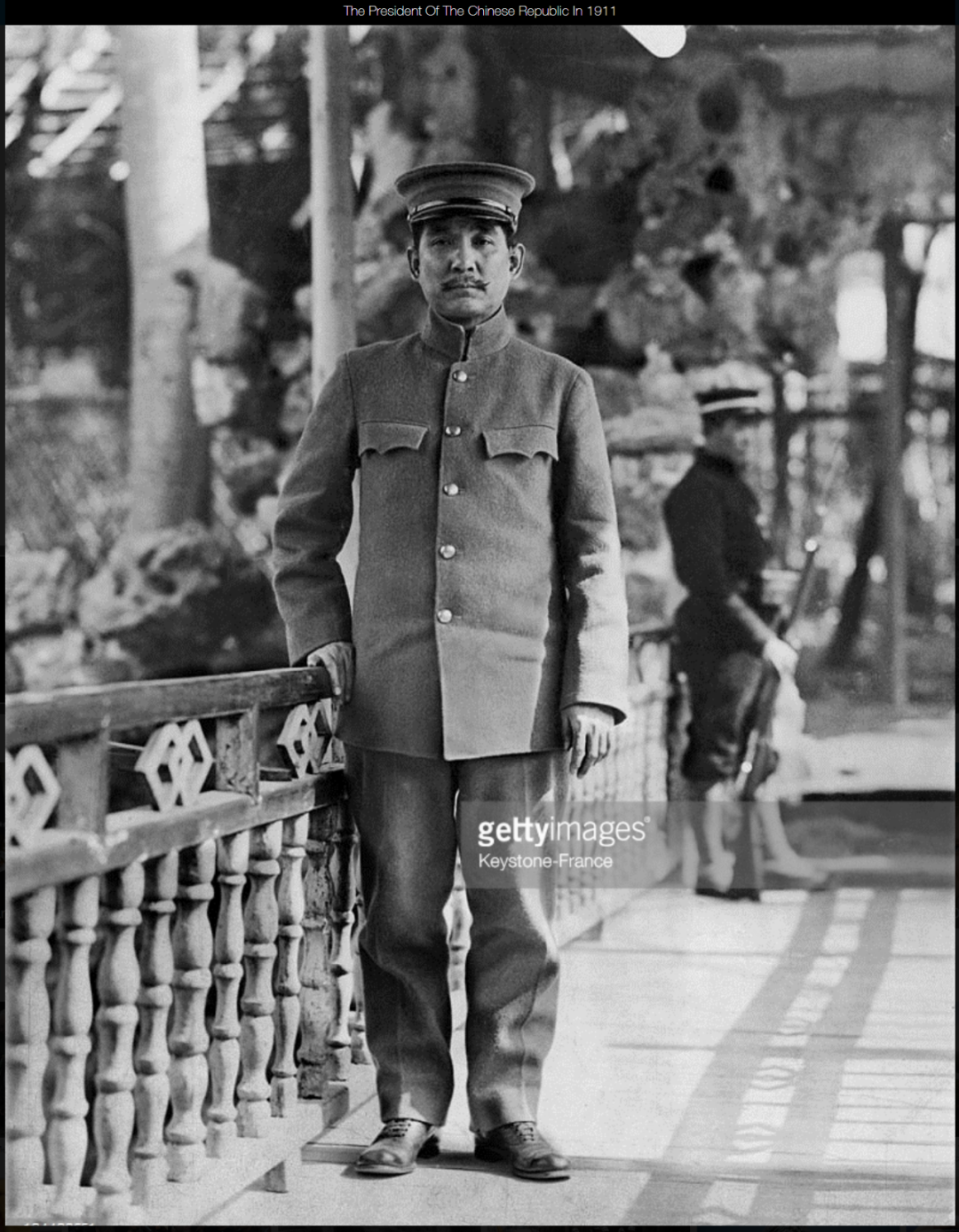

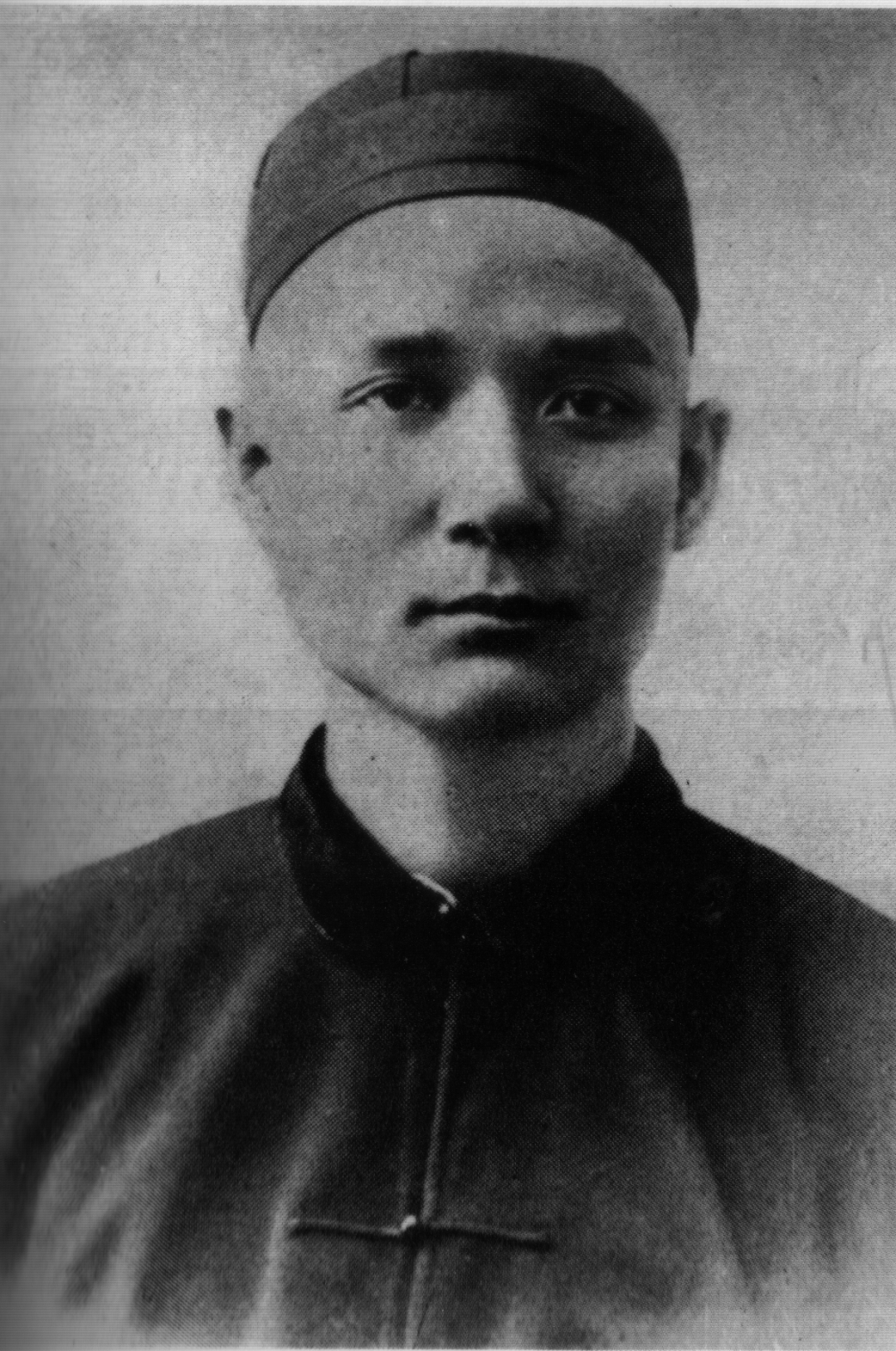

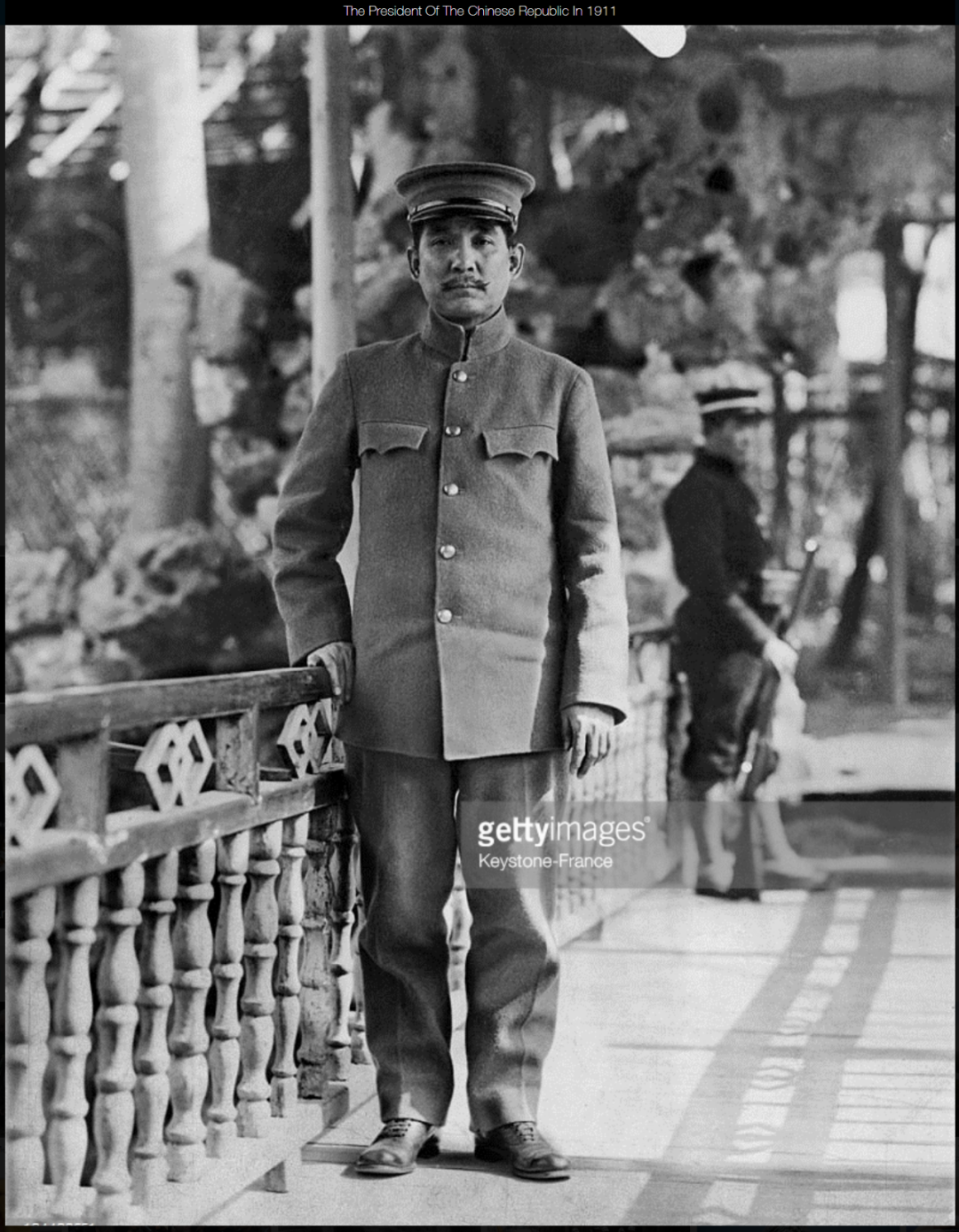

从一九二五到二零二五,在这种植青春之中国的日子里,孙中山先生已经离开我们整整一百周年。然而这漫长的百年就在昨天,就在眼前,是中国历史上最波澜壮阔、荡气回肠的百年。几代中国人把满腔热血化作生命的烈焰,让古老的中国浴火重生,终于撕破重重黑暗,照亮了开辟中华民族伟大复兴与建设中华民族现代文明的道路。

孙中山先生乃其中最伟大的先行者,在决定民族命运与文明路径的十字路口,毅然选择了民族民主革命,创建了民主共和国体,擘画着民族复兴之路。这是一场关乎文明转型的千秋巨变,中国历史上没有几场变革可与相提并论,至今我们依然走在这条伟大征程的延长线上。历经百年奋斗,愈发验证了孙中山先生思想财富的真理性价值,以事实证明我们都是孙中山先生革命事业的继承者,为中华儿女凝聚政治共识、坚定道路自信,提供了宝贵的民族精神财富。 在中华文明不绝如缕的时代,孙中先生提出“发扬吾固有之文化,且吸收世界之文化而光大之,以期与诸民族并驱于世界”,既坚守中华文化主体地位,又顺应世界发展潮流,既是中华民族伟大复兴的伟大理想,也是建设中华民族现代文明的必由之路。“周虽旧邦,其命维新”,今日中国创造了人类文明的新形态,走出一条不同于西方国家的现代化道路,孙中山先生留下的精神资产,愈发焕发青春的光泽。 一、国家整合:以党治国与天下一统。

在现代民主共和政体下,政党制度无疑具有基础性作用,孙中山先生深刻指出:“既改国体为共和,变政体为立宪,然而共和立宪之国,其政治中心势力,即不可不汇之于政党”。采用什么样的政党制度,关乎国家整合与政权运行的基本原则,对于国运兴衰具有关键作用,绝非抄作业那么简单。由于西方国家在现代化进程中具有先发优势,面对国家形态的现代转型,孙中山先生和许多同时代的人一样,也曾信奉多党竞争制,以为“且一国政党之兴,只宜两大对峙”,意在“或处于行政地位,或处于监督地位,总以国利民福为前提”。但问题在于,人类政治文明的发展不可能脱离文明的母体,总是按照历史内在的逻辑展开。英美国家的两党制,就是在各自君主立宪、建国大业中诞生,集中体现了不同社会的主要矛盾。 而中国自古是大一统的国家,创造了灿烂的政治文明,与西方国家走过了完全不同的政治发展道路。可以说中华民族的形成就是奠基于黄帝领导的统一运动,这个趋势历经古国、封建、郡县时代不断深化,依靠中央权威通过科举制科层制等制度创造,在统一政权的基础上实现政权开放,形成了中国特色的“民主选举”。在广土众民情况复杂的中国,从来没有多党竞争的土壤,只有造成政治分裂的残酷党争。在民国初年也曾出现了政党林立的局面,但多党制的憧憬随着刺杀宋教仁的枪声戛然而止,酝酿着此后更惨烈的国家悲剧。在艰苦卓绝的革命实践中,孙中山先生不断发展其政党理念,“更应以党为掌握掌权之中枢,盖惟有组织有权威之党,乃为革命的民众之本据,”率先提出“以党治国”的理念,产生了极为深远的历史影响。 政治制度没有飞来峰。历经长期国家整合,在新中国的诞生中,形成了中国共产党领导的多党合作制。习近平总书记指出:“党政军民学,东西南北中,党是领导一切的”。从中国土壤中生长出来的新型政党制度,在新的历史条件下维系着中国固有的大一统形态,“党的领导是中国特色社会主义最本质的特征”,有着深刻的社会历史原因,不能以西方历史经验解释中国的政治发展道路。在文化精神的深处,中华文化历来讲求“中和位育”的中庸之道,而非西方二元对立的思维。在政党领域,以合作超越竞争同样有其深刻的文化背景,通过多党合作、政治协商等制度创造,有利于汇聚民族复兴的伟力,而西方政党制度造成的政党恶斗、否决政治,乃中国社会难以承受之重。历史从未被终结,但制度创造一定要适合自己。 二、道路选择:基本国情与社会主义。 道路决定命运。对于一个国家而言,选择什么样的国家道路,不能也不可能脱离固有的国情与历史条件。早在民国初建,孙中山先生擘画未来中国的发展道路,即深入浅出的指出,虽然“社会主义之名词,发于十九世纪之初”,自西方舶来,“特此种主义,本我人类头脑中应具之思想”,代表了人类崇高的社会政治理想:“鄙人对于社会主义,实欢迎其利国福民之神圣,本社会之真理,集种种生产之物产,归为公有,而收其利”,目的是让全体国民无论男女老幼各得其所,实现社会公平正义的永恒理想。孙中山先生用通俗的语言解释道,“社会系对个人而言,社会主义亦系对待个人主义而言”,这种貌似简单的区别,深刻反映了不同民族的文化取向。

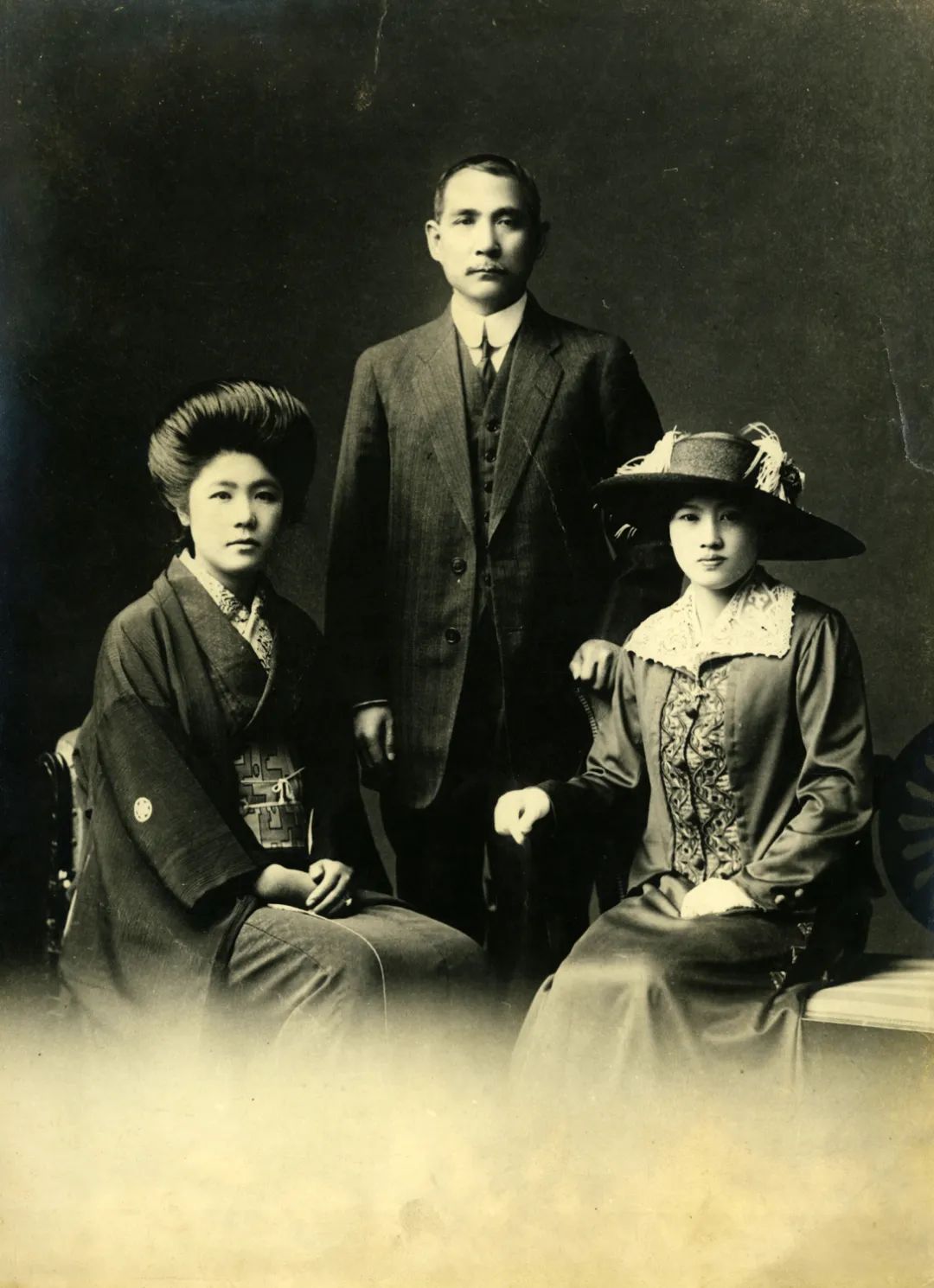

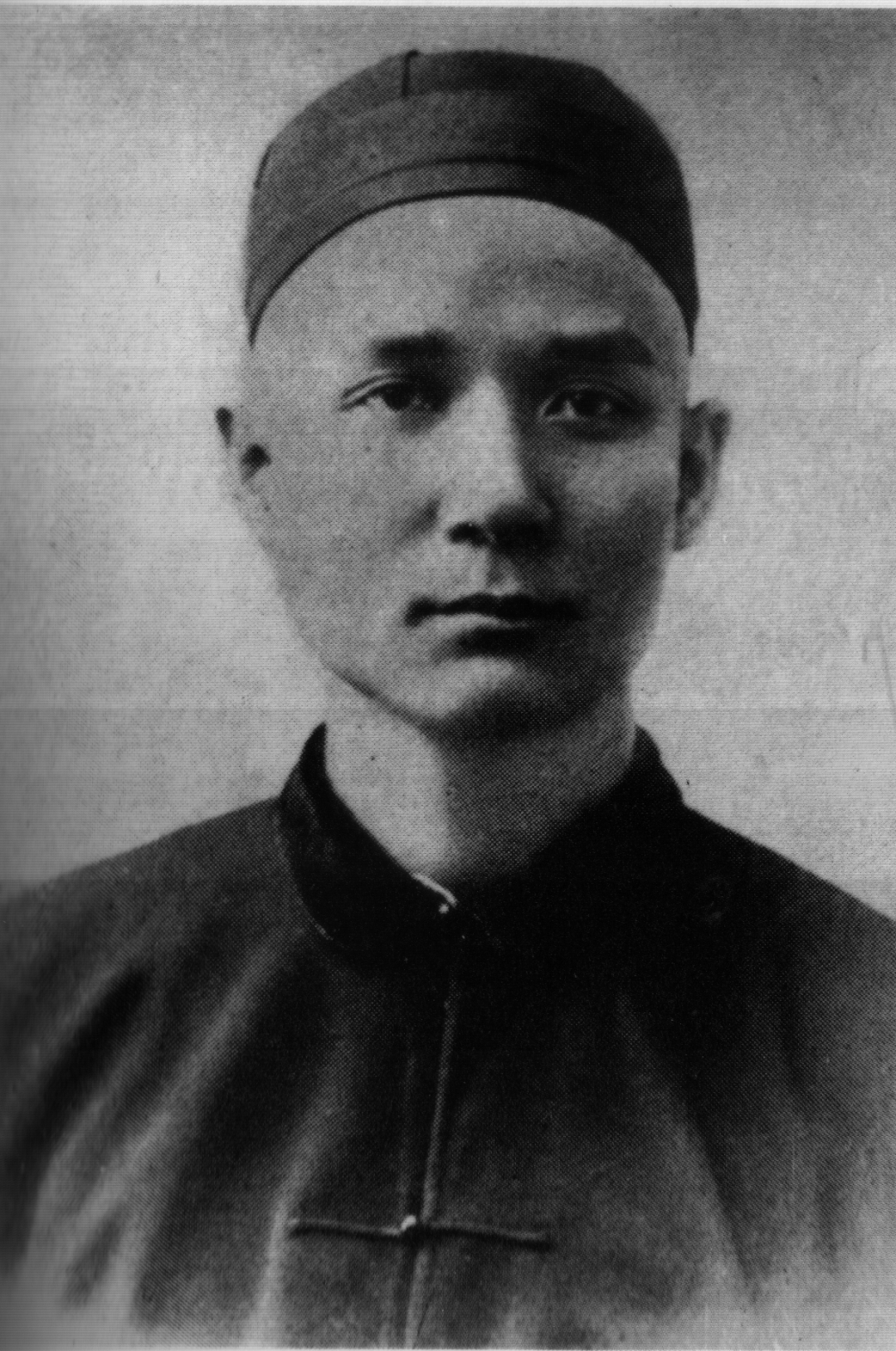

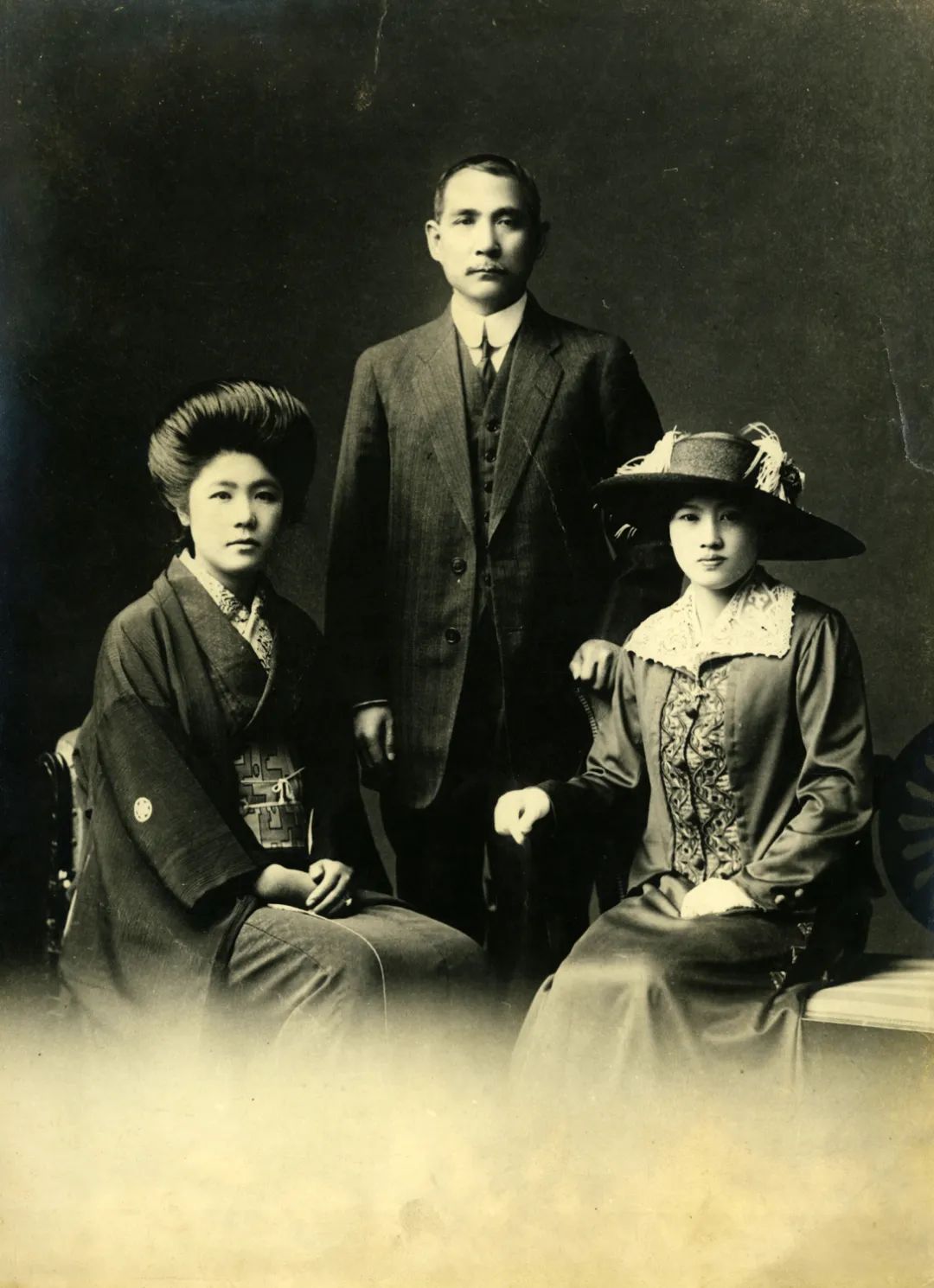

孙中山先生指出:“考诸历史,我国固素主张社会主义者。井田之制,即均产主义之滥觞;而累世同居,又共产主义之嚆矢。”如果说土地制度是社会经济的基础,家庭伦理是社会构建的基础,井田制始终承载着古典中国的政治理想,而家国同构则是中国社会固有的特质。晚年流域海外的钱穆先生,就曾揭示中国社会的特质:“人类大生命即以群为体,财货则仅为维持生命之一项工具,亦贵通不贵别,亦可谓中国自古代即已为一通财或共产之社会。”断言未来的中国,“今再综合言之,中国之社会经济,终必归于通财共产,以大群一体为主。”高度评价祖国大陆的改革开放,“孙中山先生三民主义之民生主义,余曾谓亦即中国之社会主义”,贯通了中山精神、中国道路与中华文化的内在联系。 所谓“个人主义”扎根于西方历史文化,例如希腊罗马时代个人理性与个人权利的观念,文艺复兴以来人文主义的觉醒,固然丰富了人类文明的百花园,但中华文明历经三千年前的殷周之变,早就奠定了人本主义的发展路径,把修齐治平、万物一体作为人类文化的价值目标,集中体现在大同理想之中:“大道之行也,天下为公”。其最高目标不是升入天堂、超越轮回,而是实现人的全面发展与共同富裕,让人类社会成为公平正义、安居乐业的热土。因此,孙中山先生提出,他的“民生主义就是社会主义,又名共产主义,即是大同主义”,这些论断让我们从文化自信的基础上坚定道路自信、理论自信、制度自信。但社会主义从来都是一个开放的、发展的概念,“至于方法,原非一成不变者,因时因地可耳”,用今天的话说,实践发展永无止境,理论创新永无止境。 三、基本国策:改革开放与发展建设。 习近平总书记指出:“改革开放是决定当代中国命运的关键一招,也是决定实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招”。改革开放将党和国家的中心任务放到经济发展上来,在打开国门的情况下集中精力搞建设,“四十年的实践充分证明,改革开放是党和人民大踏步赶上时代的重要法宝”,很多孙中山先生当年的伟大设想正在实现,其真理性价值不断得到验证。历史证明,“中国共产党人是孙中山先生革命事业最坚定的支持者、最忠诚的合作者、最忠实的继承者”。 近代以来,西方发达国家率先完成了工业化改造,驾驭了强大的物质力量,在殖民野心、商业利益、传教热情等一系列因素推动下,将整个世界纳入其主导的世界秩序,古老的中华文明不绝如缕。孙中山先生怀抱“亟拯斯民于水火,切扶大厦于将倾”的宏愿,第一个提出“振兴中华”的伟大口号,毅然选择革命道路,就是从政治上为发展建设扫平道路,所谓“建设是革命的唯一目的”。在《建国方略》中进一步指出:“此后中国存亡之关键,则在此实业发展之一事也”。事实证明,“发展是党执政兴国的第一要务”,让中华民族摆脱了落后挨打的悲惨境地,为重回世界舞台中心奠定了雄厚的物质基础。随着我国社会主要矛盾的深刻变化,实现高质量发展,夺取第四次工业革命的主动权,仍是中华民族把握未来的关键。 现代化是一场深刻的革命,其中一个前所未有的变化,就是全球化时代的到来。正如习近平总书记指出的,当今世界“没有那个国家能够独立应对人类面临的各种挑战,也没有哪个国家能够退回到自我封闭的孤岛”,现代中国的涅槃重生,必须顺应历史大势、把握历史机遇。孙中山先生早在辛亥革命时代就预言,“要想实业发达,非用开放主义不可”,面对各种质疑提倡大胆引进外资、人才和方法,共同开发中国雄厚的矿产资源与庞大市场,通过合作实现共赢。其中的道理,“盖为互助而获之利益,当比竞争而获之利益更为丰厚也”。这些设想在当时的历史条件下难以实现,在改革开放以来的伟大实践中,创造了举世瞩目的中国奇迹,推动了中国乃至整个人类的进步事业。“唯发展之权,操之在我则存,操之在人则亡”,在统筹发展和安全的基础上,中国开放的大门只会越开越大。 四、文明转型:文化基因与现代文明。 回首百年,几度风云色变,何止沧海横流。五千多年来,中华民族走过了独特的发展道路,有其内在的演进逻辑。但近代以来,在西方科技文明的剧烈冲击下,猝然陷入一场“三千年未有之大奇变”,从物质基础到组织形态再到价值观念,乃一场前所未有的深刻革命。然而这一切的主题,仍然是中华文明的现代转型:“中国有一个道统,那就是尧、舜、禹、汤、文、武、周公、孔子的一条大道,我的革命就是继承这个正统思想来发扬光大”——孙中山先生把全部革命事业的核心使命,归之于中国人固有的道统观,与今日高扬中华民族的文化主体性,辉映百年之间。 文化决定着一个民族的价值观念、精神面貌、发展趋向,回答着“我是谁、我从哪里来、要到那里去”这样一组灵魂之问。习近平总书记多次强调:“文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信,是更基本、更深沉、更持久的力量”。然而正如孙中山先生所言,在历史的裂变中,“由于那次义和团的失败,中国人的自信力便完全失去”,在相当长的历史时段里,否定中华文化、主张全盘西化俨然成为主流。风雨如晦之秋,孙中山先生高屋建瓴的指出:“我们今天要恢复民族的地位,便先要恢复民族的精神”,劝谕迷惘中的国民:“我们以为欧美的国家,近来很进步,但是他们的新文化,还不如我们政治哲学的完全”。这些话看似平易,实则从精神高度揭示了中华文明的精髓,意图从文化上夯实民族复兴之基。 在政治文明上,孙中山先生回归“大学之道”阐释中国政治哲学,指出现代中国的政治发展道路,“如果专仿效欧美,一定是办不通的”,必须坚持走自己的路,“我们能够按照自己的社会情形,迎合世界潮流去做”。在道德文明上,孙中山先生指出“有道德始有国家”,在倡导博爱、互助等新道德元素的同时,国人“就要把固有的旧道德恢复起来”才能获得成功,这对梁漱溟先生所谓“以道德代宗教”的中国而言尤为重要。在物质文明上,孙中山先生一针见血的指出“外国人的长处是科学”,坚信“因为几千年来,中国人有了很好的根底和文化,所以去学外国人,无论什么事都可以学得到”,这些论断都已得到验证。现在,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴,创造人类文明新形态,将孙中山先生留下的事业推向了新的阶段。 五、人类进步:东方智慧与大同理想。 中国的发展离不开世界,世界的繁荣也需要中国。习近平总书记向世界庄严宣告:中国“坚定站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边,努力为人类和平与发展事业贡献中国智慧、中国方案。”在五千多年的光辉历史中,中华文明在绝大多数时间里处于世界舞台的中心,怀抱“协和万邦、天下一家”的广阔胸怀,倡导“己所不欲、勿施于人”的人间正道,以文化融合而非殖民压迫的方式,凝聚起多元一体的中华民族。现在,人类社会已经成为你中有我、我中有你的地球村,世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开,人类文明的繁荣发展需要东方智慧。 孙中山先生的时代,“世界有三大问题,即国际战争、商业战争、阶级战争是也”,西方物质文明的膨胀,在将世界各民族纳入其殖民体系的同时,也将自身陷入了血与火的深渊。孙中山先生为探寻人类文明出路,提出“东方的文化是王道,西方的文化是霸道;讲王道是主张仁义道德,讲霸道是主张功利强权”,主张用正义公理感化人,反对用洋枪大炮压服人,相较于西方世界弱肉强食的社会达尔文主义,无疑代表了人类的必由之路。孙中山先生洞察到,“中国人几千年来酷爱和平都是出于天性”,是几千年文明演进的结果,主张人类文明的进步“在于互助,不在于竞争,如其它动物者焉”。中国人民在谋求自身发展的同时,将“驰骤于今日世界之场,以化彼族竞争之性,而达我大同之治也”,为人类和平与发展贡献力量。 当今世界和平、发展、合作、共赢的历史潮流不可阻挡,但文明冲突的迷思、修昔底德的陷阱、脱钩断链的尘嚣、零和博弈的阴影,仍然沉渣泛起,世界又一次站在历史的十字路口。习近平总书记代表中国人民向全世界提出了全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议,尊重世界文明多样性,以文明交流超越文明隔阂,文明互鉴超越文明冲突,文明共存超越文明优越,致力于推动构建人类命运共同体,为促进世界和平与发展贡献中国智慧与中国方案。这些主张无疑代表了人类进步的方向,来自中华文明的深厚底蕴,也就是当年孙中山先生倡导的“王道”。 回首百年,孙中山先生的身影从未走远。从孔夫子到孙中山,中华儿女永远走在中华文明薪火相传、与时俱进的大道上。 (胡春雨,天桥区作协副主席,山东省作家协会会员 图片由广东民革陈重阳先生提供。)

|