从东汉到两宋,古代学人是如何认识大学的呢?东汉的郑玄说认为“《大学》者,以其记博学可以为政也。”唐朝孔颖达认同郑玄的看法,他说:“此《大学》之篇,论学成之事,能治其国,彰明其德于天下,却从诚意为始。”学是为了用以治国,由此来看,汉唐时期学人虽然从教育和治国两个方面认识《大学》,他们清楚《大学》的主旨是治国理政。 北宋时期较早阐述《大学》的是司马光的《大学广义》,此书已经佚失,南宋卫湜的《礼记集说》保留了一些司马光对《大学》的认识,司马光认为:“夫离章断句,解疑释结,此学之小者也;正心、修身、齐家、治国以至盛德著明于天下,此学之大者也,故曰《大学》。”司马光对《大学》的认识和汉唐时期有所进步,他从学问之大小的角度区别《大学》和其他学问的差异,《大学》不是一般的解疑释结的书,而是阐述指导治国理政的书。二程兄弟虽然根据他们的理解将《小戴礼记》中的《大学》篇调整顺序作为单篇,其文集中保留了他们重新编辑的《大学》文本,但是他们没有留下像司马光那样的《大学广义》之类的作品,只是在教学中谈到《大学》,宜兴人唐棣曾向程颐请教:“初学如何?”程颐回答:“入德之门,无如《大学》。今之学者赖有此一篇存,其他莫如《论》《孟》(《论语》《孟子》)。”程颐还和其他学生说:“修身,当学《大学》之序,《大学》圣人之完书也,其间先后失次者,已正之矣。”程颐认为《大学》作为修习儒学的入门,《大学》的核心作用是修身。朱熹认同程颐的观点,他在《大学章句》开篇全面引用程颐的观点说明《大学》主旨:“子程子曰:‘《大学》,孔氏之遗书,而初学入德之门也。’于今可见古人为学次第者,独赖此篇之存,而《论》《孟》次之。学者必由是而学焉,其庶乎不差矣。” 不难发现,从郑玄、孔颖达到宋朝司马光对《大学》有个比较一致的认识,那就是《大学》是治国理政之书。而从二程、朱熹开始,忽略了《大学》以治国理政为核心的特点,将《大学》作为儒家为学修行的入门之书——在理学家那里《大学》的核心从治国理政转变成了为学修行。程朱之前,郑玄司马光等都认为《大学》是教育之书,但是教育的核心和目的是治国理政。而在理学家那里,教化为学的目的则成了修身,脱离了治国理政。 明朝科举制度以朱熹的《四书章句集注》为教材,朱熹的《四书章句集注》中的《大学章句集注》采用的是二程重新编辑之后的《大学》,以至于南宋以后先有人知《礼记·大学》的原本,《礼记·大学》改头换面为程朱版《大学》。对此翟玉忠先生评论说:“《礼记·大学》一篇,可谓人人皆知,又人人皆不知也。何以言之?自南宋朱熹将其单独拈出,与《礼记·中庸》、《论语》、《孟子》,合称四书,天下读书人猎取功名,无人不读,如今日之中小学教科书,故可谓人人皆知。然何以谓‘人人皆不知也’?这是因为宋人不识《礼记·大学》真义,按己意,任意剪裁《礼记·大学》,导致其面目全非,《礼记》中的原本《大学》数百年鲜有人知。明朝嘉靖年间,王阳明将原本《大学》刻印出来,当时学人竟奇怪起来:世间还有一个这样的本子。清代学者李惇不禁慨叹:‘学者有老死不见原文者’。宋儒篡改经典以就己说,是其做学问的大毛病,其所谓《大学》实际上变成了‘朱熹版《大学》’”。 (付金财老师《道不可离:重新发现〈大学〉〈中庸〉本义》一书已由华龄出版社出版,读者可以通过京东、当当或孔夫子旧书网购买;也可以加下面微信号购买作者签名版:fcjedt)

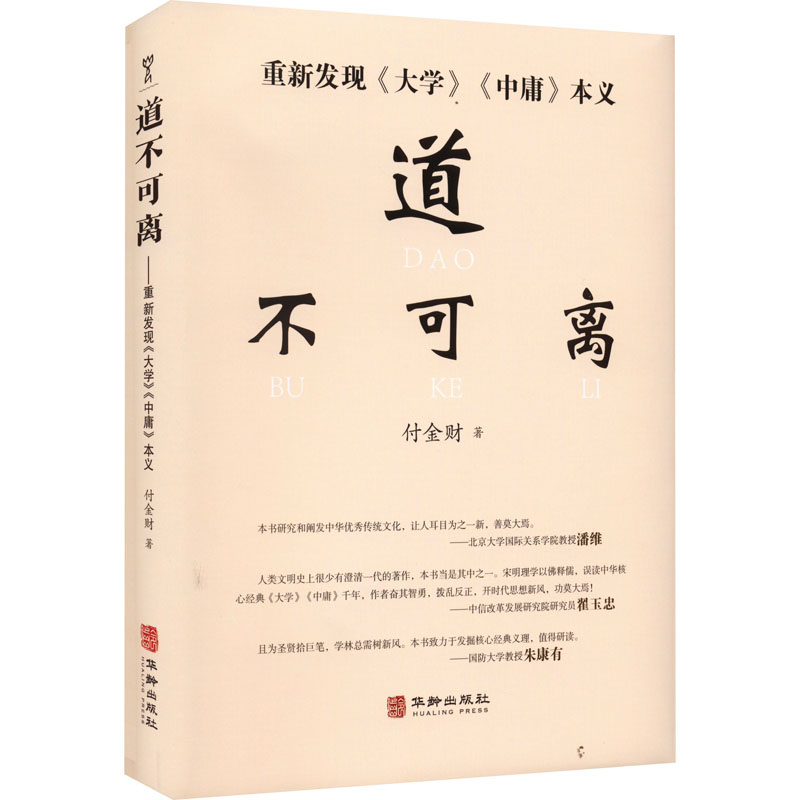

|