美国人文主义学说创立已逾百年,其间经历了数次起落,并与中国结下了不解之缘。这一学说于20世纪头十年在美国诞生,代表人物为哈佛大学教授欧文·白璧德(Irving Babbitt)与保罗·穆尔(Paul More)。它的出现立刻引起了当时正在哈佛留学的梅光迪、吴宓、汤用彤、楼光来、张歆海等中国学人的关注。至20年代这一学说趋于成熟,在美国本土掀起了一场“新人文主义运动”(New Humanism Movement)。其后,这一学说进入鼎盛阶段并开始产生世界性的影响。除法国、印度、韩国、日本等各国之外,其在中国的影响尤为巨大:“新文化运动”后期,美国人文主义学说经由吴宓等“学衡派”人士以及梁实秋等人的译介与阐释,进入了中国的文化语境,与其他西方观念和思潮一道参与了中国新文化身份的建设,并且通过此后中国本土的“重估”工作不断获得新的阐释形态,从而在中国持续至今的文化身份建设过程中发挥着持续的影响。

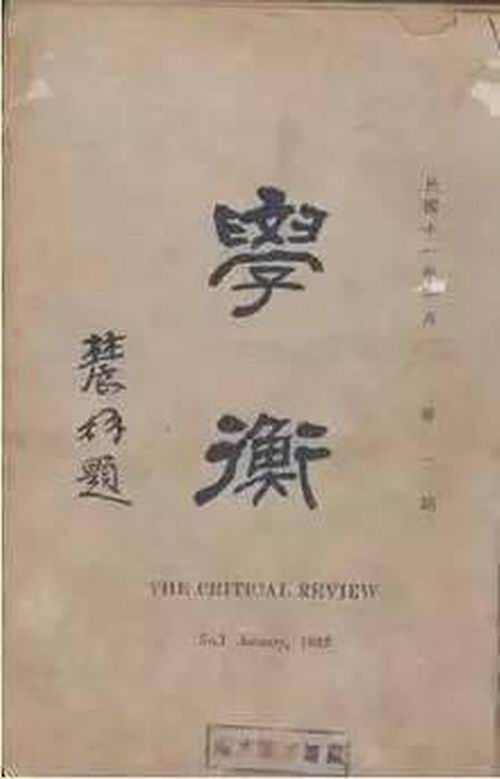

20世纪20年代末期,“新人文主义运动”在美国进入巅峰状态,但是伴随着1929年经济大衰退,情势很快急转直下,运动在30年代跌入低谷,人文主义学说随之销声匿迹。同时,中国《学衡》杂志于1933年白璧德去世当年宣告停刊,《大公报 文学副刊》也在1934年1月1日出版第313期后不再由吴宓担任主编,美国人文主义学说失去了又一个宣传阵地;梁实秋的相关推介工作亦主要止于1934年。由于人所共知的原因,这一学说连同其宣传者在国内长期遭到了非学理意义上的批判,从此正面宣传的声音湮没无闻达数十年之久。1949年梁实秋选择在台湾定居,而“学衡派”中坚则留在了大陆。白璧德的人文主义学说被梁氏带入台湾之后,其阐释与传播工作便分别在大陆与台湾以花开两朵的模式继续展开,并随之形成了两种新的阐释形态。

双方的情况多有不同。先来看台湾:梁实秋最先将白璧德学说直接运用到文学批评领域中来,而侯健此后亦继承了梁氏的这种阐释方式,从而这一学说“由初抵中土时的社会与文化论述,逐渐被削弱而沦为批评论述,及至局促台湾一隅时,则演变为学院中的学术论述”。 面对台湾(上世纪70、80年代以后)日趋冷漠的接受环境,这一“文学批评理论”不得不渐次退守于学院一隅,这与其在美国本土30年代的际遇分外相似。当一种广泛的社会/文化批判学说沦为狭义的文学批评理论之后,便脱离了其产生的背景、及其所要对质的命题,由此逐渐失去生命力。正如当人文主义思想在美国借助“新人文主义”文学批评运动广为传播之时,恰是这一学说遭到曲解、创造力枯竭的时刻。不过,当“新人文主义”作为一种运动销声匿迹之后,人文主义思想此后却在新的历史时刻再度焕发出了生机。——此为后话,回到主题,我们看到,这一学说“偏安”台湾之后,可能恰恰是由于台湾与大陆意识形态环境的隔绝,导致其脱离了大陆复杂而宏大的思想史背景与环境,才会由一种广泛的社会/文化批判学说沦为狭义的文学批评理论的。

大陆新时期之阐释形态的情况恰好与之相反。尽管梁实秋的阐释工作在大陆同样发挥着影响,有时我们也会把这一学说看作是一种“文学批评理论”,但是,在大陆围绕这一学说展开的相关论述,无论是正面阐发,还是负面批判,几乎无一不以中国广阔的社会思想文化背景为参照,其意识形态环境无论是恶劣地无以复加、还是忽尔否极泰来,都不曾有过一天的“冷漠”。当这一学说在台湾最终演变成为“学院中的学术论述”,它在大陆所引发的相关探讨却总会沿着中国现代思想史的脉络展开,这正与“学衡派”当年引入白璧德学说的意图符合若契。

阐释必须面对阐释对象始能展开,大陆阐释工作的问题在于,目前诸多白璧德思想阐释者直接处理的对象只是“学衡派”或梁实秋的阐释文本,而非白璧德著述本身。由于缺乏对白氏思想之自身形态的探究,使得诸多相关影响/接受研究呈现出严重的先天不足:它们在很多情况下所讨论、阐释的白璧德的人文主义,往往只是经过“学衡派”或梁实秋阐释的“人文主义”而已。例如,有论者指出:“白璧德的新人文主义与儒教影响下的传统中国文化之间有许多类似之处”,并举例说明道:“白璧德在1921年为美国东部之中国留学生年会上发表的演说中,也已经提到东西方文化在文化与道德传统上的相似性,并说:‘吾每谓孔子之道有优于吾西方之人道主义者,则因其能认明中庸之道,必先之以克己及知命也’”云云。 而“中庸之道,必先之以克己及知命也”一句的原文是:“适度之法则(the law of measure)服从于谦卑法则(the law of humility)”。 ——经过“学衡派”阐释的白璧德,已不再是“美国的”白璧德,而成了中国的、特别是《学衡》中的白璧德,而惟有这个“白璧德”,才能说出“中庸之道,必先之以克己及知命也”之类的话来。上述情况可谓屡见不鲜:“学衡派”译文经常会非常自然地嵌套在后世研究者的文本当中,行使原文文本才能行使的职能,享受原文文本都未享受的尊荣,传递着自己创造的形象,并左右着后世研究者的想象。上述那种在不经意间展开的循环论证,实际上已经不复是严格意义上的“影响”研究,而是本身充当了相关影响的一个例证,昭示着白璧德学说已经进入了“飞散”(Diaspora)的状态。

“新文化运动”时期中西文化的冲突与融合,或曰西方文化在本土文化语境中的渗透与转化,在很大程度上是通过彼时大量的译介工作完成的。征之于历史,大规模的翻译活动往往会对思想史的走向产生巨大的影响,如中国始于汉末的佛经翻译与魏晋时期发生的文化转型二者之间的关系便可谓不言而喻,而“新文化运动”时期的西学翻译甚至可以说在某种程度上左右了此后中国思想史的进程。翻译行为发生在每一种文化/思想进入异国文化语境的瞬间,它是最有效的文化过滤的手段,能够最直接地反映出译者/接受者的期待视野。要想把握住一种西方文化/思想一变而为“中国的”那个瞬间,就必须从这种文化/思想的首次译介入手。

“学衡派”人士是最早译介白璧德人文主义的群体,他们的译介工作构成了这一学说在中国的整个接受史的起点,可以说具有一种与生俱来的初始效果(Primary Effect),在很大程度上参与了、甚至是决定了白璧德学说此后在中国的再接受过程。“学衡派”以白璧德人文主义为武器,向当时国内大行其道的人道主义以及相关的自然主义、科学主义、物质主义、实用主义等等思潮展开了批判,《学衡》所严厉批判的,正是《新青年》等“进步”刊物积极加以宣传和推介的;同时《学衡》与《新青年》等杂志的文言与白话之争,也被认为是“贵族的”/“人文主义的”文字/文学与“平民的”/“人道主义的”文字/文学之争,从而文字/文学不但成了思想斗争的载体,本身还成了斗争的内容与手段。是以不论从目的、内容还是手段而言,立足于“人文主义”的《学衡》与代表了“人道主义”的《新青年》恰构成了一组白璧德“二元论”式的对立。正如汪晖所见,同是“humanism”,在五四时期却存在着以《新青年》为代表的人道主义和以《学衡》为代表的人文主义两种“几乎对立的命题”。

美国在逐渐步入现代的前夕,曾面临着与中国此时颇为相似的境遇:各种现代思潮纷至沓来,代表旧文化的“文雅传统”遭到了全面的批判而土崩瓦解。面对欧洲现代思潮的大量涌入,美国本土显然缺乏相应的制衡机制。正如著名文学史家卡辛所云,欧洲的作家们经过马克思、罗斯金、阿诺德等人的不懈批判,对资本主义秩序及其伦理总算有所戒备,而美国现实主义以及此后的现代主义先驱们,面对现代思潮的冲击却毫无防范、不免一败涂地。 正是在这一时期,白璧德开始集中称述阿诺德等“现代批判者”的主张,并将他们的思想作为自己社会/文化批判学说的一个重要资源,对自身所处的时代、及这个时代的代表性思潮进行了不懈的批判。可以说,白璧德的人文主义思想是美国本土在外来现代思潮冲击之下,借助外力应运而生的现代批判学说。中国进入20世纪之后,各种现代思潮亦奔涌而入,思想与文化开始向现代转型,然而其时却一无传统的有力制衡,二无相应的批判机制,与美国当年的境遇分外相似,于是白璧德的学说在这个特殊的时刻适时地进入了中国学人的视域。先是白璧德大量称引阿诺德等人的学说,此后稍晚,复有吴宓等人远涉重洋,将他们“偶然”发现的“美国圣人”白璧德的学说带回中国,并以之为有力的理论武器,向国内诸现代思想的代言人提出了质疑与辩难,自觉充当了现代思潮的制衡力量。与此同时,“学衡派”也分享了老师白璧德作为时代批判者的命运:《学衡》从诞生之日起,便命途多舛,《学衡》所推介的白璧德学说在中国亦随之“得罪”而前路多艰。

第二次世界大战之后,美国本土的知识分子由于经历了“20世纪文化令人痛苦的道德真空”,纷纷投身到“传统与价值的再发现”之中,此时白璧德及其学说重新进入了人们的视域,并在新的历史阶段进一步得到发展与完善。这一时期阐发美国人文主义的代表人物为白璧德的私淑弟子罗素·柯克(Russell Kirk)与彼得·史丹利斯(Peter Stanlis),特别是柯克,他对白璧德学说的经典阐释,追溯并确立了美国人文主义从亚里士多德到柏克再到白璧德的“道统”,柯克本人亦由此进入了他所阐述的“道统”之中,成为美国人文主义传承至今不可或缺的一环。

到了20世纪60年代,在那个“唯我论”盛行、“十足的浪漫主义”的时代,白璧德的影响再次跌入低谷。不过,当60年代的“低靡期”过后,这一学说在70、80年代高调复苏:美国国家人文研究所(National Humanities Institute)成立,该所以柏克(Edmund Burke)-白璧德-柯克一脉的人文主义为旨归与依托,组织出版了一系列有关白璧德及美国人文主义学说的论著、传记、纪念文集和研讨会论文集,并主办《人文》(Humanitas)学刊,逐期登载白璧德及美国人文主义研究重要论文,使该所成为研究、宣传美国人文主义的核心机构。在美国,围绕《人文》杂志出现了一批服膺白璧德学说的学者,号称“白璧德派”(Babbittians),并由此形成了以该派成员为主体的美国第三代人文主义学者群体,核心人物为白璧德再传弟子、国家人文研究所主席克莱斯·瑞恩(Claes Ryn)教授,《人文》杂志简直就是美国的《学衡》。同一时期在中国台湾,白璧德的学生梁实秋与梁实秋的门生候健教授也开始重提白璧德的学说,并出版了多部关于白璧德与“学衡派”的著述。

进入20世纪90年代之后,一方面美国本土对白璧德及其人文主义的关注有增无减,另一方面中国大陆的相关研究悄然升温,从意识形态批判逐渐走向理性“重估”,自此对美国人文主义真正意义上的研究始渐深入。直面白璧德思想本身并重新审视“学衡派”的译介/阐释文本,对已有的阐释传统进行合理的开掘与再阐释,将使白璧德思想本身与中国现代思想史重新发生直接的关系,并在中国始自“新文化运动”而延续至今的文化转型中呈现出新的意义。

白璧德的人文主义思想具有一个突出的性质,便是其中贯穿了一条深深的个人主义的线索。白璧德着重指出,个人主义的精神与现代精神密不可分,成为“现代的”(modern)不仅意味着成为“实证的”(positive)、“批判的”(ciritcal),还意味着要成为“个人主义的”(individualistic), 同时他的人文主义亦“不但是实证的、批判的”,而且是“个人主义的”, 从而其“人文主义”无疑是“现代的”。白璧德认为,批判精神(the cirtical spirit)、即个人主义精神(the spirit of individualism)的出现导致了欧洲旧式统一性(older European unity)的丧失;成为现代的意味着个人日益成为实证的、批判的,并拒绝接受来自任何“之前的、之外的、之上的权威”(an authority “anterior, exterior, and superior”)给予的东西。

白璧德进而指出,柏克是“反个人主义的”(anti-individualistic),他的“个人”过多地倚重于权威性的因袭习惯(prescription),这可能会导致人们对传统的宿命论式的默认(fatalistic acquiescence),并由此放弃了针对不断变化的情形而作出的合理调整。长此以往,个人可能会无法保持自主(autonomy),失去独立的意志,并最终成为“具有无上权力的国家”(the all-powerful State)的一件工具,此为柏克思想的偏颇之处。

相应地,白璧德认为自己乃是“彻底的个人主义者”(a thoroughgoing individualist),而“彻底的个人主义者”是现代的特有产物;他之所以反对某些“现代人”(the moderns),乃是因为他们不够现代,他们仅凭19世纪的理想主义与浪漫幻想便与此前的传统决裂,因此称不上是“现代人”,不过是“现代主义者”(modernist)而已,然而这个时代最需要的便是彻底的、完全的现代人,《民主与领袖》一书便是写给那些投身于现代实验(the modern experiment)的同道的。 因此,不能再遵循“旧式的偏见与不理性的习惯”,这正是“柏克的方法”弱点所在,而应通过“实证”与“批判”的方式、即与“现代精神”相一致的方式,以重新获得并保持西方历史发展过程中遗失了的关键因素。

在当前情形下(白璧德总是不忘强调环境与时代的当下性,即其现代性),具有实证、批判精神的“现代人”,即“健全的个人主义者”(sound individualist),应从“内在生活”(inner life)中获得真理,而与过去彻底决裂(breaking completely with the past),——且慢,当我们听到此言居然出自白璧德之口,可能会怀疑引文有误,然而,白璧德接下来继续说道:内在生活需要标准(standards),标准在过去来自于传统,而如今的个人主义者要想获得标准,就必须依靠批判的精神,与传统对生命的统一规划(the traditional unifications of life)彻底决裂。 也就是说,白璧德不但站在了民主一方,并且最为关键的是,他站在了现代一方。此时如果由柏克来评判白璧德,后者不但不能说是“保守的”,反而甚至应该是“激进的”了。与柏克存在着一百三十余年时代落差的白璧德理所当然地选择了“现代”,并在这个大问题上与之分道扬镳了。然而,白璧德这些意思,在吴宓的译文中变成了这样一副模样:“内心生活……必遵从一定之标准。在昔之时,此标准可得之於古昔传来之礼教,……然在今日,奉行个人主义者,既将古昔礼教所定为人之标准完全破坏,欲另得新标准,须由自造,而惟赖乎批评之精神”。 译文对原文的“改造”显而易见,而这种“改造”最直接的效果便是,白璧德鲜明的“现代”立场变得模糊起来,转而踏回了“保守”的旧轨。

白璧德的人文主义与柏克的思想相较,乃是不折不扣的自由主义思想,或者说,是批判继承了英国古典自由主义以及大陆自由主义的某些成分、进而在美国土壤中自行“开出”的一脉的自由主义学说体系,或者说,属于美国自由主义的“右翼”观点。在美国的整体大环境下,自由主义“右翼”充当起了美国的“保守主义”,白璧德成了美国“保守”倾向的代表。不但诸多“自由主义批评者”称之为“保守主义”的典型,还有不少“保守主义思想者”将之奉为美国“保守主义”的先驱:如“共和党历史学家”乔治•纳什(George H. Nash)认为白璧德等人开创了美国保守主义的传统; 另有著名当代“保守主义思想家”罗素•柯克(Russell Kirk)在其梳理“保守主义”源流的名著《保守主义的心灵》(The Conservative Mind,1953)一书中开辟了一个专门讨论白璧德“人文主义”思想的章节,通篇以毫无保留的肯定语调大量引述了白璧德的观点,甚至以无可置疑的赞美语气说道:“亚里士多德、柏克与约翰•亚当斯是他[白璧德]的导师,……在他身上,美国保守主义臻于成熟”。 ——白璧德在此成了继承亚里士多德—柏克“道统”的美国“保守主义”集大成者,“保守”的称号看来已无从推卸。

不过,不但素以“真正的自由主义者”自命的白璧德本人不会认可“保守”的称号,与他同时代及稍晚的穆尔与艾略特等人也不会同意这一判断。白璧德的学说不但为同时代的“现代主义者”所诟病,且同样招致了“传统主义者”的不满,特别是其中还包括了与白璧德立场趋同的某些“人文主义者”。如穆尔与艾略特等人与白璧德产生分歧,当然不是因为他不够“自由”,而正是因为他不够“保守”。例如,保守主义的核心命题之一便是“所有权”问题,柏克维护“公民所有权”不遗余力,并对法国革命政府残酷剥夺公民财产的行为深恶痛绝,有论者曾指出:柏克在论及自由时,强调权利和义务的统一,“但是一旦涉及财产,他就只谈权利不谈义务”了。 在这一点上,白璧德的挚友穆尔才是柏克的真正后继者:穆尔顷力维护财产权,竟然老实不客气地公然表示,“对于文明人来说,财产权(the rights of property)比生存权(the right to life)更为重要”。 ——这句话成为全部人文主义文献中征引最广的一句“名言”,更成了论敌们说明“人文主义者”群体“保守”、“反动”的有力证据;因为白璧德与穆尔的密切关系,人们经常将此当作白穆二人共同的立场,甚至一位同情人文主义的研究者也由此叹曰:他们(白璧德与穆尔)在维护财产权的问题上,完全没有了“人文主义的适度与克制”,从而使得很多人“掉头而去”。 然而,“人文主义者”群体及其观点并非铁板一块,穆尔的这一表态当然不能代表白璧德本人的观点。上述研究者没有看到,白璧德一方面严厉批判卢梭对私有财产的攻击,但另一方面则特别批评了“今日保守主义者”(the conservative nowadays)往往“为了财产本身而保护财产”,而不是像柏克那样,保护财产是为了达成“个人自由”(personal liberty),从而他们将财产看作了目的本身,而非达成目的之手段。白璧德言下固然是在“泛指”“今日保守主义者”,但具体所指为谁,穆尔应该心中雪亮。以此而论,白、穆二人之分判然矣。

至于艾略特,对于白璧德竟尔斥拒“之前的、之外的或更高的权威”的个人主义立场始终意不能平,甚至在白璧德去世后仍不能释怀。 英国当代保守主义理论家斯克拉顿(Roger Scruton)指出:保守主义与自由主义的主要区别就在于,保守主义者认为个人自由的价值并非绝对,而是从属于另一更高层次的价值,即既定政府的权威;同时政府这一核心“权势机构”的主导理念便是“基督教社会的理念”,斯克拉顿进而以艾略特为例指出,后者便在这个意义上对英国国教秉持了一种“高度自觉的态度”,因此不能把艾略特看作是“通常意义上的笃信宗教者”。 确实,白璧德与艾略特的这一分歧不仅代表了二人在宗教态度上的歧异,更表现为自由主义者与保守主义者在广泛的政治、文化、宗教诸社会生活领域中整体价值观的差异。当白璧德站在美国本土思考“那些英国人”不仅将宗教、还将实际上的教会机构视为“他们的国家及宪法之根本”的时候,艾略特则干脆加入了英国国籍,并率尔自称为“文学上的古典主义者”,“政治上的保王党”(此即英国托利党)与“宗教上的英国国教高教会派教徒”, 以鲜明的姿态与(美国)自由主义宣告了决裂。

从白璧德两面受敌的情况来看,当时国内比他远为“保守”者大有人在。可见,即便是在“民主”、“平等”的美国,即便是在这样一个国家的“现代转型期”,白璧德也并不能充任美国保守主义的代表。也就是说,白璧德的思想并非“保守主义”的,“学衡派”引入中国的原是最正宗不过的美国自由主义“右翼”思想。只不过,当这一思想在上世纪二十年代被译介到中国的时候,那个曾经无比传统、守旧的国度却已经以最大胆的姿态拥抱了自己的现代转型,从而在中国“千年未有之变局”中,美国这一自由主义“右翼”思想及其传播者就此顶风而上,与中国本土传统保守力量一道,充当了保守主义的典型。

美国自由主义的“右翼”进入中国,成了“保守主义”;胡适等人引入中国的“自由主义”,则其实不过是美国自由主义的“左翼”。此前我们曾提到过,美国进入进步时代(1904-1917)之后,针对前一时代(即镀金时代)产生的种种问题,在全社会展开了一场规模宏大的改革运动(此即进步运动);在这个旨在“纠前代之偏”的年代,维持现有秩序的意识日趋让位于改革的冲动,整个社会思潮开始呈现出某些激进的品格。杜威主持的以“民主教育”(democratic education)为核心理念的进步教育便是进步改革中的一项重要内容。这一教育理念曾吸引了当时诸多知识分子,其中艾略特校长在哈佛大学展开的一系列改革便构成了进步教育运动的重要组成部分。以艾略特校长的改革为标志,“democratic education”的理念开始入侵大学,与此前大学中占统治地位的“liberal education”(自由教育)恰构成了一对“反题”。白璧德作为“liberal education”的坚决捍卫者,针对杜威推广的教育理念提出了严峻的批评: 二人的对立当然不仅表现为教育理念上的冲突,而是在更广泛的意义上代表了“自由”原则与“平等”原则的对立,即新老自由主义之间的对立。自由主义的“右派”们认为自己才是真正的“自由主义者”,并指责“左派”已经走向了激进主义,如前面提到过的对白璧德称服不已的柯克便曾激愤地指出杜威的思想体系与激进主义之间的关系:“他(杜威)根据卢梭的观点发展出了自己的教育理论”,“鼓吹一种平等主义的集体主义”,并冠之以“马克思主义经济学说,以求获得大众(the masses)的满意”,“总之,自1789年之后,每一种激进主义都在杜威的体系中找到了自己的位置”。 不过,与法国、俄国的激进主义相比,杜威的“激进主义”在中国却最多只能落得一个“自由主义”的名号而已。

至此,我们已可看出,“保守”、“自由”、“激进”等等名堂原本只是相对而言。比如英国“自由党”的前身叫做“辉格”,美国“共和党”的前身之一也叫做“辉格”,同是“辉格”,然而由于水土不同,在英国是“左派”,在美国则只能当“右派”了。由于真正的保守主义在美国没有市场,处于美国自由主义的“右翼”的白璧德有时便被当作了“保守主义”的代表;同样,由于美国也不存在真正的激进主义,处于美国自由主义“左翼”的杜威有时便被看成了“激进主义”的典型。同理,在上世纪二十年代“激进的”中国,“激进的”杜威这回转而担当起了“自由主义”的代表人物(美国国内至多给他一个“进步主义自由主义者”progressive liberal的名号),而白璧德式的自由主义则只能退而居于“保守主义”的序列当中了。

现在回到《学衡》,我们知道,《学衡》所刊文章,包括译文在内,素因其文言载体而遭到世人的诟病。然而,一篇译文被接受的程度固然与其语言载体有些关系,但归根结底文章的内容仍将构成决定性的因素。如果这些译文以大力宣扬“民治”与“平民教育”为务,那么,即便是以文言出之,想来也不会招致那样猛烈的反对了。问题是,白璧德这些文章本身便极具反平等主义的特质,此后这种精英立场更通过胡先骕的译文得到了极大的强化,此外,在吴宓笔下复衍生出刺人眼目的“以理制欲”等提法来,从而白璧德学说的“保守”性质立刻凸现出来,此时再加上原文内容与译文载体配合得丝丝入扣,《学衡》这批译文愈发犯了“可恶罪”。更为重要的是,在20世纪的中国,在中国这一特殊的时代,吴宓等人引入的白璧德式的自由主义只能是“保守”的。——时代永远是判断一种思潮的风向标,看来问题并不在于“学衡派”怎样译介,而是在于他们译介了什么,进而甚至在于他们“译介”了。他们在那个特殊的历史时期选择译介了白璧德的学说,这实际上已经预示了这一学说在中国的“命运”。与选择文言载体这种“可恶罪”相比,他们的“译介”行为本身,才是《学衡》这批译文的“原罪”。

我们当然不能因为某种做法有违时代思潮主流,便斥之为不智;当整个时代的力量积聚于此,这股洪流将奔决何方,自有其“不得不然”者在,已非人力所能为之。如果,——我们只能作些无谓的假设,时间仅提前十年,白璧德的思想在辛亥革命之前进入中国,那么它将不复是“保守”的,而将是“激进”的了,则更无论杜威、法、俄矣。那么,后世研究者又或许将试着为“学衡派”摘去“激进”的帽子了罢。

不同于美国20世纪20年代第一代人文主义者和中国“学衡派”,美国历代“人文主义者”并不限于学院派,所学也不限于文学领域,而是大都活跃在政治学以及政治实践领域。20世纪20年代的中国“学衡派”是一个纯从文化角度立言的学术研究群体。在那个呼唤“德谟克拉西”的时代,“文化人”纷纷参与政治,被唤醒的大众的政治意识亦空前高涨,“学衡派”刻意与政治拉开距离,不啻是一种“自我边缘化”的举动。远离政治,是为了保证学术思想的独立与自由,不过,当一种广泛的社会/文化批判学说沦为狭义的文学批评理论之后,便脱离了其所产生的背景及其所要对质的命题,从而逐渐失去生命力。不仅在中国如此,同一时期白璧德人文主义在美国本土亦遭遇了相同的窘境:当人文主义思想在美国借助“新人文主义”文学批评运动广为传播之时,恰是这一学说遭到曲解、创造力枯竭的时刻;然而,当“新人文主义”(作为一种文学批评运动)衰落之后,人文主义思想却在此后新的历史时刻再度焕发出了生机。有感于此,《美国人文主义》一书特选编美国历代人文主义者的代表性文章,以期有助于我国学界了解美国人文主义历时及当代诸形态,并由此反观中国自身的“传统与价值的再发现”工作。美国人文主义在今天是否依旧能够触动中国人的心灵?我们将拭目以待。(原题为:美国人文主义与中国的渊源及其当代形态。)

|