1.压抑忧郁的江宁知府

登临送目。正故国晚秋,天气初肃。千里澄江似练,翠峰如簇。征帆去棹残阳里,背西风、酒旗斜矗。彩舟云淡,星河鹭起,画图难足。

念往昔、繁华竞逐。叹门外楼头,悲恨相续。千古凭高对此,谩嗟荣辱。六朝旧事随流水,但寒烟衰草凝绿。至今商女,时时犹唱,后庭遗曲。

----《桂枝香·金陵怀古》

神宗赵顼(音xù)是北宋第6个皇帝,年号“熙宁”----兴隆而安定。熙宁初(估计在1067-1068年间),时任江宁(今南京)知府写下了这绝唱千古的《金陵怀古》。

在这位南京市长眼前,正是一幅盛世景象:“……酒旗斜矗。彩舟云淡,星河鹭起,画图难足”。然而“繁华竞逐”勾引起的却是另一种心绪:“门外楼头,悲恨相续”,源自杜甫的“门外韩擒虎,楼头张丽华”----隋文帝的大将韩擒虎率兵伐陈,从朱雀门攻入金陵,其时陈后主尚与宠妃张丽华在结绮楼上寻欢作乐,乐队还奏着被后世称为亡国之音的《玉树后庭花》。

这位南京市长于仁宗庆历二年(1042年)考中进士第四名,二十多年来政绩斐然,朝野交誉,仕途正一帆风顺。只做了两年南京市长,就调入中央,担任参知政事(相当于副总理)。次年(1070年)做了总理(宰相)。

生逢盛世,仕途光明,却为何有如此压抑忧郁的内心世界?他是谁?

他就是集千年毁誉于一身的王安石

2.“悲凉之雾”

王安石忧从何来?来自兼并。

在第一章里,我们观察了在生产资料私有制形成、确立的过程中,土地兼并扮演的重要角色。自汉至唐,历代王朝都致力于抑制土地兼并,以维护王朝的社会基础。然而在公权力私有化的大环境中,构成官僚队伍的大小豪强,有不可遏制的动力去兼并土地。到了中唐,不得不实施行杨炎的两税法,从此“兼并者不复追正,贫弱者不复田业,姑定额取税而已”(《文献通考》卷3《田赋三》)。政府不再限制兼并者,也不再管贫弱者有无生产资料,只管收税。生产资料私有制正式确立。

“不抑兼并”是有宋一代最醒目的特征,而从事兼并的主角是官僚地主。姜锡东在《宋代地主制经济的特权性》中指出:

“宋代的地主阶级,……若按政治身份可分为官僚地主、庶民地主两个阶层。两宋时期(960—1279),占据主导地位的是官僚地主。这是因为,在宋代的各种土地所有制中,占优势地位的是官僚地主土地所有制。”

“宋代地主制经济的核心问题,便是官僚地主及其经营活动。”

官僚地主,以今度之,就是其家族有人当官的私人生产资料占有者。人们常将那个社会的精英阶级称为“士大夫”,这个称谓侧重展现了精英阶级的政治--文化特征,而“官僚地主”则展现了精英阶级的政治--经济地位。

这个精英阶级集政治、经济、文化优势与一身,既热衷于各级领导岗位,又不厌其高地寻觅各种学历,还擅长聚敛生产资料,红道(权)、黄道(钱)、黑道(文)通吃。当他们置王朝整体安危于不顾,放手兼并土地,大搞“原始积累”时,有那种力量能够遏制他们?姜锡东在《宋代地主制经济的特权性》一文中列举了大量案例,如:

在四川嘉州,明肃太后的姻亲王蒙正,侵占近百家民田,被害者上告“更数狱,无敢直其事。”这硬茬子根子直到中央,那个地方官敢碰?

副总理(参知政事)吕惠卿的舅舅郑膺,在当地纪委干部(监司)王庭老等人的庇护下“招弄权势,不复可数,至夺盐亭户百姓之地以为田。”吕惠卿的弟弟吕升卿、吕温卿、吕和卿都当了官,他们在润州居丧期间,命令知县为其买地,知县只好从下属那里贷款,再强买民田。

副总理(参知政事)章惇用他儿子的名义,以威逼手段,贱买别人不愿出卖的田产。

……

这类兼并土地的案例,在宋代典籍中俯拾皆是。参与其事的从中央到省地市县、从民政到军政、从行政到纪检,概莫能外。连号称清高的隐士们都卷了进来。种放以隐逸成名,靠走“终南捷径”当上了工部侍郎。皇帝对他“禄赐既优”,在京城赐予宅第。他却倚势强买,“于长安广置良田”,连其门人族属也“依倚恣横”----谁说文化人就一定礼让谦退?由此不难理解,为何当今的文豪们声称“我最向往的朝代就是宋朝”。

这倚仗权势的大规模兼并浪潮势不可挡,早在宋太宗时期,“地各有主,户或无田产,富者有弥望之田,贫者无卓锥之地,有力者无田可种,有田者无力可耕”(《续资治通鉴长编》卷27雍熙三年七月甲午)。兼并已经造成许多人空有一身力气,却无田可耕的局面。

神宗熙宁年间,四川地方官吕陶,曾在奏折里描述他了解的土地占有情况:“天下之自耕而食,为天子之农者十无二、三;耕而食于富人,而为之农者盖七、八矣”(《历代名臣奏议》卷106吕陶奏)。“溥天之下”作为“王臣”的自耕农只剩20-30%,其余的劳力都成了官僚地主的打工仔。

山阴知县陈舜俞的观察更悲观:“十室之夫,耕人之田,食人之食者九”(《都官集》)。只有10%的劳力还是“王臣”,90%的劳力都被官僚地主敛去。

任何有政治头脑的人都能看出,这是一个危机四伏的局面。

更为险恶的是,倚官仗势的兼并者们,有充分的能力获取“政策优惠”,逃避税赋与劳役。对此感受最深的是中央政府,是皇帝。

宋太祖赵匡胤登基才四年,就发现了“见任文武职官及州县势要人户隐漏不供”(《宋会要辑稿》食货70之2),现任文武官员及州县权势人物,控制大量生产资料,却逃避国家税赋。

第二任皇帝太宗感叹:“今州县城郭之内,则兼并之家侵削贫民;田亩之间,则豪猾之吏隐漏租赋,虚上逃帐,此甚弊事。”(《续资治通鉴》卷三十四)兼并之家、豪猾之吏结成一体,一面侵吞社会生产资料,一面逃税漏税。

第三任皇帝真宗说:“然人言:天下税赋不均。豪富形势者田多而税少,贫弱地薄而税重。”(《宋会要辑稿》食货63之165)生产资料集中在“豪富形势者”手中,而国家税赋却压在贫弱者身上。

问题严重到什么地步?当时的财政说明书《治平会计录》载:“赋租所不加者十居其七。”已经有70%的生产资料,政府无法收税!

当年前总理朱镕基天真地问:“为什么越富的人越不交税?”岂不闻古已有之。

当初,太祖赵匡胤为了政治的稳定,设计了官、职、差遣分离的制度,与科举、恩荫、荐举等选官制度结合起来以后,演变出大量冗官。

据李亚平的《帝国政界往事》估计,当时在帝国的所有官员中,有百分之七、八十以上的属于冗官。于是,这个政府只能靠30%土地的收益养活超过实际需要300%的官员群体。而朝廷的薪俸又特别优厚,政府总理级的官员(宰相、枢密使),其薪俸总额大约相当于今日二百万元人民币左右,为明代同等职务的5倍以上,相当于当时一万亩土地的产出。

于是我们看到,这个社会的统治阶级靠中央集权的官僚机器统治着社会,而官僚机器的成员却倚权仗势侵夺社会资产。这一方面使陷于绝望之地的社会成员越积越多,一方面令官僚机器的税源日渐干涸,一方面统治阶级中绝大多数成员只消耗资源而不履行职能。于是被统治者的反抗冲动日积月累,而官僚机器安抚或镇压的能力日益消亡。

士大夫阶级中,没有多少人对此感到不安。他们不像王安石那样,心里老是萦回着“六朝旧事”的教训。他们是现实主义者,在那里愉快地享受盛世、高效地聚集财富、放手与中央博弈。却不知道,他们的所作所为其实是在毁灭自己的生存环境。

读了《红楼梦》,鲁迅感叹道“悲凉之雾,遍布华林,呼吸领悟者,唯宝玉一人而已。”清醒之人往往是异类,自知“无才可去补苍天”的贾宝玉,“异”在遁入佛老;同样酷爱佛禅,又写了《老子注》一书的王安石,却“异”在推动“新政”,以求补天。

3.“竖刁、易牙、开方”还是“尧、舜、禹”?

王安石显然看到,问题的症结在于中央集权的官僚体制与不可遏制的兼并趋势间的矛盾。他的“新政”几乎都是绕这一矛盾而展开的。由于不可能像前代那样靠“田制”来遏制土地兼并,保障耕者有其田,他只好另辟蹊径。

最受非议的“青苗法”,为的是让自耕农能在青黄不接的关头获得低息贷款,以免落入兼并之徒的陷阱。在不能用行政手段恢复“田制”的环境下,用政府贷款来延缓自耕农的破产,实在是不得已之举。

“方田均税法”则要求每年由县政府丈量土地,检验土地肥瘠,规定税额,以限制官僚地主隐瞒田产和人口。如果兼并之家在聚敛生产资料的同时,也承担相应的税赋,倒也可以缓和问题的爆炸性。

“市易法”、“均输法”则希望从商业角度打破大商人的垄断,降低兼并的动能,因为这些大商人是重要的兼并势力。以我们今天的经验来看,市场经济导致资本集中的效率,远远超出小农经济(参见 王中宇《中国困境的政治经济学透视》)。

另有一些是为了提高冗员充斥的官僚体制的行政效率,如“募役法”将原来政府摊派的劳役改为摊派经费,再由政府出钱雇人应役;“免行法”规定,各行商铺依据赢利的多寡,每月向市易务交纳免行钱,不再轮流以实物或人力供应官府,它意味着努力将财政收入建立在工商企业的盈利基础上,也意味着国家需要一个统一的金融体系。如果这条道路走通了,国家的基本社会经济结构都会发生根本的变化,王朝的财政收入将从依赖农业税转向依赖工商税。

还有一些措施是为了对付兼并带来的社会危机。如“保甲法”将农村住户组织起来,建立严密的治安网。“将兵法”则精简军队,裁汰老弱,合并军营,在北方挑选武艺较高、作战经验较多的武官专掌训练,使兵知其将,将练其兵。于是才有了大名鼎鼎的“八十万禁军教头”林冲。

王安石有二十多年基层工作经验,这许多变法措施都来自实践,如“青苗法”来自李参在陕西发放青苗钱的经验;“免役法”吸收了江浙数郡雇役的经验;“方田均税法”为大理丞郭谘首创;“均输法”为汉武帝时桑弘羊所创;“农田水利法”范仲淹曾经实践过……。对这些方法,王安石本人在基层工作时还搞过试点,效果良好,并为他赢得了朝野一致的赞誉。然而当他从中央向地方推行这些新法时,效果却大违预期。

问题出在“士大夫”或称“官僚地主”这个当代的精英阶级。抑制兼并有违他们的直接利益。而他们既有动机又有能力将“新法”变为自己聚敛的工具与借口。这样做的,不仅是层级低、眼界窄、素质差的下级官吏,连积极推动新法的副总理级干部都这样。前面提到大肆兼并土地的吕惠卿、章惇等人就是王安石推行新法的核心骨干。至于王安石之后,打着他的旗帜搞“改革”的蔡京者流,更是肆无忌惮地兼并土地。

“六贼”之一的朱勔:“田产跨连郡县,岁收租课十余万石,甲第名园,几半吴郡,皆夺士庶而有之。守令为用,莫敢谁何”(胡舜陟《再劾朱勔》)。

朱勔抢夺百姓的田宅,几乎把半个吴郡搞到手中,而吴郡属当年经济最发达的地区。地方官都是他的爪牙,又有谁能奈何他?被钦宗查抄时,发现他竟聚敛了三十万亩田地(《宋史·朱勔传》)。

王安石是个务实的人,他之所以敢以“天命不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的态度坚定地推行新法,是因为他自己在基层工作时,亲自试行过。

然而,王安石也是个天真的人,他显然没有意识到,在士大夫阶级中,他自己只是个异类,官员群体的“普世价值”无非是“千钟粟”、“黄金屋”、“颜如玉”,无法指望其他的官员与他有相似的价值标准和行为方式。当时也有人就此提醒过他。苏辙指出:

“以钱贷民,使出息二分,本以救民,非为利也;然出纳之际,吏缘为奸,虽有法不能禁”(《宋史》卷339《苏辙传》)

事实证实了苏辙的担忧,官员们将这些“新法”创造性地推向极端,导致了完全相反的后果。

王安石的“方田均税法”本意是按生产资料(在那个年代主要是土地)的拥有量分摊税负,其目的是降低贫民的负担,让这个政权的既得利益者负担维持政权的费用,这符合既得利益集团的长远利益。然而吕惠卿却将其发展为“手实法”,将“资货、畜产”均列入税基,在实际实行中“民家尺椽寸土,检括无遗,至鸡豚亦遍抄之”(《续资治通鉴•卷第七十》),将税基从生产资料扩张到生活资料,老百姓的茅屋、地角乃至养的鸡、猪都要纳税。结果遏制豪强的政策变成了搜刮平民的手段。

这类例子不胜枚举。“上有政策、下有对策”,将合理的政策推演到荒谬的境地,将为民的政策转化为利己的工具,看来绝非今天的创造。有这一群不在乎塌天大祸而又创意十足的官员,除了徒呼负负,你王安石又计将安出?

除了这些创造性的发展,王安石还得面对众口嚣嚣的舆论。

王安石被指“专任小人”,而他用的人吕惠卿、何正臣、蔡卞是进士,舒亶是状元,完全符合朝廷的用人资格。大学者程颢、程颐、张载都是王安石从民间提拔到中央的,论者却避而不谈。

重用蔡京被认为是王安石的大罪过,实际上重用蔡京的是司马光,王安石对蔡京的评价是:“如何做得知制诰,一屠沽耳!”(曾纾《南游纪旧·蔡京一屠沽》)蔡卞仅因是蔡京之弟,就被一并列为“小人”,而实际上,蔡卞在江苏江阴县任内,因推行青苗法使农民免受高利贷剥削,得罪于当地大富豪顾新元;他在对外贸易的重要港口广州当官时,一毫莫取。王安石在位时,因蔡卞是自己女婿,始终不让他进中央工作,一直在地方任职。

攻击“新政”者往往标榜为民请命。“青苗法”法定利率是每年20%,这在当时明显低于高利贷。而论者广泛的说法是,青苗法利率为40%,甚至有人认为接近 100%。青苗法实为高利贷,几乎成了史学界的定论。而2006年《中国经济史研究》第1期载河南省社会科学院历史所魏天安的《宋代青苗钱利率考实》,广泛引证当时的史料,尤其是反对“新政”者的言论,证实“青苗钱利率二分,乃是宋人的共识。”

王安石的操守无懈可击,连他的主要政敌司马光都说:“介甫(王安石字介甫)无他,但执拗尔”,除了固执,王安石没有什么缺点。而一篇《辨奸论》,将其影射为大奸大恶:“囚首丧面而谈诗书”“阴贼险狠,与人异趣”、“竖刁、易牙、开方是也”。

竖刁、易牙、开方是齐桓公的宠臣,竖刁自宫以求亲近讨好齐桓公;易牙杀子让齐桓公尝人肉滋味;开方背弃自己父母的祖国投齐。这三个人靠谄媚获得权势之后,大乱齐国,致齐桓公病饿而死,两个多月无人收尸,蛆从房里爬出。

事实上,王安石绝非谄媚之徒。他在包拯手下工作时,一次包公举宴,无论包公怎么劝,不爱饮酒的他就是滴酒不沾,弄得包黑子没脾气。连支持他变法的神宗皇帝,他也当朋友对待,“若朋友,一言不合已志,必面折之,反复诸难,使人主伏弱乃已”(马永卿《元城语录》),拿皇帝当学术讨论中的“朋友”,非争出个是非曲直不可。

硬将王安石与竖刁、易牙、开方扯到一起,可见士大夫阶级刀笔功夫之深刻,更可见精英们对王安石的痛恨。这篇文章更被后世大儒收入《古文观止》,于是在无数没有生活经历的学子的脑海里,王安石就与竖刁、易牙、开方齐名了。

舆论为何如此?

熙宁四年十月,朝廷在宣布实施免役法的诏令中,称此法:

“所宽优者,村乡朴蠢不能自达之穷氓;所裁取者,乃仕宦并兼,能致人语之豪户。”

新法的受益者是乡下穷人,他们哪能影响舆论?“能致人语”影响舆论的,是“仕宦并兼”的“豪户”,而他们是新法的受损者。今天,人人都明白“屁股决定脑袋,脑袋决定喉舌”的规律,看来古往今来尽皆如此。直到今天,看看所谓“大众媒体”渲染的生活方式、喜怒哀乐、价值取向,又有多少反映了占人口绝大多数的农村人口、农民工、城市贫民的心声?

近代史上,评价王安石的人,有三位值得特别注意。

一位是力图变法补天的梁启超,他全面肯定王安石的德量、气节、学术、文章,认为他的改革措施“适应于时代之要求而救其弊”,“大率皆有合于政治之原理,至今东西诸国行之而有效者也”。更推崇王安石“若乃于三代下求完人,惟公庶足以当之矣。”----几乎与尧、舜、禹并肩。

一位是力图推翻沙俄专制的列宁,他称王安石为“中国十一世纪的改革家”。

一位是优雅的文人林语堂,他将王安石描绘为集小人权谋于一身而又无知的奸臣,“新政”搅乱朝纲,误国误民。

由此我们发现,“新政”的成败,与其说反映了变法者们的个性特征、政治智慧,不如说是反映了整个精英阶级的集体选择----他们不希望这位“拗相公”出来充当乌鸦嘴,更不能容忍王安石断了自己的财路。切身的体验告诉他们,兼并正在为他们展开一幅盛世辉煌。

4.盛世耶?鱼腩耶?

其实在王安石之前,那个“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的范仲淹就搞过“庆历新政”,其目的在于“择官长、精贡举、抑侥幸、均公田、明黜徙……”,结果“论者藉藉”、“多所举劾”、“相与腾口”。被西夏人视为“胸中有十万甲兵”,尊称为“小范老子”的范仲淹败在自己的朝野舆论之下。

而今,王安石变法的失败,结束了官僚机器对兼并的抗拒。组成中央集权官僚机器的士大夫们,自此无约束地沿着兼并的道路奋勇前进,一个超级大国的盛世辉煌正向他们招手。

经济学理论告诉我们,让要素自由流通,必然发生兼并,而这将使要素配置优化,促进生产的发展。许多歌颂大宋朝的文章不厌其烦地告诉我们,两宋是何等的辉煌:

由于兼并,大量的劳动力离开了土地,工商业得以大发展。北宋中期后政府税收中农业税仅占30%,而工商业税占70%。到了南宋,海关税占到税收的15%,与之对比,2004年关税在我国的税收中仅占4.3%。北宋时国家税收就达到1亿两白银,这个纪录保持了八、九百年,到1900年国家税收也就8000万两。

工商业的发展推动了“金融深化”,宋神宗时全国年铸币506万贯,是唐朝开元盛世年32万贯的15.8倍。公元1023年(天圣元年)北宋政府开设了世界上第一个负责纸币发行的官方机构“益州交子务”,这是世界上最早的中央银行。南宋时期政府在杭州设立“行在会子务”专门管理印制发行“会子”。

富饶的财政收入推动了以东京开封府,西京洛阳府,北京大名府,南京应天府为中心的城市化。据说“汴都(东京)数百万户,尽仰石炭,无一家燃薪者”,这“数百万户”恐怕有些夸张。历史教课书称,东京居民有20万户。程民生在《宋代家庭人口数量初探》中考证,那时平均每户7人,可见东京人口高达140万人。无怪乎《东京梦华录》描绘它“以其人烟浩穰,添十数万众不加多,减之不觉少。”----增减十几万人,居然感觉不到。

另外三京也都是百万人口以上的城市。10万户(70万人)以上的城市则由唐代的十几个增加到46个。与之对比,南宋末期西方最大最繁华的城市是威尼斯,只有十万人口。有人估计宋朝城市人口占总人口的比例达到22%,甚至有人估计高达30%。与之对比,我们现代的城市人口比例到1984年才超过 22%,1996年才超过30%。

更有人估算,宋代的GDP占全球的50%,今天,根据世界银行的统计,美国GDP也只占全球的30%。可见堂堂大宋是一个货真价实的“超级大国”。这个超级大国的首都,聚集着一个极为富有的阶级,“京师,天下富商大贾所聚”(《靖康纪闻》)。《续资治通鉴长编》则记得比较具体:

“国家承平岁久,兼并之家,徭役不及,坐取厚利。京城资产百万者至多;十万而上,比比皆是。”

兼并使京城里拥银百万的富户“至多”,至于有十万两银子的,“比比皆是”。这个阶级的膨胀刺激了奢侈性消费的发达:

“大抵都人风俗奢侈,度量稍宽,凡酒店中不问何人,止两人对坐饮酒,亦须用注碗一副,盘盏两副、果菜楪各五片、水菜碗三五只,即银近百两矣。虽一人独饮,碗遂亦用银盂之类”。

两人对饮就要花近百两银子,让人想起今天的“顺峰”、“天上人间”之类处所。《东京梦华录》描写当年的东京:

“举目则青楼画阁,绣户珠帘。雕车竞驻于天街,宝马争驰于御路,金翠耀目,罗绮飘香;新声巧笑于柳陌花衢,按管调弦于茶坊酒肆。八荒争凑,万国咸通。集四海之珍奇,皆归市易;会寰区之异味,悉在庖厨。”

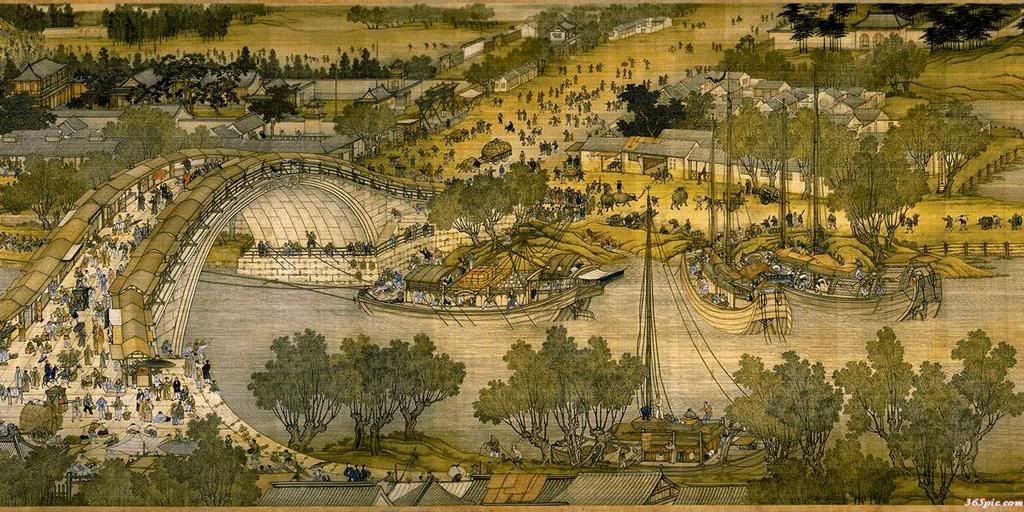

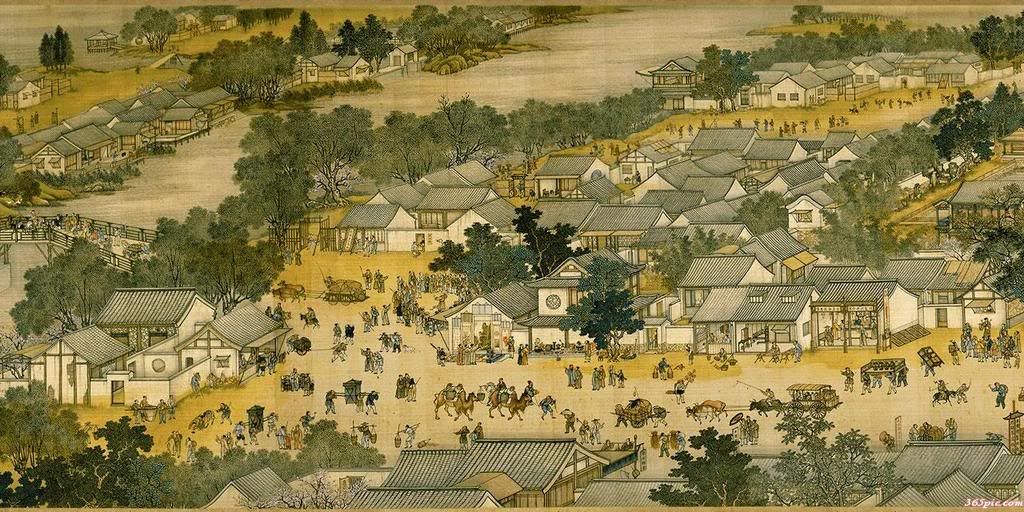

青楼画阁、绣户珠帘、香车宝马、花街柳巷、按管调弦、新声巧笑、四海珍奇、寰区异味……,无怪乎千年之后仍令文豪们神往。余秋雨就说过“我最向往的朝代就是宋朝。”……《清明上河图》(见图11)被视为当时首都的实录,它描绘了七百七十多个人物,其中有船夫、小商人、小手工业者、和尚、尼姑、道士、江湖郎中、算命先生、摊贩、车夫、轿夫、乞丐。不知我们这些据称是共产党员的文豪们,希望以何种身份,穿越到那个千年前的首都?

图11:清明上河图中的各色人物

首都为何能有如此盛况?清人赵翼道出了其根由:“恩逮于百官者,惟恐其不足;财取于万民者,不留其有余。”“民之生于是时者,不知何以为生也。”(赵翼:《廿二史札记》卷25《宋制禄之厚》、《南宋取民无艺》,中华书局1963年版,第485、492页。)赵翼认为“此宋制之不可为法者也”,而我们那些打着共产党员招牌的文豪们,却向往这样的制度。两相对比,立场品味,高下立现。

史学界普遍认为中国经济在宋代出现飞跃,达到了顶峰,这是中国史坛上最流行的成说之一,被称为“宋代经济革命说”。清华大学的李伯重质疑这一学说,他考证史籍,认为在当时经济最发达的江南地区,农业并没有出现“革命”。如果此论成立,生产力低下的农村与奢华的城市间必然形成尖锐矛盾。(见李伯重《“选精”、“集粹”与“宋代江南农业革命”》《中国社会科学》2000年第1期)

宋代到底有无经济革命,有待学者们探讨。历史事实是,这个文明让一个被其视为“落后”的文明打垮了,北宋亡于金,南宋亡于元,“富庶”、“繁华”成了游牧民族洗劫、蹂躏的“鱼腩”。这个事实让笔者怀疑“经济革命”之说。论者每每将两宋与英国的工业革命相比,将兼并与“圈地运动”相比。工业革命发育出一个向外扩张、殖民的强势文明,而两宋呢?一个导致自己的社会成为别人“鱼腩”的政治经济趋势,即使被称为“革命”又有何价值?

有人翻检史籍,发现从宋太祖乾德三年(963年)的第一次农民起义,到宋朝末年(1275年)最后一次农民起义,宋朝前后300余年中经历了433次农民起义,其中230次发生在北宋,203次发生在南宋,平均一年就有1.4次。农民起义“一年多似一年,一伙强似一伙。”(见王曾瑜《宋朝:中国落后世界的罪魁祸首》)

两宋的兼并让精英阶级得以尽享繁华。排除范仲淹、王安石之类“拗相公”的聒噪,显然符合这个阶级大多数人的意愿。然而,他们没想到,能排除范仲淹、王安石的“干扰”,却没法排除女真人、蒙古人的征伐。金灭北宋,《清明上河图》描绘的盛世灰飞烟灭。首都汴京城内“斗米三千,贫民饥饿,布满街巷,死者盈路”(《南烬纪闻录》)。整个首都经济圈“几千里无复鸡犬,井皆积尸、莫可饮”(庄季裕:《鸡肋编》卷上)。盛世转瞬间变成了国破、家败、人亡。

5.结语:“一民之生重天下”

面对对新法的非议,神宗与三朝元老文彦博有过这样一段对话:

“上曰:‘更张法制,于士大夫诚多不悦,然于百姓何所不便?’彦博曰:‘为与士大夫治天下,非与百姓治天下也。’”(《续资治通鉴长编》)

“新法”的问题在于让士大夫“不悦”,至于老百姓的感觉,本无所谓。这江山是精英阶级的,不是老百姓的。这才是整个问题的要害。

平心而论,对中央集权的官僚机器而言,文彦博的价值标准并不离谱。然而作为被治理者的百姓,水可载舟,亦可覆舟,即使为了统治者自己的长远利益,也不能对百姓的处境漠然视之。于是就有了民本思想----以民为本,“君”对待“民”,要象资本家对待资本那样慎重。孟子说的透彻:“民为贵,社稷次,君为轻。”(《孟子·梁惠王上》),没有了资本,资本家就不成其为资本家;没有了民,君也就不成其为君。所以《尚书 五子歌》说:“民惟邦本,本固邦宁”。 五子歌》说:“民惟邦本,本固邦宁”。

然而,民既然不过是君的“本钱”,作为所有者,爱护与否就只是个人选择而已。梁武帝萧衍丢掉江山时说:“自我得之,自我失之,亦夫何恨?”----糟踏掉自己的江山,老子乐意----那是何其潇洒。

至于构成“社稷”的精英们,在专制帝国中,他们更可能认为“民”只是君的“本”,未必能成为自己的“本”。要说自己的“本”,还是兼并一些田产更实在一些。所以宋代的士大夫“宦游而归,鲜不买田”(袁燮:《絮斋卷》)----当官敛钱、回乡买田,这已是正常现象。在兼并这个问题上,士大夫与“君”利益未必一致。于是我们看到了君与臣的博弈、体制与个体的博弈、中央与地方的博弈。

在士大夫中,王安石显然是个异类,他在《兼并》一诗中说:“一民之生重天下,君子忍与争秋毫?”已经渗入了感情因素,“民”在他心中已经不再是“本钱”那样冷冰冰的客体。这让他走到了民本思想的边界。下一个走到这边界的,是明亡后的黄宗羲。他反思大明王朝灭亡的教训时,得出了一个惊世骇俗的结论:“万民之忧乐”高于“一姓之兴亡”。天下治乱与否,但看百姓忧乐,而皇室兴亡本无所谓----“无与于治乱者也”。

再向前走一步,就会告别民本思想,迎来民权思想。站在这个思想交界面上,回看围绕王安石的千年毁誉,耳边不免响起他当年的叹息:“至今商女,时时犹唱,后庭遗曲。”

|