[内容提要]在西汉末年东海郡有正式编制的吏员中,少吏占吏员的绝对多数。不论是由少吏升迁为长吏,还是由长吏迁转为其它长吏,以实际才干升迁者都占很高的比例,因儒学素养而获升迁者在二者中所占比例都非常低。尽管由于儒学被视为官方意识形态,及其与仕进制紧密结合,促使部分文吏学习儒家经典,有些少吏因此而升为长吏,跻身士大夫,但是,文吏作为一种官僚类型,是始终存在的,而且仍然在官僚队伍中占绝大多数,缺乏儒学素养也仍然是这一群体的主要特征。在两汉四百年间,在官僚队伍的各级长吏中,儒生所占的比例不断增加,幷逐渐取得优势地位,而文吏则最终在数量众多的官府属吏中(即少吏)中站稳脚跟,以其实际才干在行政体制中发挥其应有的作用。

尹湾汉简对西汉末年东海郡的吏员构成情况有较为详细的记录,[1]已有很多学者对这些数据进行过讨论。在此基础上,本文拟从数量统计的角度对相关资料再做一次梳理,考察东海郡各秩次吏员所占比例,进而对汉代文吏这一老生常谈的问题略抒浅见。

一、吏员的秩次构成

尹湾汉简《东海郡吏员簿》所记录的东海郡郡、县、乡各级机构的吏员构成情况,其中,郡县长吏都注明了秩次,而少吏则没有注明秩次,只能根据相关记录进行推断。所幸绝大部分少吏的秩次能够根据尹湾汉简《东海郡集簿》和《东海郡下辖长吏名籍》等数据推断出来,不能确定的只是极少数,对于我们了解各秩次吏员在官僚队伍中所占比例影响不大。

太守府和都尉府的吏员构成情况见表1和表2。其中,关于属的秩次,杨际平先生通过对尹湾汉简之《东海郡下辖长吏名籍》中可确定前资的108名长吏进行考察,认为属的秩次与卒吏大体相当,可能也是百石吏。[2]关于书佐、用算佐和小府啬夫的秩次,廖伯源和杨际平先生认为属于斗食之吏。[3]

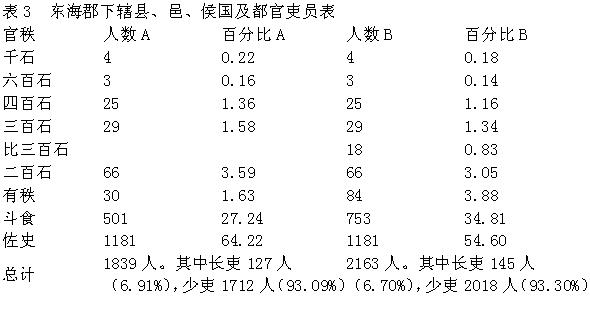

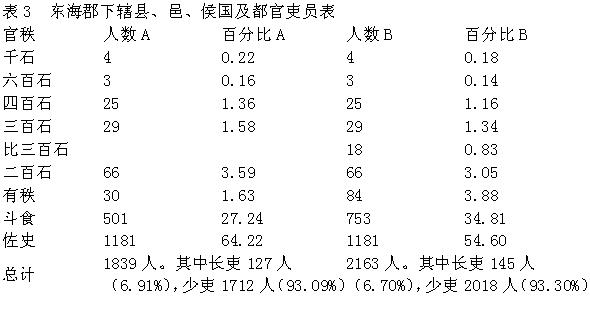

东海郡所辖各县、邑、侯国及都官的吏员的构成情况如表3。除侯国家臣而外,其它吏员的秩次为:千石包括令4人;六百石包括令3人;四百石包括长9人,相4人,丞4人,尉8人;三百石包括长6人,相14人,丞3人,尉6人;二百石包括丞36人,狱丞1人,尉29人;有秩包括官有秩5人,乡有秩25人;斗食包括令史144人,狱史78人,官啬夫60人,乡啬夫137人,游侥82人;佐史包括牢监33人,尉史80人,官佐281人,乡佐88人,邮佐10人,亭长689人。[4]

侯国家臣中,18位家丞的秩次为比三百石,简文中有明确记录。杨际平先生根据《东海郡下辖长吏名籍》中的相关记录进行考察,认为54位仆、行人、门大夫的秩次为百石,而252位洗马、中庶子的秩次究竟是斗食,还是更低于斗食,目前尚难确定。[5]本文暂定洗马、中庶子为斗食之吏。

“人数A”和“百分比A”两栏所列数字表示除侯国家臣而外的吏员构成情况,“人数B”和“百分比B”两栏所列数字表示包括侯国家臣在内的吏员构成情况。

以表3为基础,将太守府和都尉府的吏员合幷统计,即在六百石中加上太守丞和都尉丞各1人,有秩中加上卒史11人、属8人,斗食中加上书佐13人、用算佐2人和小府啬夫1人,此外,还有□二千石的太守和真二千石的都尉,这些吏员合在一起,就形成东海郡吏员构成情况一览表(表4)。

[表注]

“人数A”和“百分比A”两栏所列数字表示各秩次吏员的构成情况,“人数B”和“百分比B”两栏所列数字表示按“长吏”和“少吏”合幷之后的吏员构成情况。

根据表3和表4可知:

第一,上述统计只涉及有正式编制的吏员,而不是实际吏员数。实际吏员除了有正式编制的吏员而外,还包括以各种方式和名目聘用的吏员。

第二,上述统计也没有包括里正等更为基层的小吏。以及三老、孝、悌、力田等具有教化功能的人士。

第三,在有正式编制的吏员中,郡县属吏(也称少吏,包括有秩及以下吏员)占吏员的绝对多数(超过93%)。在少吏中,有秩这一秩次的吏员极少,而以斗食、佐史占绝对多数,斗食、佐史之吏在郡县吏员总数中所占比例近90%。如果将正式编制以外的非正式吏员统计在内,再加上里正等更低级别的小吏,那么,少吏在整个官僚队伍中所占的比例会更高。

上述统计反映了西汉末年东海郡有正式编制的吏员中长吏与少吏所占比例,应该具有一定的代表性。

二、各级官吏升迁原因

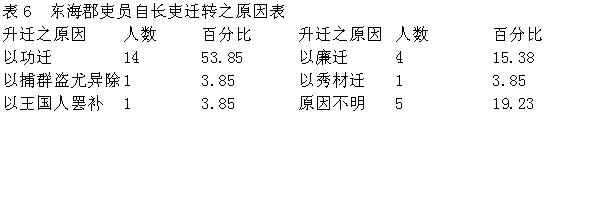

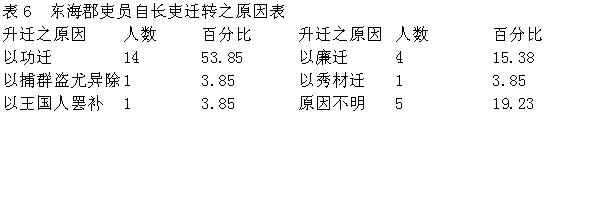

尹湾汉简《东海郡下辖长吏名籍》列出了东海郡109名官吏的故职及其升迁原因,廖伯源先生对此有详细统计。[6]现根据廖先生的统计,将故职为少吏(附孝者)而升迁为长吏者列为表5,将故职为长吏而迁转为其它长吏者列为表6。

[表注]

资料来源:根据廖伯源《汉代仕进制度新考》之表二与表六重新绘制,参见廖伯源《简牍与制度——尹湾汉墓简牍官文书考证》,页22-23和页35。

“以举方正除”和“以孝廉迁”中各有“孝者”一人。

[表注]

资料来源:根据廖伯源《汉代仕进制度新考》之表一重新绘制,参见廖伯源《简牍与制度——尹湾汉墓简牍官文书考证》,页16-18。

在表5和表6所列举的迁转原因中,如果说秀材、方正、孝廉与儒学素养有关,那么,以功迁、以廉迁、以格捕盗贼除、以为军吏十岁补等则主要涉及官吏的实际才干,而以请诏除、以王国人罢补又有别于儒学素养和实际才干。按照这一分类原则,我们把表5和表6合幷为表7。

不论是由少吏升迁为长吏,还是由长吏迁转为其它长吏,以实际才干升迁者都占很高的比例,前者占86.75%,后者占73.08%。考虑到自长吏迁转者人数较少,且迁转原因不明者又较多,统计结果存在很大误差,因此可以推想,在西汉末年的东海郡,故职为少吏者与故职为长吏者相比,因实际才干迁转为长吏者所占比例恐怕相差无几,因儒学素养而获升迁者在二者中所占比例都非常低。

需要指出的是,尹湾汉简只向我们提供了县级长吏及其下属吏员的迁转记录,因此,上述统计不能体现太守、都尉以及更高级别官员的升迁情况。许倬云先生曾考察西汉各个时期丞相来源情况,指出:

西汉各个时期政权的性质由丞相来源即可看出其不同。自高祖至于景帝,丞相十三人,都是列侯,不为高祖从龙功臣,即是功勋子嗣。武帝朝在列侯之外,加上外戚、宗室,及一个临时封侯的公孙弘。昭、宣两朝则绝大多数出身郡县掾吏,或公府僚属,都是文吏。元帝以下,丞相多属儒生,除王商是外戚外,多是经学之士。[7]

汉武帝以后,随着汉朝对儒学的提倡,利禄的引导,通经入仕者在官僚队伍中所占比例逐渐增多。由于研习儒家经典受经济、教育、个人好尚等多种条件的限制,儒学的普及需要一个过程,因此,在西汉末年,经学之士在高级官僚中所占比例较高,而在低级官吏中所占比例则很低,这应该属于正常现象。虽然没有更直接的数据,但可以想见,东汉时期,低级官吏中儒生的比例也可能会有所提高。阎步克先生以士大夫这一特殊群体的形成为线索,探讨了两汉时期文吏与儒生的冲突与融合,指出:

“吏服驯雅,儒通文法”,正是两汉四百年儒生与文吏长期对立的归宿。由此而形成的一种既熟知儒家经典,又通晓文法律令的角色,构成了中国古代士大夫群体的基本特征与基本成份。东汉选官“以能取人”的方针和“试职”“累功”的方法、有力地促成了这一变迁。由之,儒生与文吏的冲突,在二者的接近与融合中渐趋消解。[8]

那么,在以“吏服驯雅,儒通文法”为特征的士大夫群体逐渐形成的同时,文吏自身经历了怎样的变化?他们是否随着士大夫这一特定群体的形成而退出历史舞台?或者,文吏与儒生究竟在多大程度上走向融合?

三、少吏与两汉文吏

黄留珠先生认为,广义的文吏“当泛指官府掾属一类吏员,相当于今日所谓之低级公务员或低级文官。在秦的‘霸道’和汉的‘霸王道杂之’政治下,文吏始终是一支不可忽视的社会力量”。[9]如所周知,文吏是适应官僚制度的需要而产生的。在官僚制度下,要求设官分职,各有专责,既需要读经书、“通大道”的决策人员,也需要“知官事,晓簿书”的具体办事人员。正如王充所说:“材不自能则须助,须助则待劲;官之立佐,为力不足也;吏之取能,为材不及也。”[10]因此,熟悉官府事务、有实际才干的文吏作为一种官僚类型,是官僚机器正常运转所不可或缺的。[11]

笔者认为,尽管随着儒学的推广,东汉时期,少吏中儒生的比例可能比西汉会有所提高,但提高的程度是有限的。

首先,由于经济条件和师资条件、时间与精力等因素的限制,对于普通家庭而言,求学实为不易。

儒家经典,自先秦以来,号为难治,“累世不能殚其学,当年不能究其礼”。[12]富家子弟求学,获得家庭资助是不成问题的。如西汉末年,班彪“幼与从兄嗣共游学,家有赐书,内足于财,好古之士自远方至,父党扬子云以下莫不造门”;[13]东汉末年,钟繇族父“供给资费,使得专学”。[14]

普通民户资助一个求学的人,则勉为其难。如:

陈平,阳武户牖乡人也。少时家贫,好读书,治黄帝、老子之术。有田三十亩,与兄伯居。伯常耕田,纵平使游学。平为人长大美色,人或谓平:“贫何食而肥若是?”其嫂疾平之不亲家生产,曰:“亦食糠核耳。有叔如此,不如无有!”伯闻之,逐其妇弃之。[15]

陈平游学,得到兄长的支持,兄嫂却有怨言。这虽是战国末期的情况,但与两汉时期幷无二致。这可以从西汉名臣翟方进的求学经历中得到说明:

方进年十二三,失父孤学,给事太守府为小史,号迟顿不及事,数为掾史所詈辱。……因病归家,辞其后母,欲西至京师受经。母怜其幼,随之长安,织屦以给。[16]

两汉时期,更有众多贫寒子弟为学习儒家经典,几年乃至十几年负笈从师,投入大量时间与精力,还要自谋生计,从事佣作或其它形式的劳动。例如,西汉宣帝时,匡衡“父世农夫,至衡好学,家贫,庸作以供资用,尤精力过绝人”;[17]西汉末,承宫“少孤,年八岁为人牧豕。乡里徐子盛者,以《春秋经》授诸生数百人,宫过息庐下,乐其业,因就听经,遂请留门下,为诸生拾薪”;[18]两汉之际,卫飒“家贫好学问,随师无粮,常佣以自给”;[19]桓荣“少学长安,习《欧阳尚书》,事博士九江朱普。贫窭无资,常客佣以自给,精力不倦,十五年不窥家园”;[20]东汉顺帝时,“公沙穆来游太学,无资粮,乃变服客佣,为(吴)佑赁舂”;[21]东汉后期,孙期“少为诸生,习《京氏易》、《古文尚书》。家贫,事母至孝,牧豕于大泽中,以奉养焉”;[22]侯瑾“少孤贫,依宗人居。性笃学,恒佣作为资,暮还辄燃柴以读书”。[23]凡此种种,都说明当时学习儒家经典之不易。

第二,对少吏的考核与任用,所重视的是他们的实际才干,而不是儒学素养。

“吏服驯雅,儒通文法”固然是汉王朝的一种政治理想,然而,根据上述统计表(表5、表6和表7)可知,直到西汉末年,对于绝大多数文吏而言,由基层逐步升迁,主要靠的是实际才干,而不是儒学素养。反映西汉中后期至东汉初年西北边塞情况的居延、敦煌汉简告诉我们,对于士吏、候长、候史、燧长等边塞基层官吏的考核,也是根据其实际才干,内容包括功、劳、能书、会计、治官民颇知律令、文或武等项目,而不涉及儒学素养;而且对不同级别的官吏,考核的频率也不同。[24]

董仲舒是汉代大儒,他在《春秋繁露•考功名》中设计了一套考核官吏政绩的原则和方法,尽管有其理想的成分,但幷非全无根据。例如,《考功名》中有如下内容:[25]

考试之法,大者缓,小者急,贵者舒而贱者促。诸侯月试其国,州伯时试其部,四试而一考;天子岁试天下,三试而一考,前后三考而绌陟,命之曰计。

考试之法,合其爵禄,幷其秩,积其日,陈其实。计功量罪,以多除少,以名定实。

《考功名》所提到的考绩原则和考绩项目与汉代西北边塞防御系统所实行的考绩制度竟然如出一辙,这是很值得深思的。事实上,除了丞相等朝廷大员可以辅佐天子“理阴阳、顺四时”,坐而论道而外,绝大部分官吏都是要处理具体的行政事务的,有上计制度和各种考评与升迁贬斥挂钩,有日常行政的职责要求,有上令下达与下情上达的行政需要,等等,凡此种种,在儒生走向仕途之日,就必须面临。因此,不论这些官吏受过何种教育,也不论他们的学术倾向如何,官僚制度的正常运转,客观上都需要他们必须在其位则谋其政,遵循最基本的行政规则。《考功名》中所提出的考核原则和方法,只能从这一角度来理解。即使在儒学大行其道的东汉时期,这一情况也不会有太大的改变。可以说,对于少吏而言,如果他们对仕途没有更高的期望,那么,实际才干要比儒学素养重要得多。

第三,文吏要想具备儒学素养,受多种条件的限制。

不论是官僚制度的客观需要,还是“大者缓,小者急,贵者舒而贱者促”的考核原则,都决定了有秩、斗食、佐史等少吏秩次低微而职务繁忙的特点,因此少吏又被称为“厮养之吏”。厮养之吏,如果不满足于位卑职繁的处境,则学习儒家经典不失改变现状的有效途径。史书中留下了很多因不甘心于“厮养之吏”的地位而刻苦学习的故事。除了前面提到的翟方进而外,还有东汉时期:

(赵晔)少尝为县吏,奉檄迎督邮,晔耻于厮役,遂弃车马去。到犍为资中,诣杜抚受《韩诗》,究竟其术。积二十年,绝问不还,家为发丧制服。抚卒乃归。州召补从事,不就。举有道。卒于家。[26]

(冯良)出于孤微,少作县吏。年三十,为尉从佐。奉檄迎督邮,即路慨然,耻在厮役,因坏车杀马,毁裂衣冠,乃遁至犍为,从杜抚学。妻子求索,踪迹断绝。后乃见草中有败车死马,衣裳腐朽,谓为虎狼盗贼所害,发丧制服。积十许年,乃还乡里。[27]

(崔瑗)年四十余,始为郡吏。以事系东郡发干狱。狱掾善为《礼》,瑗间考讯时,辄问以《礼》说。其专心好学,虽颠沛必于是。[28]

(范冉)少为县小吏,年十八,奉檄迎督邮,冉耻之,乃遁去。到南阳,受业于樊英。又游三辅,就马融通经,历年乃还。[29]

(陈实)出于单微……少作县吏,常给事厮役,后为都亭佐,而有志好学,坐立诵读。县令邓邵试与语,奇之,听受业太学。[30]

郭太字林宗……家世贫贱,早孤。母欲使给事县廷,林宗曰:“大丈夫焉能处斗筲之役乎?”遂辞。就成皋屈伯彦学,三年业毕,博通坟籍。[31]

(王基)少孤,与叔父翁居。翁抚养甚笃,基亦以孝称。年十七,郡召为吏,非其好也,遂去,入琅邪界游学。黄初中,察孝廉,除郎中。[32]

(崔琰)少朴讷,好击剑,尚武事。年二十三,乡移为正,始感激,读《论语》、《韩诗》。至年二十九,乃结公孙方等就郑玄受学。[33]

上述事例一方面说明,文吏通过学习儒家经典,可以跻身士大夫群体,另一方面也说明,文吏要想具有儒学素养,需要超乎常人的恒心与毅力。因此,对于多数文吏而言,要想具有儒学素养,实非易事。

第四,由于世家大族对儒学和仕途的垄断,即使学有所成,仕途也未必平坦。

如前所述,学习儒家经典,需要财力、物力的支持,还需要投入大量的时间和精力,只有贵族官僚和富裕之家才能够具备这些条件。东汉时期出现很多累世经学、累世公卿之家,有其产生的客观环境。魏晋以后形成门阀制度,导致“上品无寒门,下品无势族”的局面。[34]世家大族对重要官职的垄断,使细族孤门出身的少吏升迁更加困难。

第五,由于长吏的空缺有限,绝大多数少吏恐怕终生难以获得升迁为长吏的机会。

根据前面表3和表4的统计,在西汉末年的东海郡吏员中,少吏在吏员总数中所占比例超过93%,即使把少吏中的有秩排除在外,斗食、佐史所占比例也将近90%。这就意味着,在由少吏升迁为长吏的过程中,绝大多数少吏注定要在位卑职繁的岗位上终其一生。

尽管由于儒学被视为官方意识形态,及其与仕进制紧密结合,促使部分文吏学习儒家经典,有些少吏因此而升为长吏,跻身士大夫,但是,文吏作为一种官僚类型,作为一个群体,是始终存在的,而且在官僚队伍中仍然占绝大多数。经济、师资等条件的限制,求学的艰难与回报的不可预知,以及对少吏的考核与任用更重视其实际才干而不是儒学素养,使多数文吏出于现实的考虑,而安于以少吏供职的现状,因此,缺乏儒学素养仍然是这一群体的主要特征。正如卜宪群先生所说:

由于汉代仕进途径的差异,官僚出身背景的差异,以及统治阶级对二者倚重程度的不断政策调整,从整体上说,不可能完全消弭彼此之间的矛盾。我们认为,文吏与儒生在为政方针、指导思想、行政风格等问题上的冲突和融合不仅存在于汉代,而且也贯穿着整个中国古代官僚政治的发展历程,汉代不能解决这个问题,中国古代官僚政治也不能解决这个问题。[35]

四、余论

文吏是战国以来随着官僚制度的建立而形成的一种官僚类刑,其主要特点就是尊奉主上、晓习法律幷善于合乎法律规范地处理纷繁复杂的公文和具体事务。韩非子认为:“人臣毋称尧舜之贤,毋誉汤武之伐,毋言烈士之高,尽力守法,专心于事主者,为忠臣”,[36]主张“明主之国,无书简之文,以法为教,无先王之语,以吏为师”。[37]商鞅变法,在秦国所推行的正是这样的政策。由于文吏是官僚制度所不可缺少的一个群体,因此汉代虽然极力批评秦以“法术”治国的种种弊端,却无法把文吏从官僚队伍中清除出去,或将其消解于儒生士大夫之中。[38]

当然,这也不是说,文吏经过两汉四百年的历程,没有发生任何变化。从整体上说,文吏的地位在不断下降,只不过这种下降是有一定限度的。随着儒学的推广,在官僚队伍中,各级长吏自上而下,儒生所占的比例不断增加,幷逐渐取得优势地位,而文吏则在各级长吏中所占比例不断减少,最终在数量众多的官府属吏中(即少吏)中站稳脚跟,以其实际才干在行政体制中发挥其应有的作用。文吏位卑职繁而人数众多,他们在中国古代官僚政治中的作用几乎是不可替代的。直到明清时期,文吏(胥吏)在官僚队伍中翻云覆雨,仍然是一支不可忽视的力量。

阎步克先生曾经讨论过这样一个有趣的现象:[39]

《史记》、《汉书》所载西汉之酷吏约十五人,其中郅都等十一人在景、武时,此后仅田广明等四人,他们全为文吏。而《后汉书•酷吏传》记酷吏七人,为西汉之一半不足。而且其中董宣以刚直著称,号“强项令”,下狱后“晨夜讽诵”,当系儒生;李章“习《严氏春秋》,经明教授”,黄昌曾“就经学”,王吉“好诵读书传”。只有樊晔、周纡、阳球,好申韩。而且周纡、阳球搏击宦官,与儒生实近一党。

酷吏之儒生化,也不妨说成是儒生的酷吏化。儒生不但掌握了文吏之技能,甚至有时还表现出了类似的举法不苛、严苛酷烈之风。较之西汉,他们已“纠之以猛”了。

这一发现很有意义。笔者曾对两汉时期酷吏与执法的关系进行过考察,认为酷吏的所作所为,不仅与“导之以德,齐之以礼”的原则格格不入,甚至也偏离了“导之以政,齐之以刑”的原则,他们往往法外造法,刑外用刑,对法律制度造成破坏。[40]对于那些通晓儒家经典的酷吏而言,他们幷没有把儒家的政治理想付诸实践,儒学素养在他们身上不过徒有其表。这类现象告诉我们,在儒学成为获取利禄的终南快捷方式时,儒学及其“王道”政治理想对中国古代官僚行政的指导作用,是很值得怀疑的,对占官僚队伍绝大多数的少吏之影响,更不应被夸大。

2007年6月初稿。

(编者按:本文收稿日期为2007年10月12日。)

________________________________________

[1]连云港市博物馆、东海县博物馆、中国社会科学院简帛研究中心、中国文物研究所,《尹湾汉墓简牍》,(北京:中华书局,1997)。

[2]杨际平,《汉代内郡的吏员构成与乡、亭、里关系——东海郡尹湾汉简研究》,《厦门大学学报》(哲社版)1998.4:28-36。

[3]杨际平前引文,以及廖伯源,《汉代仕进制度新考》,载廖伯源《简牍与制度——尹湾汉墓简牍官文书考证》(台北:文津出版社,1998),页3-55。

[4]参见:⑴谢桂华,《尹湾汉墓简牍和西汉地方行政制度》,《文物》1997.1:42-48;⑵廖伯源,《汉代郡县属吏制度补考》,载廖伯源《简牍与制度——尹湾汉墓简牍官文书考证》,页59-84;⑶杨际平,《汉代内郡的吏员构成与乡、亭、里关系——东海郡尹湾汉简研究》。

[5]杨际平,《汉代内郡的吏员构成与乡、亭、里关系——东海郡尹湾汉简研究》。

[6]廖伯源,《汉代仕进制度新考》。

[7]许倬云,《西汉政权与社会势力的交互作用》,《中央研究院历史语言研究所集刊》第35本(1964,台北),页261-281。

[8]阎步克,《察举制度变迁史稿》(沈阳:辽宁大学出版社,1991),页59。

[9]黄留珠,《简牍所见秦汉文吏的若干问题》,载黄留珠《秦汉历史文化论稿》(西安:三秦出版社,2002),页274-290。此处引文见页274。

[10]汉•王充,《论衡》(《诸子集成》第7册,上海:上海书店据世界书局本影印,1986),《程材》,页119。

[11]参见于振波,《秦汉法律与社会》(长沙:湖南人民出版社,2000),页219-220。

[12]《史记》(北京:中华书局,1982),卷47《孔子世家》,页1911引晏婴语。

[13]《汉书》(北京:中华书局,1962),卷100上《叙传》,页4205。

[14]《三国志》(北京:中华书局,1982),卷13《魏书•钟繇传》,页391。

[15]《汉书》,卷40《陈平传》,页2038。

[16]《汉书》,卷84《翟方进传》,页3411。

[17]《汉书》,卷81《匡衡传》,页3331。

[18]《后汉书》(北京:中华书局,1965),卷27《承宫列传》,页944。

[19]《后汉书》,卷76《循吏列传•卫飒》,页2458。

[20]《后汉书》,卷37《桓荣列传》,页1249。

[21]《后汉书》,卷64《吴佑列传》,页2100。

[22]《后汉书》,卷79上《儒林列传上•孙期》,页2554。

[23]《后汉书》,卷80下《文苑列传•侯瑾》,页2649。

[24]于振波,《简牍所见汉代考绩制度探讨》,北京大学硕士研究生学位论文,1993。指导教师:张传玺。

[25]汉•董仲舒着,清•苏舆注,钟哲点校,《春秋繁露义证》(北京:中华书局,1992),卷7《考功名》,页179-181。

[26]《后汉书》,卷79下《儒林列传下•赵晔》,页2575。

[27]《后汉书》,卷53《周燮列传附冯良》,页1743。

[28]《后汉书》,卷52《崔骃列传附崔瑗》,页1722。

[29]《后汉书》,卷81《独行列传•范冉》,页2688。

[30]《后汉书》,卷62《陈实列传》,页2065。

[31]《后汉书》,卷68《郭太列传》,页2225。

[32]《三国志》,卷27《魏书•王基传》,页750。

[33]《三国志》,卷12《魏书•崔琰传》,页367。

[34]《晋书》(北京:中华书局,1974),卷45《刘毅传》,页1274。

[35]卜宪群,《秦汉官僚政治》(北京:社会科学文献出版社,2002),页240。

[36]清•王先慎集解,《韩非子集解》(《诸子集成》第5册,上海:上海书店据世界书局本影印,1986),卷20《忠孝第五十一》,页360。

[37]《韩非子集解》,卷19《五蠹第四十九》,页347。

[38]参见于振波,《秦汉法律与社会》,页212。

[39]阎步克,《士大夫政治演生史稿》(北京:北京大学出版社,1996),页450-451。

[40]参见于振波,《秦汉法律与社会》,页236-243关于“酷吏与执法”的有关论述。

|