[摘要]他者既是人类学的研究对象,也构成人类学的认识论基础。古典人类学以“野蛮他者”为对象,通过对他者的想象来勾画人类文明的总体历史;现代人类学以“差异性他者”为对象,扬弃了对总体文明进程的关注,致力于以他者文化反观自我。中国人类学曾经以“少数民族”和“农民”这两类内部他者为对象,思考中国现代化的路径。随着后现代人类学对现代人类学他者观的全面反思,如何重新调整自我和他者的关系成为人类学的当务之急。看到广泛存在的他者范畴,承认我他之间的相交互融,这不仅有助于人类学警惕西方历史普遍性的假设,充分理解人的存在,不断扩大人类经验的维度,也有助于中国人类学更加客观看待中国与世界其他区域的交流和交融,更加全面理解中华民族多元性和一体性的辩证关系。 他者(other)不仅是人类学的研究对象,也构成人类学的认识论基础,同时在诸如哲学、心理学、女性主义和后殖民批判理论中有广泛影响。本文首先廓清他者概念的内涵,继而追溯他者概念在人类学历史中的流变,展现不同他者观之下的认识论差异,最后反思当下重建他者观的重要性及拓展他者观念的必要性。 一、中西语境中的他者观念 回溯他者在印欧语系中的词源,其基本意义为“差异”或“变化”,强调差异性和多样性。在西方思想史上,柏拉图很早就将“他者”作为一个哲学概念,围绕“一”与“多”、“存在”与“非存在”展开论述:“一”是绝对存在的“相”,他者是具体显现的“多”,相对于“一”而言意味着“区别”,有了区别,秩序才能形成。在这个意义上,他者并非与绝对存在的“一”对等的“非存在”,而是低于绝对存在的“异”。 黑格尔将不对等的“一”与“异”的关系转化为对等的二元对立关系,强调他者既是主体的对立面,也是自我意识形成的必要条件。但他认为二元对立关系中的双方是处于不断斗争的状态,一方是关系的主导、中心或肯定的一方,而另一方是关系的服从、边缘或否定的一方。相较而言,柏拉图意义上的他者观讨论的是同一性之下的差异性他者,黑格尔意义上的他者观分析的是在主体性之下的对立性他者,两种观念都呈现出一种对立涵盖的结构,构造出一种不平等的从属关系,影响着后来的精神分析、女性主义和后殖民批判理论。 在中文里,他者的表达相对模糊,自我则有多种表述方式:“自,鼻也。象鼻形”;清段玉裁注:“凡从自之字……亦皆于鼻息会意”;“己,中宫也,象万物辟藏诎形也。己承戊,象人腹”;“我,施身自谓也”;南宋徐锴曰:“从戈者,取戈自持也。”作为主体的“自”“己”“我”借助于作为客体的“鼻”“腹”“戈”得到表达,主客之间并非泾渭分明的二元对立。但这并不意味中文没有他者观。《说文解字》中收录过一个今天看来不属于人类范畴的他者:“它,虫也。从虫而长,像冤曲垂尾形。”这种基于“虫”的他者想象,表达某种古代中原的他者观——“不正确”的行为方式,例如以腹触地爬行或啖食生肉等。这后来成为文化意义上的中原“自我”与“蛮夷戎狄”等类他者之区别。 尽管如此,不论是与主体相统一的“鼻、腹、戈”,还是与“人”既相互吞噬又彼此区别的“它”,中文语境中自我和他者之间并不存在绝对他异性(alterity),自我与他者你中有我、我中有你,既相互区分,又相互交融。这显然不同于西方思想中以绝对存在的“一”或“自我”的主体性为中心的形而上学,绕过了主客截然二分的认识论困境。 二、人类学中的他者观念 (一)文野之别:古典人类学中的他者人类学是一门发端于西方的学问,早期人类学秉承了西方思想中的他者观念,将“文明自我”与“野蛮他者”视为对立双方,围绕文野之别展开讨论。19世纪中叶到20世纪初期,相继发展出以进化论和传播论为基础的历史观,用以考察人文世界的总体历史。 进化论人类学认为,人类具有心理一致性,即不同人群追求进步的心智本质一致,因此其进步过程在性质上基本相同,普遍遵循一致线条进化,从简单到复杂、从低级到高级、从野蛮到文明。 人类有一部分生活在蒙昧状态中,有一部分生活在野蛮状态中,还有一部分生活在文明状态中,这是无可否认的;这三种不同社会状态以必然而又自然的前进顺序彼此衔接起来,这同样也是无可否认的……近代的种种制度实着生根于野蛮阶段,而推其萌芽之始,则由在更早的蒙昧阶段。它们一脉相承,贯通各代,既有其逻辑上的前因后果,亦有其血统上的来龙去脉。 要了解近代制度的前因后果、来龙去脉,就要从其孕育的阶段入手。虽然欧洲已经进入“文明”阶段,但在世界其他地方仍然有停留于“蒙昧野蛮”阶段的人群,依然可以通过研究这些人群勾画出人类总体历史进程。 在一定意义上,进化论人类学通过将野蛮他者和文明自我视为进化链条上的开端和结点,来塑造人类的总体历史线条。他们把诸如易洛魁等非西方土著部落视为空间上的野蛮他者,把诸如古希腊罗马等西方古代社会视为时间上的野蛮他者,而把现代西方文明视为普世的超文化的“外在历史时间”。这使他们跨过了其他非西方“文明社会”,因为作为“古代文明遗存”的中国、中东、埃及、印度以及非洲等地,既不野蛮,也没有西方意义上的现代性,无法佐证植根于西方文明的时间进程,因而沦为“原始社会”人类学的附属品。 传播论人类学则反对单线进化论观点,认为不同文化并非展现为单一进化序列的不同阶段,而呈现为多个地理空间上的演化。传播论的奠基者之一赫尔德(Johannes Herder)指出,世界历史有如自然有机物的生长,无论植物和动物、个人或国家,其历史都归因于自然空间的宇宙论基础。人类是居于动植物之间的造物,在从自然中生长出来的同时,也获得了空间和时间的规定性。在这个意义上,不同地理环境对人的身心都有塑造作用,与不同环境互动,形成了不同民族,实现了从自然民族向文化民族的转变。这种转变,不是从野蛮到文明的质变,而是量的差异,例如火地岛原住民能够制造和使用弓箭,有自己的语言和概念,在这个意义上,他们也是文化民族。 不同于古典进化论的机械发展隐喻,传播论秉持有机生长隐喻,把文化系统看作生态群落,都有空间扩张的内在冲动,也有与环境之间的适应性和相互之间的竞争性,因此扩张不是无限的,而是在一定环境下停止传播形成边界。不同文化元素在扩张中得到扩散,在边界处形成差异,因此不同文化之间既存在差异,也存在相互采借而来的相似之处。这种内在有扩张、外在有边界的文化系统被称为“文化区”或“文化圈”,传播论人类学家大都致力于通过对文化要素的研究来架构人类文化区域的特点和边界。在一定意义上,传播论人类学通过将时间上的文野之别转化为空间上的我他之别,建立了对“人类地理学”的总体认识,其基础是具有差异性和关联性的他者。 古典进化论人类学家假想出的“野蛮人”沦为进化线条上的简单低级起点,相较而言,传播论人类学家观察到的“其他人”占据了地理空间上相对平等的位置。尽管如此,因为传播论人类学强调地理空间扩张的合法性,这种观点伴随着20世纪的两场扩张性战争终被扬弃。 (二)我他之分:现代人类学中的他者20世纪早期,现代人类学的诞生颠覆了对富有宇宙论和历史想象力的“大写的人”的思考,转向对具体可察的“小写的人”的关注,围绕自我和他者的文化差异展开研究。 这个转变体现在以“文化”替代“文明”的过程。一方面,不同于文明,文化具有普遍性,指一套自然、物质和人文的环境,使人得以成群,都包含特定的文明表现。因此,不论西方还是非西方,其形成社会的原则虽然各有千秋,但文化没有高低,都拥有独特的地位。人类学家在概念上拥抱了更加平等均质的文化概念,抛弃了有进化论意味的文明概念。另一方面,不同于文明,文化可以被科学地观察,对不同文化进行观察、记录和分类,就能积累对不同文化的认识,呈现和保存文化的多样性,这就是科学民族志传统。人类学家在方法上拥抱了“科学主义”精神,不再关心相互联系着的总体人文世界,而是将其割裂成实验室般的微型社区,只相信直接观察所得和第一手资料,剔除了想象力。 这场概念和方法革命催动了他者观念的变化,将时间上的文野之别转化为空间上的我他之分,也就是说,通过寻找“自我-他者”的差异甚至构建二者之间的对立来构建文化的多样性。这一转变颠覆了“文明自我和野蛮他者”之间的高低等级,使“非西方的他者”成为“西方自我”的镜子,映照西方的问题,反思西方的概念。这种对于他者文化的观察和反思塑造了现代人类学的问题意识:爱斯基摩人的婚姻与家庭,非洲部落的继嗣群体与部落制度,美拉尼西亚岛民的性心理人类学和交易圈,印第安人的图腾与亲属制度,中国东南的宗族和仪式,等等。 然而,科学民族志的“实验室”隐喻以及保护文化多样性的志业,也导致现代人类学几乎完全聚焦于那些相互隔离无始无终的“原始社会”或“乡民社会”,使西方自我与非西方他者严重撕裂,呈现为有历史的西方和无时间的非西方的二元对立,否定了他者对外部世界的想象和改造能力,假设了无文字的他者对保存和发展自己文化的无能为力。 尽管20世纪的人类学经历了从功能主义、冲突理论、结构主义、过程理论到象征人类学的种种转变,西方人类学对于非西方的理解却始终建立在“自我-他者”的二元对立之上,这隐含着欧洲人的内部对立——欧洲人拥有书写文字和历史文献的能力,“其他人”(others)则没有。从这种观点看,研究人类学的历史也就是研究那种描述和解释欧洲海外扩张中遭遇的人群之“他性”。这种研究虽然在根本上关注多元且彼此对立的其他人,但同时也意味着一种自反性,也就是说,将欧洲己身与异己“他人”重新包容进一种完整人类之内。因之,这种人类学史可以看作是一个“人”(anthropos)的普世主义和“族”(ethnos)的多元主义间的连续而复杂的辩证过程。 (三)自我作为他者:现代中国人类学中的他者 中国人类学作为世界人类学的一部分,在20世纪初推动了他者范畴的拓展。中国人类学的一个明显特征是面向本土的人类学研究。不过,本土性(native-ness)并不意味着排斥他性(otherness),现代中国人类学在特殊的境况下孕育出少数民族和农民两种他者。 现代西方人类学的积累和发展伴随着西方全球扩张的步伐,而中国人类学在孕育之时适逢帝制解体,因而国家营建成为20世纪中国人类学的主要关怀之一。对民族问题的关注在20世纪30年代的边政学及20世纪50年代的民族识别中得到了集中发展,其主要旨趣围绕少数民族在现代国家构建中的角色和地位问题展开,主要特征是学界对国家民族关系治理的介入。 1939年在著名的“中华民族是一个”的辩论中,少数民族的他性被重新定义。以顾颉刚、傅斯年为代表的学者认为,民族(nation)和种族(race)等概念在翻译的过程中产生了新的意涵,由此分类出的“少数民族”和“汉族”是不符合中国历史的;从秦始皇一统中国起,“中国民族”的概念就开始萌芽,各种人群混为一体,所有汉人的和非汉人的文化,都是“中华民族的文化”。“中华民族”既不同于种族,不组织在血统上,也不同于民族,不建立在文化上。这种主张认为少数民族并非汉族的他者,两者是一体的。 针对这种主张,以费孝通、吴文藻为代表的学者则认为,不能因言害义,用局外人的“中华民族”掩盖局内人的族群差异。作为文化团体的族群和作为政治团体的国家不同:一个国家可以涵盖数个族群,一个族群也可以归属不同国家。如果要使国内各文化、语言、体质的团体在政治上合作,不是取消几个名词就能达到的;而是要对不同族群有充分了解,在了解的基础上共同建设国家。这种主张坚持在共同的国家框架下,少数民族和汉族互为他者。20世纪50年代,随着民族识别工作的展开,少数民族具有了完整的他者身份。 相较而言,早期西方人类学界对“族群问题”的关心主要集中于观察和记录少数族群和主体民族之间的差异,例如“波雅士计划”中大量对于美国本土印第安人社会的研究。直至20世纪60年代,其才涌现出对族性(ethnicity)概念的讨论,但也基本集中于对国族主义(nationalism)意识形态的批评,用于回应“文化”概念解释力不足的问题:文化概念预设“民族”及其内涵固定不变,但封闭固定的文化概念不足以解释人事的跨文化流动。不仅如此,文化、族群等差异性概念常常被征调作为社会团结的基础,例如自19世纪以来,“民族”时常被调动作为国家建构的工具。可见文化差异并非原生的、本质的,而是建构的、变动的,族群问题牵连着一系列政治和经济实践。 中国与西方人类学在“民族”研究上的区别显示,中国人类学在构建“多民族国家”理论的过程中,“少数民族”是一个重要的他者,提供了理解中国整体的他山之石或“边缘性”视角,而西方人类学在“民族国家”的模式下,“民族问题”被转化为权力批判和意识形态反思。 现代中国人类学的另外一个重要他者是“农民”。19世纪末20世纪初,作为进化论的余波,现代化理论以多种面貌出现,都将现代化作为历史发展的必然阶段,绑定于现代西方、资本主义、工业文明以及市民社会等因素上。这深刻影响了20世纪初肩负建国富民重任的中国学者,他们把西方作为参照模版,把中国当作改造对象,将二者放在现代和传统的两端,认为独立富强之路就在于将传统贫穷的乡民社会转化为现代富裕的市民社会,例如费孝通从“江村”开启的一系列农村研究。 虽然在同一时期,美国人类学家也关注到了文野之间的“农民”,例如雷德菲尔德(Robert Redfield)对墨西哥的一系列“乡民社区”(folk community)的研究,将之看作是“原始部落和现代城市间”的过渡类型。但相较而言,美国学者将作为他者的农民视为城市文明的异质性他者;而在中国学者眼中,农民不仅是他者,也是自己。这种差别使得美国人类学界依然没能迈出文野之别的二元对立——农民不过是“野蛮人”的另一种形式,给美国人提供浪漫想象。相较而言,中国人类学家则从一开始就能够辩证地看待农民社区:一方面以村庄为单位展开深入调查获得科学结论,另一方面也看到村庄之间、城乡之间、地方与世界之间的相互依存。这使中国人类学不仅从“野蛮人”的田野走向“文明人”的社区,超越了文野之别,而且更奠定了文明比较研究的基础,例如费孝通的中西文明比较和李安宅的汉藏文明比较等研究。 20世纪60年代的文化生态学研究“原始”社会,认为重要的外部力量是自然环境;而20世纪70年代的政治经济学派研究的则是“农民”,认为重要的外部力量是国家和资本主义世界体系,因此农民社会在政治经济学派中占据了一席之地。20世纪80到90年代,随着中国加入现代化和全球化的政治主张,中国人类学界的农民研究在原有海外中国研究对宗族和民间信仰等的关怀基础上,也开始一方面沿着“国家与社会”框架展开,另一方面继续围绕“传统与变革”的关系展开。 (四)诗与政治:后现代人类学中的他者20世纪70年代到80年代,随着后现代人类学破空而出,话语、权力等概念势如破竹,这一方面解构着现代人类学的科学主义精神及其营造的桃花源般小型社区幻象,另一方面又在否定之否定中变相重构着宏大叙事,展开对全球资本、世界体系的全面反思。 1978年萨伊德(Edward Said)出版《东方学》,将矛头直指西方对非西方的“他者化”所造成的政治后果。萨伊德指出,西方学界并不关心非西方世界内部的巨大差异性,而是借助知识生产制造出一个与西方相对立的东方,而知识生产会形成霸权,塑造共识,改变现实,因此一个想象中的东方却真切改造了东方,使东方成为西方的对立面并臣服于西方。 与此同时,费边(Johannes Fabian)也于1978年反思了人类学的内在矛盾。费边指出,异时性和他异性是人类学认识论的基础,人类学就是研究处在另外的时间之中的其他人类的一种科学,然而,民族志客观性的前提是人类交流的共时性,因为交流是内在于时间之中的我他经验的互惠共享。这种内在的矛盾——异时性与共在性同时——源于“西方”资本主义和殖民主义:既需要制造异质性的“空间”供其占领,又需要制造普遍性的“时间”来推广其历史方案——进步、发展、现代性和相对应的停滞、落后、传统。 这些批评振聋发聩,尖锐地揭示出:第一,西方人类学传统是西方宇宙观和认识论的一部分,因为区分真理与谬误的认识论是出现在17世纪欧洲的众多历史事件和社会实践中的一个,所以这种认识论所确定的真实并非绝对的。第二,人类学并不需要一套认识他者的理论,这会导致人类学家将自身的历史事件和文化实践投射到他者之上;人类学需要关注的是他者如何展现自身的认识方式。第三,不仅如此,人类学还要将“西方”纳入人类学研究,不再将西方视为普遍的,而是将之视为特殊的、历史性形成的,揭露所谓西方真理是如何与特定历史事件相关联并最终影响社会发展的。第四,人类学必须破除来自西方的经济和哲学霸权,使认识方式多元化,这样才能避免导致出现“西方学”,因为颠倒的“东方学”实质上是在强化西方话语。 这首先冲击了田野工作的科学性,揭露了研究者与被研究者的现实之间的复杂关系,将田野工作重新理解为一个交流的阈限模式的主体间建构的过程,在其中研究者和被研究者互为主体,没有共同的假设、经历和传统。其次,这暴露出隐没在文化相对主义背后的殖民历史和权力结构,文化不再被视为被动、不变和封闭的,而是被定义为由激烈竞争的符码和表象构成,由此,文化与政治之间、民族志的诗学与政治之间、文化的记录与文化的创造之间的关系得到反思。最后,这破除了现代人类学对“有历史的西方和无历史的他者”的想象,一方面人类学界开始对非西方展开历史人类学研究,重现世界不同文化和区域间复杂的历史互动与政治进程,从中看到西方意识形态是如何在与世界其他区域的互动中形成和转变,同时也看到世界历史是如何在不同思想体系和实践体系的并接中逐步展开。另一方面人类学界也开始对西方展开民族志研究,正视资本主义世界内部的他性和差异。 三、再思他者 20世纪70年代以来,后现代人类学家敏锐地指出,现代人类学在很大程度上依然制造着他者-自我、传统-现代、冷-热社会的二元对立,不仅如此,这种二元对立的知识生产还极大塑造了前者臣服于后者的不平等结构,要打破这种结构,必须重新调整自我和他者的关系,一方面看到西方和非西方之间的接触历史,对非西方展开历史人类学研究;另一方面看到西方内部的差异性并对其展开民族志研究。 不过,正如列维-施特劳斯(Claude Levi-Strauss)所指出的,不论历史还是民族志,关注的都是自己之外的社会,不论其“他性”来自空间中的遥远还是时间中的久远,其视角都是相似的,都在处理一套不同于研究者的表征体系,因此无论如何都不可能使读者成为被研究者的一部分,其最大的功能在于不断扩大人类经验的维度。因此,不能仅仅裹足于对他者观念的反思和批判之中,而应立足于对他者观念的不断反思,拓展人类学的对象以及人类经验的维度。 这就要求我们必须正视自我与他者之间的差异,不能为了反思而消解他者,而是承认自我与他者之间并非总是处于互为对象化的矛盾冲突关系中,承认他者高于自我,正如列维纳斯(Emmanuel Levinas)所指出的,只有以他者的存在性为前提,才能从生命庞大神秘的存在中窥探个体存在的样态和意义;只有先打破自我中心的铁壁,以自我与他者的关系为出发点,才能不断超越自我的有限视野。正如列维纳斯所言,要解放自我认识,必须通过与他者的比较,因为他者蕴含着差异性和变化性。不过,列维纳斯依然认为自我和他者之间横亘着“他异性”,使二者彼此隔绝。 回到中文语境,我们能够看到一种你中有我、我中有你的他者观:他者不仅只是映照自我的镜子,二者并非彼此隔绝,相反,自我总是包含着部分他者,相互吞噬互相包含。这种他者观有助于更充分理解自我与他者的关联与差异,理解文明的冲突与交流;也有助于中国人类学更加客观看待中国与世界其他区域的交往史,更加全面理解中华民族多元性和一体性的辩证。 更重要的是,中文里的他者广泛包含甚至可以说最初就是指非人类的“它”者,因此,人类学的他者本应有更丰富的范畴,而不是仅仅将其他人或接近于人的“野蛮人”作为他者。费孝通晚年曾倡议拓展社会科学的边界,不应把人与自然(天)割裂来看,而应把人放到自然历史演化的总体背景下去理解;也不应该把社会世界与精神世界(心)割裂开来,而应看到人之为人的本质在于精神世界;甚至不应该将语言和非语言的表达(意)割裂开来,而应充分关注语词所无法达及的领域。王铭铭进一步指出,中国传统上并不存在西式的社会科学人类中心主义观点,“它者”既包含人,又包含物和神,人的存在,正是在与种种“它”的关联中成为可能的。这种他者观有助于更整全地思考人的存在,拓展人类经验的维度。 (原文载于《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》2023年第2期)

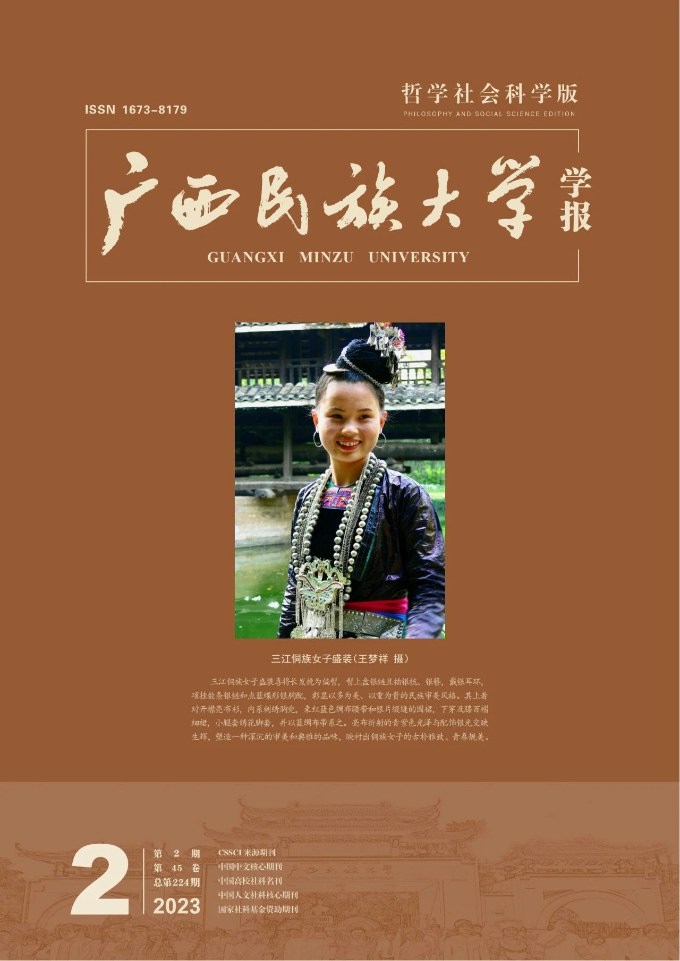

|