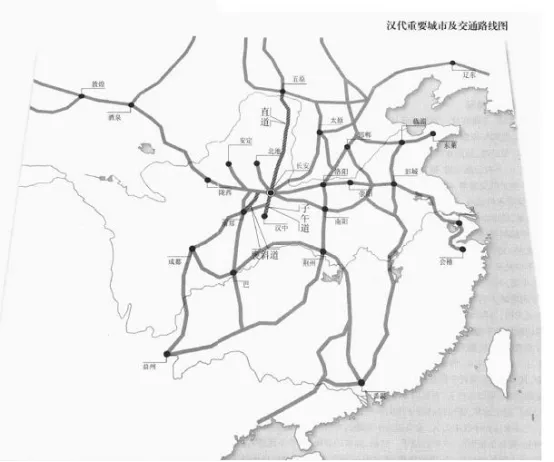

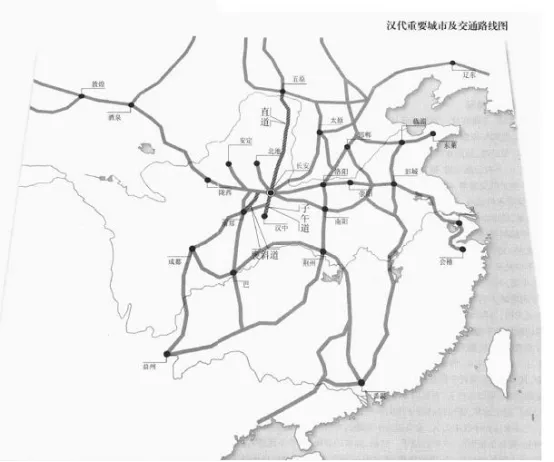

反观中国,早在两千多年前的秦汉时期我们就有了发达的市场经济。当时中国市场经济高度发展的原因,除了精耕农业产生的剩余劳动产品,主要还有如下两个原因,一是依托于全国道路网的市场网形成了庞大的商品逐级集散机制,二是贱金属货币铜钱的大量使用,将社会上最大多数人口卷入到市场经济之中。 与西欧长期处于粗放的农业状态相反,中国的农耕技术在周朝就已经十分发达。今天,从追术西周政制的《周礼》等古籍中,我们还能看到当时已经有了相当先进的耕作和选育种知识。战国时期,中国的农耕技术取得了进一步发展,比如成书于战国后期的《吕氏春秋》一书中有《上农》、《任地》、《辩土》及《审时》四篇“农书”,其内容包括如何选种、精耕细作、合作轮种、防止虫害、施肥等等,足见当时耕作技术之发达。 秦汉时期,中国就有了集约化的精耕农业,这大大提高了土地的产出,为市场经济的发展奠定了物质基础。美国匹兹堡大学教授、历史学家许倬云在《汉代的精耕农业与市场经济》一文中论证指出:“汉代农夫显然已掌握集约耕作的技术和知识,可以合理有效地连续使用土地,而不须休耕……集约农作可利用妇女与儿童从事较为不劳累的工作,如除草、除虫、施肥之类。同时集约农作要求长期而继续的工作。是以集约农作既可减少季节性的劳力闲置,又可使次级劳动力也投入生产。一年多作更缩短了土地休闲的时间。然而,中国的北方究竟有相当长期的霜期。汉帝国的核心区域为关中与中原,冬季颇长,生长季节大受气候的影响而缩短。于是一岁之中,到底免不了有劳力需求分布季节性不均匀的现象。春耕秋获,最为忙碌。而冬季则不失为闲季……闲季中主要劳动力(男性)及全年中未完全使用的次要劳动力(女性及儿童)都可有相当的时间从事其他非农业性的工作。凡此多少吸收了一些季节性的闲置劳力。其成果不是农业活动的间接支援,即是生产可出售的货品。”【1】 精耕农业和农舍手工业催生了高度发展的市场经济。许倬云继续写道:“上面讨论的农舍生产无疑会由近村贸易逐步发展为一个贸易市场网,其网络足以联系若干分散的聚落,使当地交易构成一种市场性质的农业经济。”【2】 事实上秦汉时期中国经济的市场化程度高得惊人,《中国税务》杂志社综合研究组研究员王小强先生得出的结论是:汉代一般小农之家,其收入中有近三分之二来自市场交换;他近乎愤怒地抨击了将中国古代硬说成欧洲封建社会自给自足经济的观点,他说:“两千多年前,‘标准小农在种粮食而不是经济作物的情况下’,三分之二‘都要进入市场流通领域。’如果考虑到不太‘标准小农’,再加上丝绸﹑棉花﹑茶叶﹑烟草﹑陶瓷﹑花卉﹑烧炭等产业,史料大量记载,成村﹑成乡﹑成地区,几乎100%的专业化商品生产,‘量变’足矣发生‘质变’了,怎么能和封建西欧不加分别,囫囵吞枣,楞说中国古代也是自给自足的自然经济呢?”【3】 中国自两千多年前就已经不是由彼此独立,自给自足的村落组成的“传统社会”,而是一个几乎将全社会所有成员融入全国性市场网的农业性质的市场经济。与中国的文字一样,这张无所不在的市场网是维系中国长期统一的重要力量。它历经千载,颠补不破,主要得益于如下两个因素: 首先是依托于全国道路网的市场网形成了庞大的商品逐级集散机制。这个道路网可以追溯到战国时代,据《史记·货殖列传》,当时的全国道路网以长安与荥阳为两个中心,延四面八方展开。如下图所示:

图片源自许倬云:《万古江河:中国文化的转折与开展》,2006年9月,第82~83页。 秦汉时期的大都市,全都座落于联络各地区的大小干道上。许倬云描述道:“汉代的大都市,全都在这一网络的干线道路上。由干线分叉,则是各地区性的道路网络,例如成都平原即有其以成都为中心,辐射四方的道路网。这些道路上的连接点或终点,即是郡、县所在的城市。在各地的城市,又各有其道路网,联系各处的乡聚。乡聚之下,又有分路叉道,通往大小农村……中国各地,经由市场网,有商品的集散与流通,市场网依附于道路网,以经济交换之功能,将中国凝聚成为一个难以分割的经济共同体,其整合的坚实,竟可超越政治权力的统合。”【4】 中国秦汉发达市场经济的形成和发展同样得益于金融上的创新,即贱金属货币铜钱的大量使用,这可能是上个世纪七十年代纸币脱离金本位制以前最伟大的金融创新。 考古发掘和古籍记载都可以证实,我国在战国时代已有大量的铜制货币周流中国各地,铜币的使用一直持续到清代。李锦彰先生指出:“中国不仅最早只选用铜作为币材,而且从殷朝开始直到清朝中期的数千年漫长岁月中,金属铜一直持续不断地作为中华帝国的主要货币材料,这在世界货币史上是鲜有的。金﹑银﹑铁是在铜作为币材选择之后,作为辅助币材被使用的。黄金可能是进入铁器时代后,以它特有的稀缺性和充当储藏价值的适当性一直也作为货币使用,但一直没有像欧洲等世界其他民族或国家那样在相当长的时期将其作为货币主体。”【5】 与古代西方商品交换多用金银不同,铜币可用于小额贸易,能够将包括乞丐在内的最大多数民众卷入到全国性大市场之中,这是中国市场经济得以长期繁荣的关键,也是西方市场经济长期不发达的“金融瓶颈”;不幸的是,正是因为中国人用铜钱,马克斯·韦伯(Max Weber)在他的《中国的宗教》一书中就断言中国货币经济不发达,这完全是出于坐拥书城的学者对现实世界的无知。早在1860年就来华的英国传教士麦高温(John MacGowan)曾经深入考察过中国社会,他在1909年出版的《中国人生活的明与暗》中这样描述作为中国通货的铜币:“对大多数中国人来说,真正的流通货币是铜币。银两则被称为贵族货币,因为大宗买卖都是用银两来计算的,比如用于国家的税收、数额巨大的帐目以及土地的买卖等等。在重大的政治交易中,涉及的金钱数额十分巨大,也只有银两才被作为双方认同的货币……铜币则只能算是平民货币了。它是穷苦人的伙伴,即使是个乞丐,他的口袋里也会有几枚硬币。”【6】 麦高温不是经济学家,但他却比马克斯·韦伯更懂得经济学,因为只有重金属的大量使用才会阻碍市场经济的发展,只要稍稍了解西方金融史的人都会明白这一点。王小强旁征博引,谈到西方金融上的落后时这样写道:“据此推断,西方古代用金币交换商品,属于少数上等人的business,属于‘以王公为中心的货币经济。’‘他们的货币实际上没有深入民间;即到近代,还有许多人终生没有见过一次金币’……‘第一个相对精确而又能保持重量的货币,就是1252年以后着名的佛罗伦萨金币。’后来英国皇室瞅着威尼斯发财眼热,三次引进金币,三次失败。‘由于穷人的全部家当加起来还值不了一块金币,他们极有可能一辈子也用不上这样的金币’。西方‘在技术意义上真正可靠的铸币只溯自17世纪末’。 ”【7】 中国何曾有“自给自足的自然经济”?生产足够用于交换的剩余产品的精耕农业、农舍手工业、遍布全国的市场网、铜币的长期大量使用,使中国早在两千多年前就产生了高度发展的市场经济,并在高度发展的市场经济的基础上,产生了高度发展的中国古典经济学——轻重之术。 发达的市场经济成就了高度发展的政治经济学,这是势所必然! 注释: 【1】许倬云:《求古编》,新星出版社,2006年,第554~555页。 【2】许倬云:《求古编》,新星出版社,2006年,第555~556页。 【3】王小强:《最发达的市场经济》,《香港传真》,2011年1月31日号,第41~42页。 【4】许倬云:万古江河:中国文化的转折与开展》,上海文艺出版社,2006年版,第84页。 【5】李锦彰:《货币的力量》,商务印书馆,2004版,第31页。 【6】麦高温著/朱涛,倪静译:《中国人生活的明与暗》,中华书局,2006年版,第181页。 【7】王小强:《最发达的市场经济》,《香港传真》,2011年1月31日号,第21~22页。 (本文摘自翟玉忠《国富新论:中国经济学轻重之术》,该书由中央编译出版社2013年12月出版) |