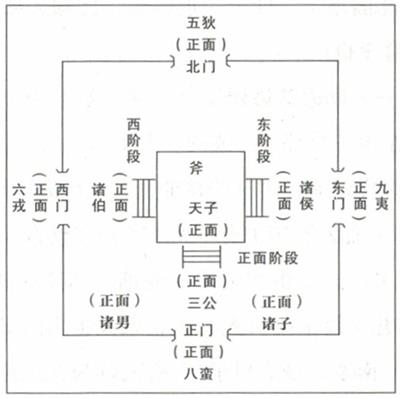

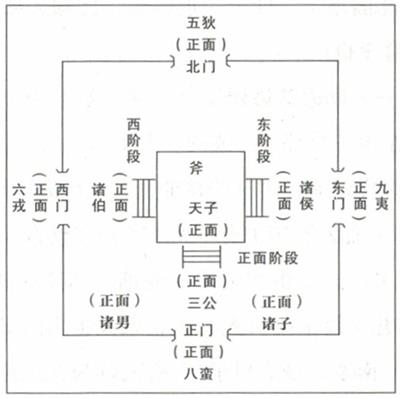

编者按:2025年8月30日,“新法家网站上线20周年座谈会”在风景如画的福建省古田县蓝田书院举行。本文是新法家网站中英文版总编辑,“大《六经》工程”总编辑翟玉忠先生在会上作的主旨发言。 从2005年7月8日我们上传第一组文章,到今天,新法家网站诸位同仁已经风雨同舟二十年。 在这样一个值得庆贺的历史时刻,我想把我们献给世界的学术成果归结为一句话:合内外的至诚之道——修身、齐家、治国、平天下一以贯之的内圣外王之道。 也是因为始终怀着一颗赤子之心,过去二十年我们硕果累累,取得了骄人的成绩。 诚,首要要求我们不自欺,不自己欺骗自己。然后是不欺骗别人,一个人只要不欺骗自己,自然也不会欺骗别人,因为一个人的内在情志和外在行为是一致的,不能真正被掩饰。《大学》说:“所谓诚其意者,毋自欺也。如恶恶臭,如好好色……;小人闲居为不善,无所不至,见君子而后厌然(厌然,躲躲闪闪的样子——笔者注),掩其不善,而著其善。人之视己,如见其肺肝然,则何益矣?此谓诚于中,形于外。” 真的如《中庸》所说的那样,诚是事物的发端和归宿,任何人不能真诚就不能成就功业,因此君子以诚为贵。不过,诚并不是自我内在修养完善就够了,还要完善社会事物,二者相辅相成。自我完善就会普施仁德,建设美好社会也会增长智慧。仁德和智慧是出于本性的表现,是融合内修与外治的道路。“诚者,物之终始,不诚无物,是故君子诚之为贵。诚者,非自成己而已也,所以成物也。成己,仁也;成物,知也。性之德也,合外内之道也。” “合外内之道”也称“内圣外王之道”,语出《庄子·天下篇》。梁启超先生曾经指出:“‘内圣外王之道’一语,包举中国学术之全部,其旨归在于内足以资修养而外足以经世。”【1】 “内圣外王之道”与西方现代学术一个很大的不同是,它把人纳入客观世界之中,而非将人(人性、人类情感)与客观世界割裂,追求西方文化意义上的“客观”。司马迁写《史记》的目的,就是“亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言”。(《汉书·司马迁传》)。扬雄甚至认为,能够通达天地人道理的,才可以称之为儒者;只通天地之道而不通人道者,只能算作是有一技之长的匠人。《法言·君子》:“通天地人曰儒,通天地而不通人曰伎(伎,通“技”,指技术、才艺——笔者注)。” 北宋张载以后,常常用“天人合一”四字来说明修身、齐家、治国、平天下一以贯之的内圣外王之道。在先贤看来,天下实现了大一统,世界和平安宁,就达到了与天地自然相应的最高政治与人生理想。张载显然发挥的《中庸》的“合外内之道”。他说:“儒者则因明致诚,因诚致明,故‘天人合一’,致学而可以成圣,得天而未始遗人。”(《正蒙·乾称》) 在钱穆先生留给世人的最后遗稿《中国文化对人类未来可有的贡献》一文中,钱先生指出:“(天人合一)此一观念实是整个中国传统文化思想之归宿处”“(天人合一论)是中国文化对人类最大的贡献。”【2】 东西方文化的分野即在于此。钱穆先生写道:“西方人常把‘天命’与‘人生’划分为二,他们认为人生之外别有天命,显然把‘天命’与‘人生’分作两个层次,两次场面来讲。如此乃是天命,如此乃是人生。‘天命’与‘人生’分别各有所归……两截分开,便各失却其本义。决不如古代中国人之‘天人合一’论,能得宇宙人生会通合一之真相。所以西方文化显然需要另有天命的宗教信仰,来作他们讨论人生的前提。”【3】 人类未来文化的前途即在于此。钱穆先生写道:“近五十年,欧洲文化近于衰落,此下不能再为世界人类文化向往之宗主……以过去世界文化之兴衰大略言之,西方文化一衰则不易再兴,而中国文化则屡仆屡起,故能绵延数千年不断,这可说,因于中国传统文化精神,自古以来即能注意到不违背天,不违背自然,且又能与天命自然融合一体。我以为此下世界文化之归趋,恐必将以中国传统文化为宗主。”【4】 据钱穆夫人胡美琦女士回忆,钱先生在最后岁月里将“天人合一”的再发现作为自己的“大澈悟”“大理论”“大贡献”,并希望后来者能进一步阐发。【5】 今天,我们沿着先贤探索的足迹,分三个维度论述天人合一理念与内圣外王大道——包括个人内在修养维度的天人一贯,外在社会治理维度的中外一贯,以及连通内外、道名法一以贯之的学术体系。 一、个人内在修养维度的天人一贯 “天人合一”这个概念容易使人想到印度哲学的“梵我合一”,一神教神秘主义的“人主合一”。事实上,“天人合一”并没有消解自我,融入大我或神,它并不是一元论的,而是既讲二元又讲一元,且强调天与人的两分。用西汉扬雄的话说,就是“和同天人之际”。中国人重视的是天人之际,天人之分(分,读作fèn,职分,职责的意思——笔者注),而非“天人为一”。 扬雄《法言·问神》谈到圣人的境界时说,圣人重视保养集中自己的精神,探求事物的深层真理,以此促进天下的和谐平安,实现天下人共同的福祉,使天人之间的关系达到融洽无间的状态。“圣人存神索至,成天下之大顺,致天下之大利,和同天人之际,使之无间也。”《庄子·大宗师》更明确地指出:“知天之所为,知人之所为者,至矣。”认为知晓天的自然,人的职分作为,就洞察到至理了。 先贤这种天人两分,重视人事的思想可能极为古老,可以上溯到四千多年前的颛顼时代。颛顼“绝地天通”的传说,实则奠定了华夏文明天人关系的基础。《国语·楚语》记载“绝地天通”使“民神异业,敬而不渎”,这种将神事与民事划界而治的智慧,在周人“皇天无亲,惟德是辅”(《尚书·蔡仲之命》)的观念中臻于成熟。追述西周政治制度的《周礼》专有“春官宗伯”掌管祭祀礼仪——周人在保持对天地神明礼敬的同时,将巫觋活动纳入官僚体系。这种制度设计使神圣事务成为世俗政治的组成部分,而非对立面。如此就不会出现西方世界那样天与人(神与俗)之间的巨大张力,实现天人一贯。 很可能在西周时期,先哲已经区分了天赋的“大命”和依赖人为的“小命”,确立了天人之间的边界。据说源自西周初年的《逸周书·命训》指出,天地自然演化出万民,民众身负上天的使命,要求民众守德行德,按其表现或赐福、或降祸,以此端正民众的行为。天赋大命恒常不易,非人力所能改变。但个人的际遇则没有定数,遵德行善则得福,背德行恶则得祸。人们懂得个人命运可通过日常的积德累功而改变,行为就会恭敬谨慎,去恶从善;懂得天命自有定数,便不会患得患失,会立足自身积极开拓。“天生民而成大命,命司德,正之以祸福……大命有常,小命日成,日成则敬,有常则广。” 战国时代的清华简《心是谓中》也有与“大命”“小命”相似的概念,分别称为“天命”和“身命”,并强调“身命”、人为的重要性。作者以当时人的疾病观念指出,人的命运取决于天,身体疾病则是鬼在作祟,但人可以“取命”。人有天所决定的命,也有自身决定的命,心可以让人生,也可以让人死。死生由天决定,也会因为心而失去。所以人们不能只向鬼神、上天祈求家庭与自身的平安,也要向自己的身心上去求。“断命在天,苛疾在鬼,取命在人。人有天命,其亦有身命,心厥为死,心厥为生。死生在天,其亦失在心。君公、侯王,庶人、平民,毋独祈保家没身(没身,这里是善终的意思——笔者注)于鬼与天,其亦祈诸心与身。” 战国哲人对天与人关系,命运的论述已十分详备。郭店竹简《语丛一》云:“知天所为,知人所为,然后知道,知道然后知命。”郭店竹简《穷达以时》进一步指出了谋事在人成事在天,修身以俟命的重要性:“有天有人,天人有分。察天人之分,而知所行矣。有其人,无其世(无其世,指的是时运不济——笔者注),虽贤弗行矣。苟有其世,何难之有哉?” 懂得了天人的边界,也就懂得如何作为,使之合乎天地运行的法则,实现“参赞天地之化育”,和同天人。荀子认为,通晓了大自然与人各自的职分,就可以说修养达到了最高境界的“至人”了。不做就能成功,不求就能得到,这叫天的职能。像这种情况,即使意义深远,至人对它也不加以思考;即使影响广大,至人对它也不横加干预;即使道理精妙,至人对它也不加以审察,这叫做不越界和自然争夺职分。上天有自己的时令季节,大地有自己的原料资源,人有自己的治理方法,这叫做能够与天地相匹配并立。《荀子·天论》:“故明于天人之分,则可谓至人矣。不为而成,不求而得,夫是之谓天职。如是者,虽深,其人不加虑焉;虽大,不加能焉;虽精,不加察焉,夫是之谓不与天争职。天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参。” 在中国先贤的观念中,人不是宇宙中微不足道的原子,也不是神的顺从仆人,而是与天地并列为“三才”,这是怎样崇高远大的人文精神啊!此一人格决定了中国文化的根本特质,影响所及至于21世纪的今天。比如中国人从来不认为有什么“自由市场”“自由政治”“自由主义”,人需要积极完成自己的职分,去平衡市场,改造社会,修养个人——这样才符合宇宙人生的基本大道。 社会生活中,人如何达到与天地“能参”呢?就要走修身、齐家、治国、平天下的人生路线,从日常的人伦,日用的善行开始,润身经国,最后达到“赞天地之化育”的圣贤境界。《中庸》对此论述得十分清晰,上面说,由诚而自然明了大道,这是圣人的天性;由明了道理后做到诚,这是教化、修习的结果。诚就会自然明白大道,真正明白道理后也就会做到诚。只有天下至诚的圣人能充分发挥他的本性;能充分发挥他的本性,就能充分发挥众人的本性;能充分发挥众人的本性,就能充分发挥万物的本性;能充分发挥万物的本性,就可以帮助天地培育生命;能帮助天地化育万物,就可以与天、地并列为三了。“自诚明,谓之性;自明诚,谓之教。诚则明矣,明则诚矣。唯天下至诚,为能尽其性;能尽其性,则能尽人之性;能尽人之性,则能尽物之性;能尽物之性,则可以赞天地之化育;可以赞天地之化育,则可以与天地参矣。” 二、连通内外、道名法一以贯之的学术体系 除了修齐治平,内圣外王,内修外治一以贯之,先贤还相应地阐述了道名法一以贯之的学术体系。这与西方学术的不断专业化、乃至碎片化形成鲜明对照。 “道名法”本是西汉刘向描述集成百家的黄老道家经典《尹文子》的,说它“自道以至名,自名以至法”,其中名学是合道法、通内外的枢纽。当代学者也注意到黄老道家这种道名法一以贯之的特点。中国人民大学曹峰教授在研究黄老经典《黄帝四经》时发现:“《黄帝四经》中充斥‘名’的论述,但‘名’一定要和‘道’‘法’结合起来,才能真正理解其在政治哲学中的价值和含义。就是说‘道’‘名’‘法’这三种概念之间存在着有机关联,‘道’居于上位,是最高范畴和出发点,‘名’‘法’居于下位,视‘道’为其存在依据。虽然‘名’‘法’都是和‘秩序’‘法则’相关的概念,但‘名’是从‘道’到‘法’的媒介和过渡阶段,‘法’则是最终的手段。”【6】 只有名学能贯通道德(修养)、名分、法治,体现了中国文化道、名、法一以贯之的特点。儒家又称名教,中国人的伦理道德以名位为基础,以名誉为激励;法家又称形名法术之学,强调定分止争,循名责实,依法赏罚——中国文化的儒法两大家都根植于名学! 黄帝被国人称为“人文始祖”。在混沌初开的涿鹿原野,黄帝“正名百物”的壮举,恰似盘古挥动开天斧劈出中华文明的第一道曙光。这不是简单的符号创造,而是一场意义世界的创世。西汉一代儒宗董仲舒《春秋繁露·深察名号》宣言:“名者,大理(大理,犹言至大的道理——笔者注)之首章也。” 孔子论治国也以“正名”为先,实则是为礼崩乐坏的时代再造天下和平。《论语·子路》载孔子语:“名不正则言不顺,言不顺则事不成,事不成则礼乐不兴,礼乐不兴则刑罚不中。”这里的“正名”绝非迂腐教条,而是贯通礼与法、德与刑,重建社会秩序的关键。儒家名教通过“君君臣臣父父子子”的名位责任系统,将五伦关系编织成覆盖全社会的意义之网。 孔子以后至于战国,百家争鸣,儒家以名为教。名者,所以别贵贱,明尊卑,序长幼,辨亲疏。五伦之名立,则人伦之道明;人伦之道明,则教化之行远。故孔子曰:“君君,臣臣,父父,子子。”名实相副,则天下治;名实相悖,则天下乱。 名教之基,在于名位。名位者,所以定分止争也。君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友,五伦之名位既定,则人各安其分,各尽其责。故《大学》云:“为人君,止于仁;为人臣,止于敬;为人子,止于孝;为人父,止于慈;与国人交,止于信。”名位之正,实为道德之本。 名教之用,在于名誉。名誉者,所以劝善惩恶也。君子爱名,如鸟爱羽;小人盗名,如鼠窃食。故孔子曰:“君子疾没世而名不称焉。”(《论语·卫灵公》)名誉之重,实为教化之枢枢。名教之行,使民知荣辱,明是非,向善去恶。 法家重形名相副,循名责实。名者,所以定分;法者,所以止争。名法定而赏罚明,赏罚明而民知如何行为。故《韩非子·定法》曰:“术者,因任而授官,循名而责实,操杀生之柄,课(课,考核——笔者注)群臣之能者也。”这里,形名之术,实为治术之要。 法家之法,以名为本。名者,所以别同异,明是非,定赏罚。故《商君书·定分》云:“名分定,则大诈贞信,民皆愿悫(愿悫,yuàn què,朴实,诚实——笔者注)。”名分既定,则民知所守;赏罚既明,则民知所趋。法家之治,实为名学之用。 进而言之,名者,所以考功过,核能否,行赏罚。故《韩非子·奸劫弑臣》曰:“人主诚明于圣人之术,而不苟于世俗之言,循名实而定是非,因参验而审言辞。”韩非子告诉我们,执政者真正懂得了圣人的治术,而不迁就世俗的言论,就会按照名实来判定是非,根据验证来鉴别言论——名实相核,则奸邪无所容;功过相较,则贤能无所隐。法家之术,实为名学之极。 名学之道亦大矣!上承天道,下立礼法。儒家名教,以名为教,立人伦而明天理;法家形名,以名为法,治法度而正人伦。内儒外法,实为名学之一体两面,所以说,名学足以统摄内儒外法的中国文化。 三、外在社会治理维度的中外一贯 以名学统摄内儒外法、内养外用的大一统知识体系,与中国大一统的天下秩序相表里,构成了政治与教化相统一的政治共同体,那是最重要的“中国特色”“中国模式”之一。《汉书·王吉传》说:“《春秋》所以大一统者,六合同风,九州共贯也。”文中的“风”,如《诗经》中“国风”之“风”,是思想教化的意思。 由于一神教固有的排他性,西方基督教实际上不能承担起大一统政体“六和同风”,教化天下的功能。罗马帝国试图通过立基督教为国教,实现一个帝国,一个宗教,政教一统。但很快基督教就在“三位一体”这个问题上分裂了——宗教反而成了血腥宗教战争的导火索,在西方历史上不绝于书。 大一统的天下观不是这样,天下乃天下人之天下也。其中没有“非我族类,其心必异”的他者或敌人,王者无外。三代大一统的中华治道——王道,是包括边疆蛮夷在内当时的整个世界。我们从《逸周书·明堂》和有共同资料来源的《礼记·明堂位》中,能够清楚地看到这一点。明堂是为“明一统”(东汉蔡邕《明堂论》)而修造的、象征天下大一统的国家公共建筑。其目的是确立和彰显世界的基本秩序。《逸周书·明堂》写道,明堂,用以彰明诸侯上下等级秩序,因此周公建立起明堂,用以彰显诸侯在明堂的排位,颁布礼乐制度,统一度量衡,从此天下大治。“明堂,明诸侯之尊卑也,故周公建焉,而明诸侯于明堂之位。制礼作乐,颁度量,而天下大服。” 为能使当时的天下秩序一目了然,日本学者王柯依《礼记·明堂位》作了下图:

图片来源:王柯:《从“天下”国家到民族国家》,上海人民出版社2020年版,第34页。 不难看出,西周的天下秩序是三重的,中央是天子代表的周王朝,外围是公侯伯子男众诸侯,周边则是四夷。这里,四夷是天下秩序的重要组成部分,世界通过政治和教化融合成有机的文明共同体。中国人的族群观念是整体的、连续的、动态的,没有在血缘、宗教、地域上的排他性边界,夷夏之间是可以转换的。王柯教授写道:“对于我们理解中国这样一个多民族统一国家来说,这一‘多重型天下’的思想有两点值得注意的特征。第一点是在这个‘多重型天下’的体系中‘四夷’也被看作是必不可缺的一部分,第二点是这个‘多重型天下’的体系为蛮、夷、戎、狄进入‘中国’提供了可能。因为多重‘天下’的思想摆脱了狭隘的血缘意识,将政治和文化作为划分的标准,所以即使原来是属于蛮、夷、戎、狄的人或集团,随着政治上和文化上的统一,也可能变成‘华夏’,在中国的历史上,这种事例不胜枚举。”【7】 在中国的天下秩序中,夷夏一体。直到春秋初期,随着周王室的衰落,蛮夷大举进入中国,中原诸侯才产生了排斥蛮夷的“攘夷”观念以及诸夏与蛮夷的二元对立。这并不能代表中国文化的主体认识,应该将之放在东周特定的历史背景中考察。据《后汉书·西羌传》记载,到了周平王末年,周王室逐渐衰落,西方戎族开始不断侵扰中原各国。从陇山以东一直到中原的伊水、洛河流域,处处都有戎族活动的踪迹。具体来说:渭河上游地区有狄、豲、邽、冀等戎族部落;泾河以北盘踞着义渠戎;洛河流域生活着大荔戎;渭河南岸分布着骊戎;在伊水和洛河之间的中原腹地,也有杨拒、泉皋两支戎族;颍河上游以西还居住着蛮氏之戎。整个春秋时期,这些戎族势力就夹杂在中原各诸侯国之间活动。“及平王之末,周遂陵迟,戎逼诸夏。自陇山以东,及乎伊、洛,往往有戎。于是渭首有狄、豲、邽、冀之戎,泾北有义渠之戎,洛川有大荔之戎,渭南有骊戎,伊、洛间有杨拒、泉皋之戎,颍首以西有蛮氏之戎。当春秋时,间在中国。” 即使春秋大国的“尊王攘夷”,其目的也不是消灭蛮夷,而是重建大一统的天下和平。其基本战略是《管子·大匡》所说的:“内政不修,外举事不济。”这种“先内后外”的外事观,决定了军事外交不是扩张的工具,而是安邦的方法;不是炫耀武力的手段,而是展示文明的窗口。这种“由内而外”的思路,奠定了中华文化和平外交的基础。 与此相应的,是中国和平主义的战争观。《老子·第三十一章》说:“兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之。”“兵者不祥”的战争观体现了先贤对战争的深刻反思。在中华文化中,战争不是实现国家战略目标的重要手段,而是自卫的工具。 “不得已而用之”的原则,更体现了中华文化对武力的节制。孙子说:“不战而屈人之兵,善之善者也。”《司马法》说:“国虽大,好战必亡。”这种慎战的思想不是怯懦的表现,而是智慧的体现。古今中外,有太多的强大国家亡于扩张,而非守成! 和平也不是宋以后的“重文轻武”,而是文明的象征。中华文化的和平性,源于其独特的天下观、外交观和战争观。从“王者无外”到“先内后外”,从“兵者不祥”到“以和为贵”,中华文化以其深邃的思想,为世界贡献了和平的力量。在充满挑战与危机的21世纪,随着二战后确立的国际秩序的逐步解体,中国的这种和平智慧将指引人类走向全球化的共生时代。 只有人类和谐共处,不同文明互相借鉴,世界才能共同发展。100多年前,由于马克思社会主义思想的引入,中国共产党人以实事求是的精神将之本土化,才让中国再次崛起于世界的东方。今天,来自马克思故乡特里尔的汉学家卜松山(Karl-Heinz Pohl)却在提醒人们“天人合一”观的世界性价值。他说:“中国人在现代化的道路上给传统的‘天人合一’思想赋予新的内容,在现代的意义上对它作出人与自然的和谐统一的新诠释,重新认识到其自身传统中的人道主义内容……如果这个地球上人口最多的国家(约占世界人口的四分之一),真正把这一思想付诸实践。尝试着在迈向现代化的道路上避免西方的一些重大失误,那么,国际政治地位日益提高的中国,假如不偏离发展的正道的话,也许将是我们这个星球的希望所在。”【8】 中国的钱穆与德国的卜松山关于“天人合一”世界意义的观念是多么相似啊!这里,东西方哲人令人惊叹地走到了一起——在他们看来,中国内养外用相统一的天人合一观念,不仅是中国人安身立命、安邦治国的基石,也是全人类走向持久和平、永续发展的起点。 这也是多年来,我们风雨无阻,在全世界范围内阐扬内圣外王之道、中国文化的初心!

注释: 【1】梁启超:《庄子·天下篇释义》,收入《饮冰室合集》(第十册),中华书局1989年版。 【2】钱穆:《中国文化对人类未来可有的贡献》,载香港中文大学《新亚月刊》1990年12月号。 【3】钱穆:《中国文化对人类未来可有的贡献》,载香港中文大学《新亚月刊》1990年12月号。 【4】钱穆:《中国文化对人类未来可有的贡献》,载香港中文大学《新亚月刊》1990年12月号。 【5】胡美琦:《中国文化对人类未来可有的贡献》后记,载香港中文大学《新亚月刊》1990年12月号。 【6】曹峰:《〈黄帝四经〉所见“执道者”与“名”的关系》,载《湖南大学学报》,2008年第3期。 【7】王柯:《从“天下”国家到民族国家》,上海人民出版社2020年版,第36页。 【8】卜松山:《与中国作跨文化对话》,刘慧儒,张国刚等译,中华书局2000年版,第35页。 |