编者按: 红果宝公司委托爱尔兰国立都柏林大学等国内外相关科研团队,历经三年,以山楂红素为原料,在山楂红素超分子构效机制的联合攻关研究中取得重大进展。现摘要转发《国际生物大分子杂志》期刊上发表的学术研究论文《山楂提取物纳米颗粒可增强细胞对游离多酚吸收》一文主要内容,以飨读者。 本研究首次发现,经过组合式热加工处理后,山楂中的多酚和黄酮等植物活性/药用成分可自发组装形成纳米级多酚复合结构,命名为“山楂红素纳米颗粒”。通过非靶向与靶向代谢组学质谱技术,初步解析了多酚与纳米颗粒骨架间的化学作用机制。这类纳米结构不仅有助于提升多酚稳定性,还能通过内吞等机制增强其在肠道中的吸收效率,从而为“中药炮制”促进药效提供了分子结构基础,拓展了中药 “成分—结构—功能”协同作用的现代科学解释。此外,当前市售功能性保健品及部分中药制剂中多采用乙醇等有机溶剂提取纯化得到游离多酚,虽广为使用但生物利用度较低,肠道吸收效率有限。如何提升活性成分在肠道中的稳定性与递送效率,是功能食品与中药现代化的重要课题。本研究揭示了山楂红素纳米颗粒(胶体态)与游离多酚(分子态)在递送和肠道吸收机制上的显著差异,以及纳米结构在提升生物利用度方面的关键作用,为探究山楂红素等典型食药同源产品的吸收机制提供了新的理论依据与创新思路。

以下为原文中文版主要内容:

在后疫情时代,全球对功能性食品的需求激增,“食品优先战略”逐渐获得广泛支持,强调通过健康食物和全面营养来预防干预疾病并减少对药物依赖。山楂(Crataegus spp.)作为“食药同源”理念的典型代表,因其富含绿原酸、咖啡酸、槲皮素等多酚类化合物,展现出显著的抗炎、调脂和助消化等多种生物活性。经过传统加工如炒制,山楂的药用价值进一步提升,展现出调节血脂、改善胃肠功能和抗炎等作用,并得到了广泛的临床试验证实。然而,尽管已有大量证据表明多酚对健康有益,其游离状态下的低生物利用度仍是其效果充分发挥的瓶颈,同时这也使得它们难以完全解释山楂作为中药的整体疗效。 值得注意的是,食物或草药中的多酚类物质通常不会以单一形式存在,而是通过自组装形成微纳米结构,这些结构通过多酚的多羟基和苯环结构形成的相互作用力(如π-π堆积、氢键)驱动。此外,多酚还可能与草药基质中的其他成分(如多糖、蛋白质等)发生相互作用,这些相互作用可能影响其稳定性和生物利用度。然而,这些相互作用的具体机制,特别是在热加工条件下对多酚生物利用度的影响,尚未得到系统性研究。 近年来,随着对中药传统加工过程中活性成分结构转化的关注增加,研究认为,这些加工过程可能伴随成分的递送潜力增强,提升药效的传统经验亟待通过现代科学手段加以验证。事实上,基于植物外泌体的纳米递送系统因其优异的稳定性与靶向性,已成为提升中药活性成分吸收的研究热点。然而,相较之下,对于中药传统加工过程中所形成的纳米颗粒,尤其是炒制和煎煮等工艺中生成的结构,其成分和作用机制尚未被充分认识。草药中的活性成分通常被细胞膜包裹,难以直接被吸收。为了解决这一问题,传统中医通过数千年的发展,已经形成了多种炮制与煎煮方法,使草药中的成分在高温作用下与水或其他成分发生物理化学反应,生成的深色化合物(如类黑色素和美拉德产物)有助于提高其溶解度,改变其组成与结构特性,从而增强稳定性、提高药效并降低毒性。然而,这些微观结构如何在提高生物利用度方面发挥作用的机制,仍需要进一步的系统研究。

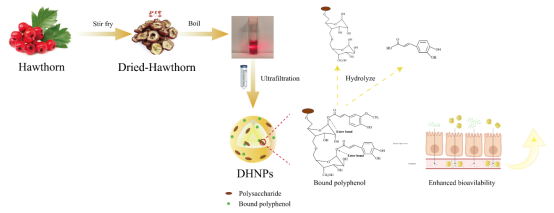

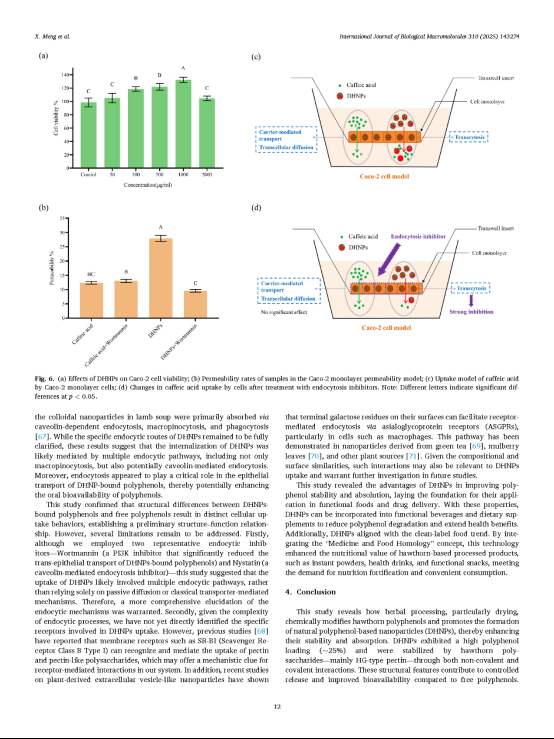

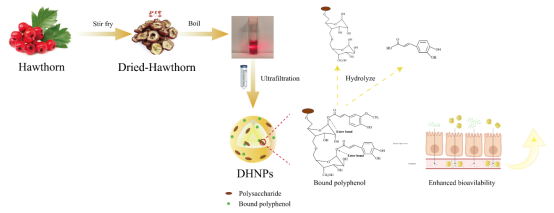

图1. DHNPs的形成及其提升多酚生物利用度的示意图。 这一研究以红果宝山楂红素为研究对象,围绕“炮制诱导—结构组装—多酚缓释—促进吸收”几个环节展开讨论。以传统炮制工艺处理山楂,结合离心、超滤和冻干等步骤获得DHNPs,通过粒径、形态和成分表征得知DHNPs是以果胶类多糖(主要为HG型果胶)和多酚为主体的球形纳米结构,通过皂化水解结合代谢组学分析证实其高量负载多酚类化合物(~25% wt.)。体外模拟释放结合释放动力学模型表明DHNPs负载的多酚具有缓释特性,其释放过程符合一级和Korsmeyer-Peppas动力学模型。在Caco-2单层细胞模型中,DHNPs负载多酚的细胞吸收率为游离多酚近两倍,并基于特异性胞吞抑制剂初步探明DHNPs可通过巨胞饮和Caveolin介导的内吞作用进入细胞,增强肠道细胞对多酚类化合物的摄取,表面食药同源纳米颗粒可作为增强活性成分吸收利用的潜在途径。 注:山楂红素样品由红果宝公司按统一性标准制备。

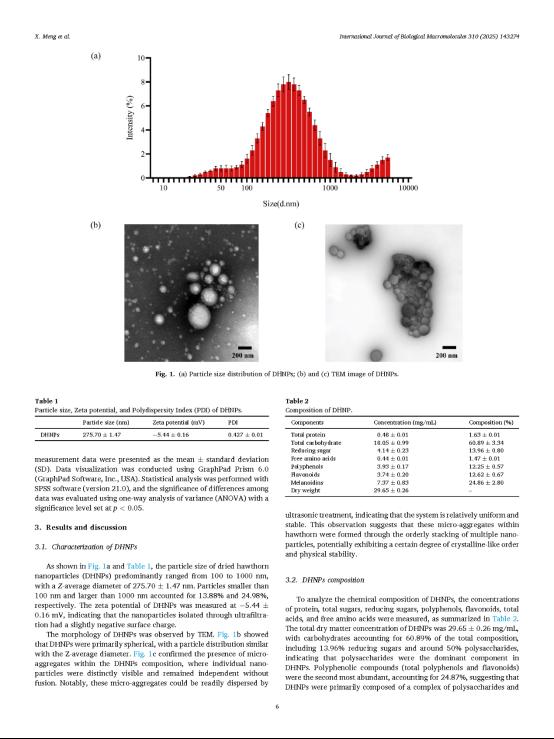

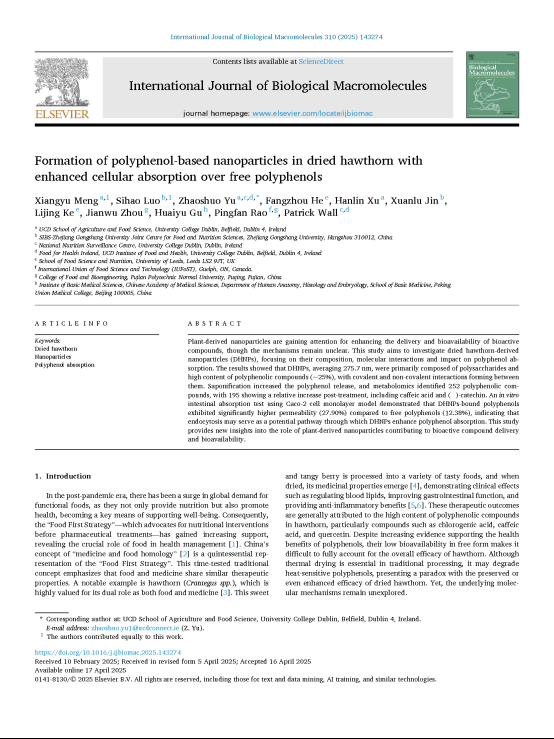

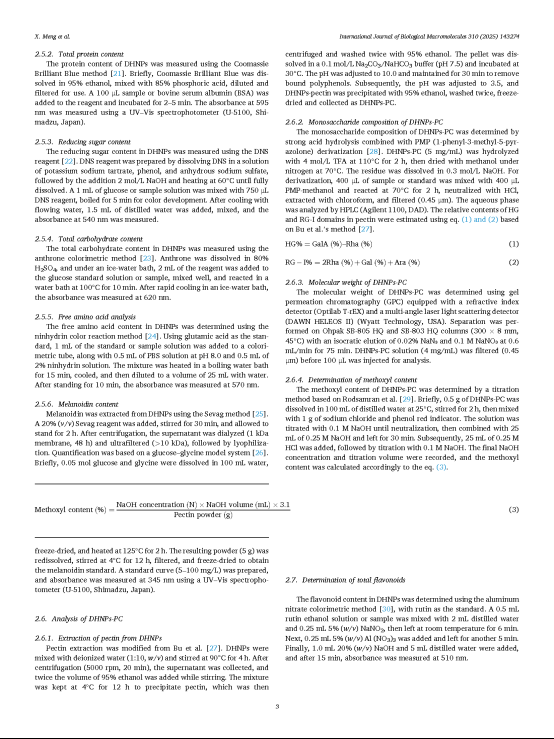

图2. DHNPs的粒径分布、Zeta电位、多分散性指数(PDI)和微观形态。 研究团队使用激光粒度分析仪(Zetasizer Nano ZS90)测得DHNPs的粒径主要集中于100–1000 nm范围内,呈中等聚集特征。小于100 nm和大于1000 nm的粒子分别占13.88%和24.98%,提示样品中既包含部分较小的单体粒子,也存在一定比例的较大聚集体。Zeta电位为-5.44 ± 0.16 mV,表明通过超滤法分离的纳米粒子表面带有轻微的负电荷,具有一定的胶体稳定性。通过透射电子显微镜(TEM)观察了DHNPs的微观结构,图像显示DHNPs主要呈近似球形形貌,轮廓清晰,尺寸分布较为均一;部分粒子呈现分散状态,未见融合,表明其具备较好的物理独立性。此外,可观察到部分区域存在由多个颗粒有序排列形成的聚集结构,呈现一定的三维堆积态,同时发现这些结构可在超声处理后恢复为单分散粒子,这可能反映出颗粒间存在一定程度的结晶性趋势。

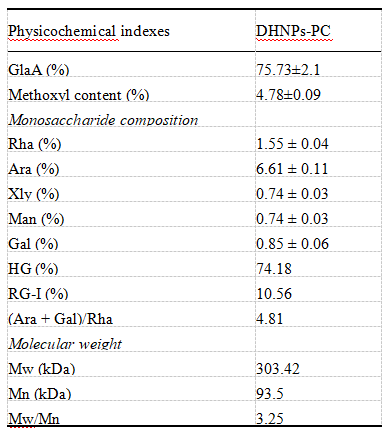

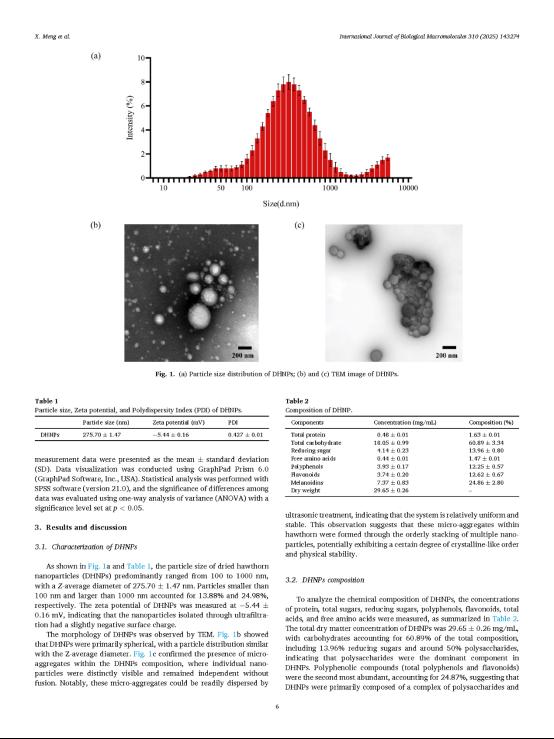

表1. DHNPs的化学成分测定。 研究团队为了分析DHNPs的化学成分,通过化学法测定了蛋白质、总糖、还原糖、总酚类、黄酮类、总酸、游离氨基酸和类黑精的浓度(表1)。结果显示DHNPs的主要成分为多糖和多酚。值得注意的是,化合物成分总含量超过了100%,表明这些成分并非以独立形式存在,而是作为复合物存在。此外,DHNPs中的酚类化合物占比近25%,显示其作为多酚纳米递送体系的潜力。

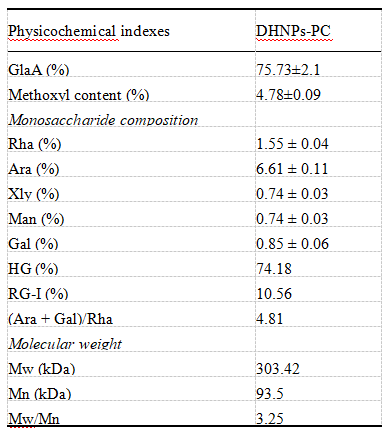

表2. DHNPs果胶的甲氧基含量、分子量和单糖组成测定。 研究团队对DHNPs果胶的主要单糖进行了分析(表2)。结果显示,DHNPs果胶主要由HG型和RG-I型果胶组成,含量占比分别为74.2%和10.6%。HG完全由半乳糖醛酸残基构成,而对于RG-I,(Ara + Gal)/Rha可作为侧链长度和结构复杂度的指标,其比值为4.81,表明DHNPs的RG-I型果胶侧链较短,分支较少,这使其整体结构更接近HG型果胶。结果显示DHNPs在多项抗氧化能力测试(FRAP、ABTS、DPPH、ORAC)中表现出远高于常见新鲜水果的自由基清除能力。提示DHNPs在热加工过程中形成的纳米结构可能通过与多糖的相互作用,稳定并保护多酚类化合物,减少其降解,从而增强其抗氧化能力。

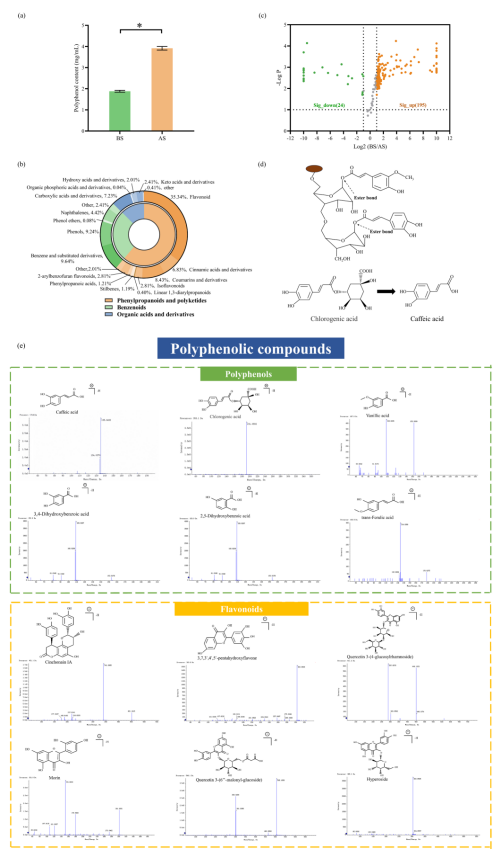

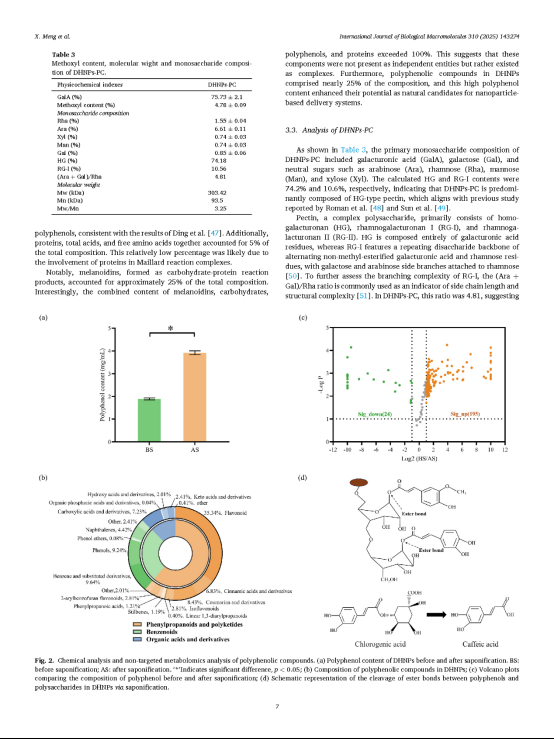

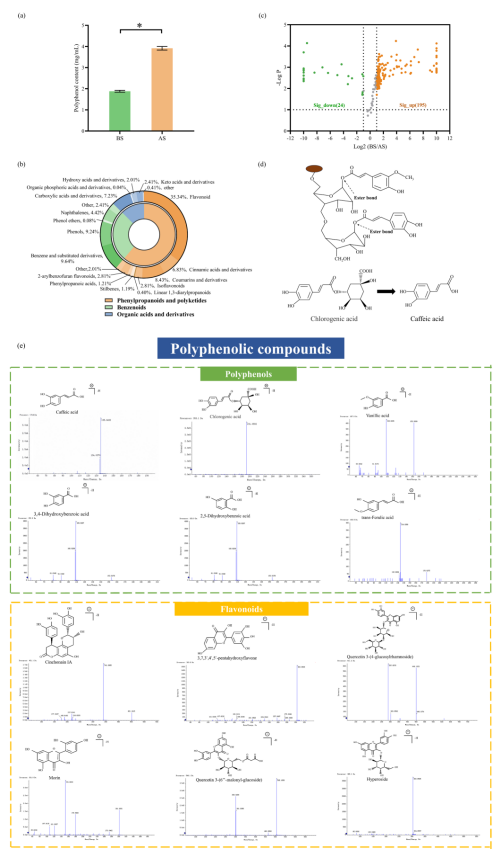

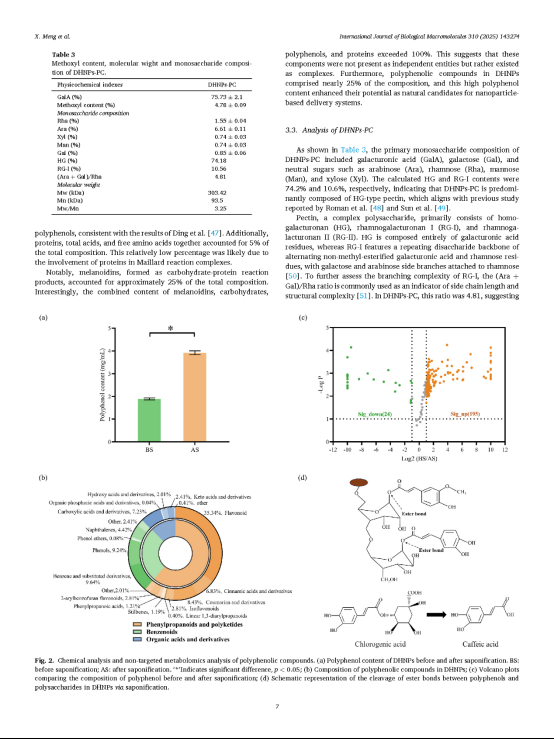

图3-4. 皂化处理促进了多酚的释放并通过代谢组学分析揭示了多酚的种类。(a) DHNPs皂化前后多酚含量。BS:皂化前;AS:皂化后。‘*’表示显著差异,p < 0.05;(b) DHNPs中多酚化合物的组成;(c) 比较皂化前后多酚组成的火山图;(d) 通过皂化作用切断DHNPs中多酚与多糖之间酯键的示意图;(e) DHNPs中主要典型酚类化合物的二级质谱图。 研究团队为了探究DHNPs中多酚的存在形式,通过皂化水解结合代谢组学方法对其进行分析。结果显示,多酚浓度在皂化后增加近一倍(图3a),表明超过一半的多酚以共价结合的形式存在于DHNPs中。提示皂化前检测到的多酚主要通过氢键、疏水作用等弱相互作用吸附在DHNPs表面,而皂化后释放的结合型多酚则通过酯键与多糖连接存在于DHNPs内部。UPLC-QTOF-MS/MS共鉴定出252种生物活性植物化合物,其中酚类化合物(包括黄酮类)占总成分的35%以上(图3b)。火山图(图3c)展示皂化前后多酚化合物组成的变化,显示大多数酚类化合物在皂化后含量增加,包括咖啡酸、金丝桃苷、(-)儿茶素、2,5-二羟基苯甲酸、反式阿魏酸等。皂化反应破坏了DHNPs基质与多酚之间的酯键及其他共价键(图3d),导致众多酚类化合物释放,进一步证实了DHNPs中共价结合多酚的存在。

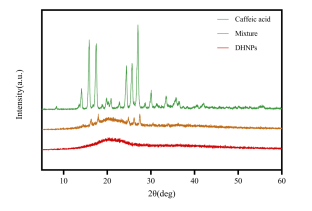

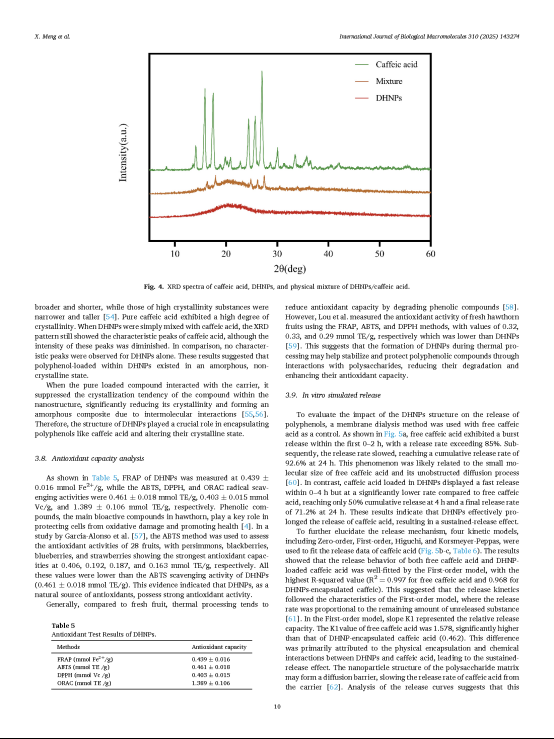

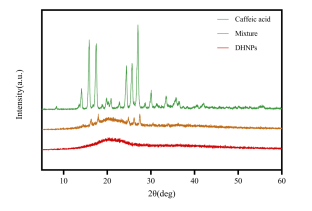

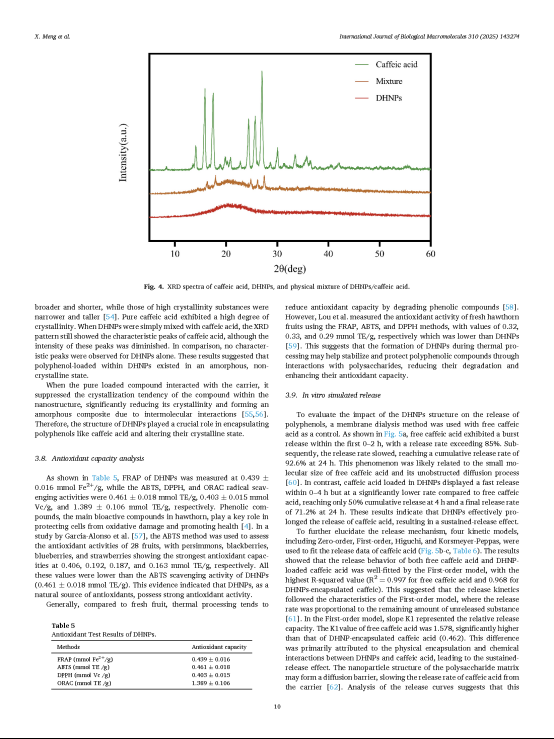

图5. 游离多酚、DHNPs及DHNPs/游离多酚物理混合物的XRD光谱。 研究团队为了验证DHNPs中多酚的存在状态,采用XRD分析了纯咖啡酸、DHNPs以及咖啡酸与DHNPs的简单物理混合物的结晶度。结果表明,纯咖啡酸的XRD图谱在2θ范围5-30°内呈现出多个特征性窄峰,表现出较高的结晶度。其与DHNPs的简单物理混合仍显示咖啡酸的特征峰,尽管强度有所降低。而对于DHNPs本身的XRD图谱,则未观察到明显的特征性衍射峰,表明DHNPs负载的多酚以无定形(非结晶)状态存在,DHNPs的结构改变了其内部多酚结晶状态。

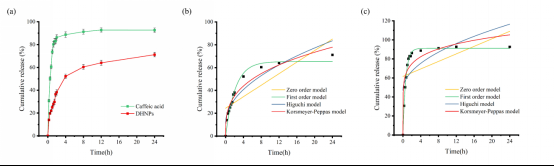

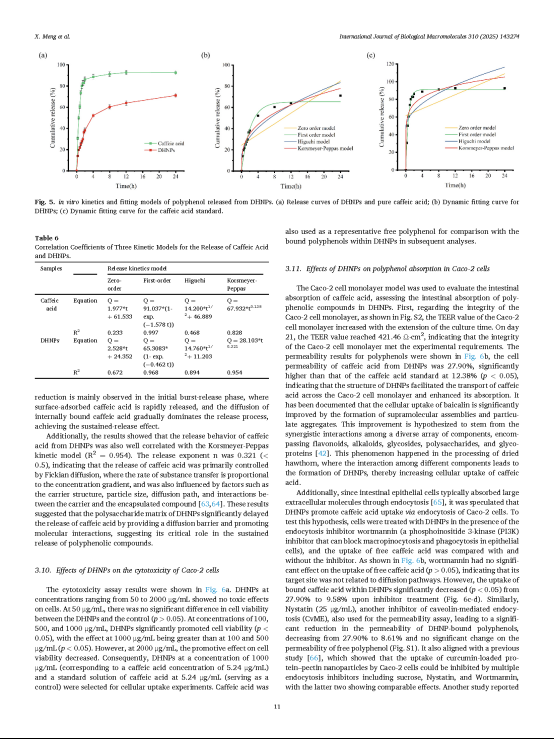

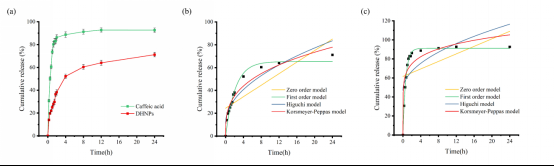

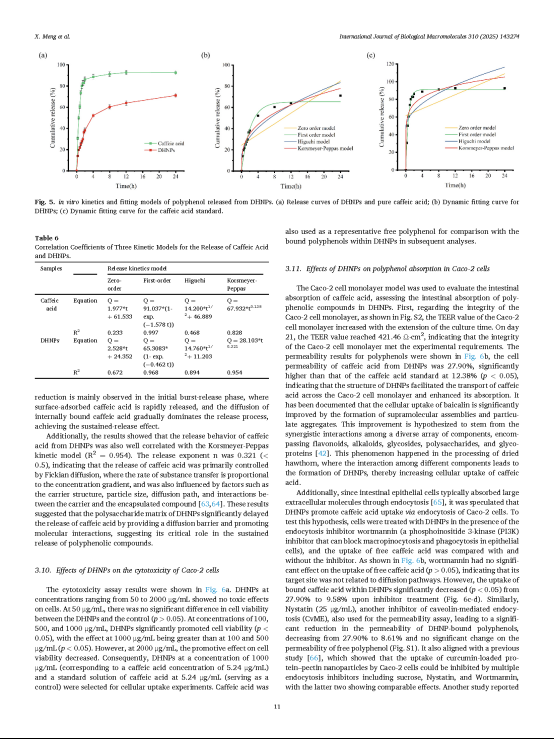

图6. DHNPs负载多酚的缓释特性及释放动力学机制。 研究团队为了评估DHNPs负载多酚的释放特性,进行了体外膜透析实验。结果显示(图6a),游离咖啡酸的释放率在0–2小时内爆发增长,超过85%, 24小时的累积释放率达92.6%。相比之下,DHNPs负载的咖啡酸的释放速率明显低于游离咖啡酸,4小时的累积释放率仅为50%,24小时的释放率为71.2%。这些结果表明DHNPs具有多酚缓释特性。为了进一步阐明释放机制,采用零级(Zero-order)、一级(First-order)、Higuchi和Korsmeyer-Peppas动力学模型进行拟合分析(图6b-c)。结果表明,虽然游离咖啡酸和DHNPs的释放行为都高度符合一级动力学模型(释放速率与未释放物质的剩余量成正比),但是游离咖啡酸的K1值为1.578,显著高于DHNPs负载的咖啡酸(0.462)。这一差异主要归因于DHNPs与咖啡酸之间的物理包埋和化学键作用,多糖基质形成的纳米颗粒结构可能充当扩散屏障,并与大部分咖啡酸共价结合,降低咖啡酸从载体中的释放速率。另外,从释放曲线的分析来看,这种降低主要体现在初始爆发式释放阶段,即表面吸附的咖啡酸快速释放,而内部结合的咖啡酸扩散逐渐占主导地位,从而实现缓释效果。

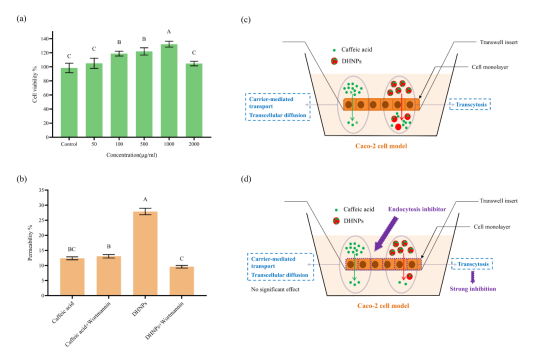

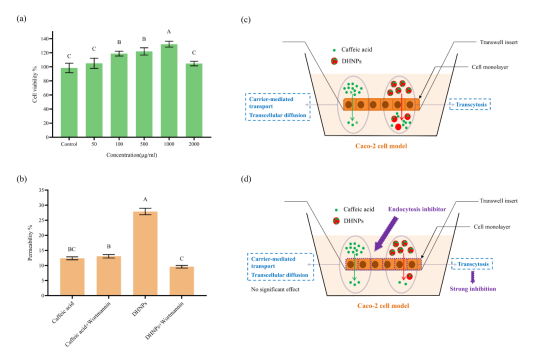

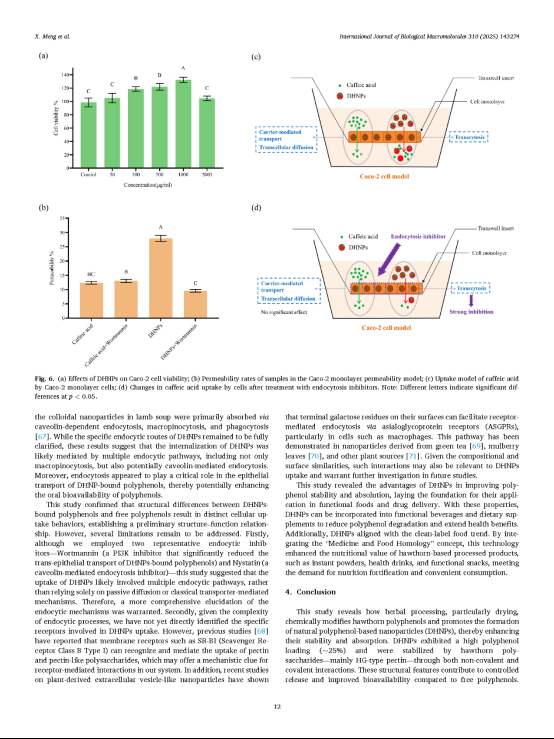

图7. DHNPs提升细胞活力及其促进多酚生物利用度的机制。(a) DHNPs对Caco-2细胞活力的影响;(b) 样品在Caco-2单层透过模型中的透过率;(c) 咖啡酸在Caco-2单层细胞中的摄取模型;(d) 处理内吞作用抑制剂后细胞对咖啡酸摄取的变化。 研究团队通过Caco-2细胞模型评估了DHNPs的细胞毒性及其负载多酚的细胞透过率。细胞毒性实验结果显示(图7a),在50–2000 μg/mL的浓度范围内,DHNPs对细胞无毒性作用,并在100、500和1000 μg/mL浓度下显著增加了细胞活力(p < 0.05),以1000 μg/mL浓度最为明显。Caco-2单层细胞渗透性实验结果显示(图7b),DHNPs负载咖啡酸的透过率为27.90%,显著高于游离咖啡酸(p < 0.05),表明DHNPs的结构有助于咖啡酸跨越Caco-2单层细胞而增强吸收。为了进一步探究DHNPs的运输机制,研究团队使用Wortmannin、Nystatin两种内吞抑制剂处理细胞,结果显示DHNPs负载咖啡酸的透过率均出现显著下降(p < 0.05),而游离咖啡酸在抑制剂处理前后无明显变化,这表明DHNPs进入细胞的方式并非游离多酚的扩散相关途径,其跨细胞转运依赖巨胞饮和caveolin介导的内吞机制。 总结 这一研究在传统中药炮制理论与现代纳米科技之间架起了桥梁,系统揭示了山楂在“炮制”过程中自发形成的多酚基纳米颗粒(DHNPs),在提升多酚生物利用度方面的结构基础与作用机制,构建了“结构—功能耦合”的递送新模型。其核心包括: 结构基础:DHNPs主要由多酚与果胶类多糖(以HG型果胶为主)共组装形成粒径约275.7 nm的纳米颗粒,两者通过共价与非共价方式紧密复合,构建出稳定包埋活性成分并具备可控释放能力的纳米结构。 缓释特性:DHNPs展现出良好的缓释性能,其负载多酚的释放行为高度符合一级动力学模型和Korsmeyer-Peppas动力学模型,实现持续、稳定释放。 提高生物利用度:DHNPs负载咖啡酸在Caco-2单层细胞模型中的吸收率达到27.90%,是游离态的两倍以上。特异性胞吞抑制实验进一步确认其吸收过程依赖巨胞饮和Caveolin介导的主动内吞机制,增强肠道细胞对多酚类化合物的摄取。 总之,DHNPs兼具良好的结构稳定性、缓释能力和细胞吸收促进作用,展现出作为天然、绿色、无需修饰的植物源递送系统的广阔应用前景。这一研究为利用天然多糖构建递送载体、提升多酚生物利用度提供了新思路,也为草药基功能性食品的开发和中药活性成分的精准输送提供了应用案例。

以下为英文原文内容:

|