日本的神宫佛寺很幽静,不像中国道观佛寺那样游人如织,树阴浓密得似乎隔断了尘世喧闹,也衬托出一种谜一样的深不可测。这些深深的神宫寺院里,也不知道为什么,常常会藏了些稀罕的古物,时不时亮出三件两件,便让历史生出几许波澜。我猜测是两个原因,一是因为日本人神佛敬畏比中国人厉害,在中国,政治重于宗教,政治战争一来,就顾不上泥塑木雕的神佛,不光是“烟横古道人行少,月堕荒村鬼哭哀”,道观佛寺也难得幸免,史书里少不了用“玉石俱焚”、“鸡犬不留” 这样的成语。可是,日本的神宫佛寺常常延续千年,像奈良的东大寺、招提寺等等,就至今依稀唐貌。一是日本人爱惜东西的传统比中国更甚,他们不像中国这样家 大业大满不在乎,一把火就可以把阿房宫烧个几天几夜,他们把自家的东西和外来的东西,一件又一件地小心翼翼地藏起来,看宫崎市定《谜の七支刀》,就惊讶于 《日本书纪》里面记载的一千六七百年前百济国王赠与倭王的那一柄七支刀,还能从石上神宫的库房里重新发现,中土佚失已久的王羲之《丧乱帖》,居然也藏在日本皇宫里面,在千余载后,重新借给上海博物馆展览,让中国人开了眼界。老话说“礼失求诸野”,现在想想,古代中国文物丢了,或许也可以求诸东邻。难怪宋代欧阳修就心情复杂,这样说日本的收藏:“徐福行时书未焚,逸书百篇今尚存?令严不许传中国,举世无人识古文。先王大典藏夷貃,苍波浩荡无通津。”

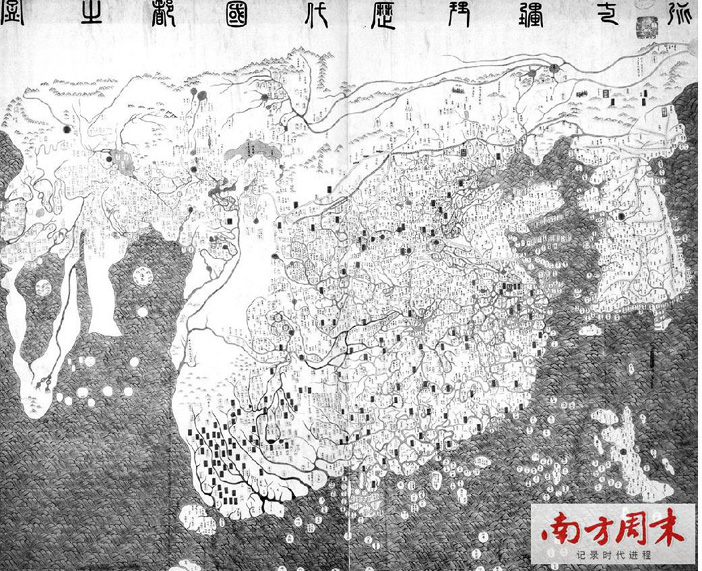

下面要说的《混一疆理历代国都之图》,便是原本深藏在日本京都西本愿寺,后来归了西本愿寺创办的龙谷大学图书馆的,一幅充满了谜团的古地图。

令人惊异的《混一疆理历代国都之图》

这幅古地图里面有什么奥秘,让我们今天不能不郑重面对?

也许,人们还记得前几年一个英国退休船长,也是业余历史爱好者的孟席斯(Gavin Meizies),他的一本书《1421-中国发现世界》(1421:The Year China Discovered the World)曾经惹起的一场风波。据他说,是中国的郑和而不是欧洲的哥伦布、麦哲伦发现了世界,这个来自西方口惠而实不至的说法,也许满足了国人久已欠缺的自信和自尊,所以很多国人都相当激动。记得那一年我在香港参加一个讨论会,凤凰卫视的一个主持人听了会上一些不同于孟席斯的看法,居然指责学者说,“你们谁能像他那样满世界去找资料?”孟席斯船长满世界找资料?这满世界找的资料之一,就是这幅《混一疆理历代国都之图》呀。因为他要证明中国人到了美洲,可 中国人到美洲就得绕过非洲好望角,而这幅绘于郑和下西洋之前的《混一疆理历代国都之图》,恰好画了下垂的阿拉伯半岛和倒锥形的非洲,倒锥形的顶端就是非洲 最南端的好望角,所以这幅古地图成了他的重要证据之一。据他说,有一种难以证实的传说,这幅古地图曾经被一个叫做孔蒂(Conti)的意大利威尼斯商人带回欧洲,因此才有了后来的“大航海时代”,有了哥伦布和麦哲伦……

孟席斯的是非曲直不必在这里叙说。其实,这幅地图不是他的发现。一个日本历史地理学家,那个膝下有着中国历史学家贝冢茂树、诺贝尔物理学奖获得者汤川秀树、中国文学语言学家小川环树三个优秀儿子的京都大学教授小川琢治,在20世纪初的1910年,就已经发现这幅地图,并且摹写和解说过它,一百年前摹写的地图,至今保存在京都大学。孟席斯说郑和发现世界,这幅地图并没有给他提供太多的证据,但是这幅古地图本身,倒是真的让人寻思,因为这里有一连串的疑问。葡萄牙人迪亚士(Bartolomeu Dias,约1450-1500)是1488年才绕过好望角(Cape of Good Hope,当时曾命名为风暴角Cabo Tormentoso,后来才改为喜望峰C.deBoa Esperanza)的,达伽马(Gama Vasco,da,约1460-1524)要迟到1497年才绕过好望角到达印度,据说,在1508年版托勒密《地理学》之前,欧洲人还没有完整的非洲地 图。那么,在郑和之前当然也是在迪亚士、哥伦布之前,是什么人有这样的地理知识,知道从未有过记录的好望角,从而让中国人绘出了非洲大陆的倒锥形状?是谁 一一标志出了东起日本,经朝鲜、中国和中亚到阿拉伯半岛的各个地名,这是蒙古时代大一统的世界图像吗?它真的被威尼斯商人带到欧洲,并对欧洲人的大航海发生过影响吗?最近,我读到一部全面研究这幅地图的书,仿佛学术史百年前后必有遗响和回声一样,研究者和百年前的小川琢治都来自日本京都大学,一个叫宫纪子 的年轻女学者的著作,对这幅地图作了迄今为止最细致的研究。不过,疑问仍然还在,这部题为《蒙古帝国所出之世界图》的新书,精致的腰封上面还是写着一句话,“世界最古的非洲—欧亚地图,为什么遗留在日本?”

真是谜一样的古地图。

蒙元时代的世界新知识

这幅明建文帝四年(1402)画于丝织物上的地图,长150厘米,宽163厘米,古色古香,至今仍然藏在京都龙谷大学的附属图书馆中。据地图下方李朝初期官员权近的跋文,我们知道,原来那时有一个叫金士衡的朝鲜左政丞和一个叫李茂的朝鲜右政丞,看到了中国的吴门李泽民的《声教广被图》和僧人清浚的《混一疆理图》,前一种地图对中国之外记载得颇详备,后一种地图不光注明了当时的地名,还标志出了“历代国都”,但是,他们还是觉得“好则好矣,了则未了”,为什么?因为这两种地图都对朝鲜缺略太多,日本又画得不详细,于是,他们命令一个官员李荟“更加详校,合为一图。其辽水以东,及本国(朝鲜)之图、泽民之图亦多缺略,金特增广本国地图,而附以日本,勒成新图”,这个“新图”就是今天我们看到的这幅《混一疆理历代国都之图》。难怪除了地图中央是庞大的中国之外,右面就是被画得过分庞大的朝鲜,在朝鲜中央的圆形城郭符号上,大书了“朝鲜”二字,把朝鲜想象得这么大,正是因为重新绘制者来自朝鲜的缘故。

自我中心主义是哪个民族都免不了的,把自个儿放在中心去想象周边,并不止是中国人的习惯,自我夸张和自我放大也常常是凸显自信和自豪的策略, 甚至无意识中也会如此。这我们不必管他,要紧的是一个知识史上的问题,要考察这一地图的基本知识源自何处。画《声教广被图》的“吴门李泽民”是谁?宫纪子的书里没有详细考证,但是她说,从嘉靖三十四年(1555)罗洪先所编《广舆图》中可以知道,《广舆图》曾经参考过蒙古时代的两幅图,一幅是朱思本的《舆地图》,另一幅就是李泽民的《舆地图》,从地图中的浙江沿岸还有“庆元”二字等等迹象可以看出,它是在蒙元时代绘制的,因为元末朱元璋称吴王时,便已经把蒙元时代的庆元改为“明州府”,而到了洪武十四年(1381),这个地方又改称“宁波府”了。另一个画《混一疆理图》的僧人清浚却比较好办,他生于元泰定五年(1328),死于明洪武二十五年(1392),在宋濂《天渊禅师浚公还四明序》、南石文秀《增集续传灯录》(永乐十五年成书,1417)等等文献 中,可以知道他是台州黄岩人,俗姓李,别号随庵,三十岁前后,曾经在宁波的阿育王寺佛照祖庵待过五年,画了《广舆疆理图》,那时还是元朝末年,一个叫做叶盛(1420-1474)的人,在他的《水东日记》里面记载了《广舆疆理图》的一幅摹本,摹本作者严节的跋文里说,这就是清浚在元至正庚子年(1360) 画的。他的地图,一是用的是蒙元时代的地名,二是有“中界方格”就是经纬线,大概一格是百里,南北九十格,东西略少一些,“广袤万余”,三是对家乡就是他生活的庆元(宁波)、台州一带,标志得格外详细。

因为这个缘故,后来照着李泽民和清浚两幅地图再绘制的《混一疆理历代国都之图》,也照样沿用了蒙元时代的地名旧称,宫纪子在书中举出不少例 子,比如南京附近的“集庆路”,洞庭湖附近的“中兴路”、“天临路”,北京附近的“奉圣州”、“宣德府”等等,她判断大约这些地名都是1329年到1338年使用的一些地名,也就是说,这幅《混一疆理历代国都之图》依据的原本《声教广被图》和《混一疆理图》,呈现的是蒙元时代的制度和知识。当然,古地图不像今天的新地图那样,注意地名的时间一致性,在知识史上常常会有以当下为中心,把古今中外汇聚在一起,不管三七二十一同时呈现的趋向,由于采用了天台僧人清浚详记历代国都的地图,这幅图中,时而羼有古代历史的地理知识,像这幅地图中的“尧都”、“舜都”、“商都”、“秦都”等已经消失的历史地名,时 而也羼有民族潜藏的历史记忆,像这幅地图里面会特意标志出“大金都”、“女真南京”,宫纪子说,这是作为肃慎后人的地图制作者对于同出一源的女真族表示特别的敬意,因为用了李泽民的《声教广被图》,就不免夸张地把周边广袤的空间统统画上,不管它是否真的属于“大元一统”。当然,也因为重新绘制的时候已经入了明代,就会把现实中已经知道的新地名写进去,于是,就有了明朝建文时代的“皇都”(南京)和“燕都”(北京)。不过,尽管有“皇都”和“燕都”,学界还是趋向于认定,这幅地图反映的是蒙元时代的知识。

确实是蒙元人的知识。这幅《混一疆理历代国都之图》在朝鲜被绘制出来的1402年,朱元璋才死不久,建文帝才当了几年皇帝,朱棣还在北京虎视耽耽地看着南京。没有笼罩天下的力量时,中国人顾不上遥远的非洲,也没有派人下西洋,这些知识当然都是照抄蒙元人的,据说李泽民《声教广被图》非常详备地记载了“内自中国,外薄四海,不知其几千万里”的地理,那是“广域远迈汉唐”的蒙元人的阔大气象。问题是,正如宫纪子所追问的,既然它是元代人的知识,那么,在欧洲人之前,亚洲人怎么会先知道有关非洲的地形?为什么蒙元时代能够画出这样的亚非欧洲地图?这件事情真是说不明白。尽管在欧洲早期的地图中,也有过把亚洲、非洲、欧洲画成三叶形的世界,不过,那毕竟只是想象。尽管也有人提出宋代赵汝适的《诸蕃志》和元代汪大渊的《岛夷志略》来证明中国人早就对非洲有了解,但是,就算有了关于非洲的见闻录和旅行记,也不等于可以绘出一大洲的地形图。

可是,在《混一疆理历代国都之图》中,不仅阿拉伯半岛画得相对准确,也画出了大体的非洲。那个过分夸大的湖泊,是不是今天说的“大湖”?右边那条末端有两个分叉、贯穿南北流入红海的河,应该是尼罗河(Nile River)吧?左边从大西洋东西横贯的河流,是尼日尔河(Niger River),还是刚果河(Congo River)呢?这真是太奇怪了,难怪有人会觉得这下子可打破了欧洲人发现世界也发现非洲的迷思(Math)。

是回回人的礼物吗?

没有直接的证据能够说明这些地理知识的来源,这使它成为知识史上的难解之谜。不过,很多学者都倾向于相信,这和色目人中的回回人有关。

《元史地理志》里面说汉隋唐宋“幅员之广,咸不及元”,确实是真的,“若元,则起朔漠,并西域,平西夏,灭女真,臣高丽,定南诏,遂下江南, 而天下为一,故其地北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表”。看过陈垣先生《元也里可温教考》和《元西域人华化考》这两部名著的人都知道,在蒙古人席卷欧亚之后,国界似乎渐渐淡化,广袤空间中人来人往,欧洲人到中国的,绝不止有马可波罗,而中亚西亚的所谓西域人到中国的更多,他们一方面学到了中国的文化,陈垣曾列举当时儒学、佛老、文学、美术、礼俗和女学诸等领域的“外国专家”,一方面又带来了阿拉伯的文化,那些长着满脸络腮胡子,双眼碧蓝,鼻子高耸 的“色目人”,不仅仅会变戏法,还有很多汉族中国人不会的奇技淫巧,像会造火炮的阿老瓦丁和亦思马因,像会造塔塑像的阿尼哥等等。通过丝绸之路东来的外国 人,比起汉唐来不知多了多少倍,而延祐元年弛海禁之后,乘船到达泉州、广州、宁波三个市舶司来做生意的阿拉伯商人,也已经不再是少数侥幸海上逃生的探险者,在各种进口时髦商品之外,他们可能带来了很多新知识。

我们也许对那个时代的“全球化”估计太低,其实,很多异域知识的传播和影响,在中国已经相当深刻和广泛,正如柳诒徵说的,蒙元时代的文化“兼盖中国、印度、大食及欧洲四种性质”。有一个例子,我始终觉得应当一提再提,这就是《元史》里面提到的那个西域人札马鲁丁(又写作札马剌 丁,Jamaal-Din),他不仅在元世祖至元四年(1267)进献了万年历,而且还给皇帝制造了各种各样的“西域仪象”。其中一个仪器叫做“苦来亦阿儿子”的,竟然是一个地球仪(有人说,“苦来亦阿儿子”就是阿拉伯语Kurahaiz的波斯读法Kura-iarz,“苦来”意为“球,苍穹”,“亦”是 标志属格,“阿儿子”意为“陆地,土地或国家”):“其制以木为圆球,七分为水,其色绿,三分为土地,其色白,画江河湖海,脉络贯穿其中,画作小方井,以计幅员之广袤,道里之远近。”

这里说的“圆球”,不懂得地球为圆形的人会知道吗?所谓“七水三地”,如果不对整个地球的大海和陆地有充分了解,能够说出来吗?用“小方井” 给地球画了格子,就应当是经纬线吧?如果能够计算“道里之远近”,那么,对于遥远的异域,会有什么样的知识呢?特别是,就是这个札马鲁丁,在至元二十三年 (1286)主持了《元大一统志》的编纂,那个时候,为了“表皇元疆理无外之大”,朝廷曾经让大臣招聘一批“鸿生硕士,立局置属总其事”,当时还“大集万方图志”,所以,他给皇帝的建议中说,现在,汉族地区的地图已经有四五十册了,可是如今皇元的地盘太大了,“如今日头出来处,日头没处,都是咱每(们) 的,有的图子有也者,那远的他每(们)怎生般理会的?回回图子我根底有,都总做一个图子呵”,可见,他的任务就是要绘制一个包括蒙古时代一统世界的总图, 而他本来就有回回的地图,现在又有了汉族人的地图,还在收集各种“远的”地图。那么,《声教广被图》和《混一疆理图》的异域知识,是否就来自这里呢?

不必等到意大利人利玛窦来,这些随着蒙古人进入汉族中国的西域人,便已经把关于世界的知识传进来了,只是汉族中国人,可能还不懂它的意义罢了,但是,就算中国人不懂,难道不可以照猫画虎么?

超越疆域的知识史视野

好多年来,人们都以为龙谷大学所藏的这幅《混一疆理历代国都之图》是独一无二的,“孤证不立”的原则让人们对这种异常知识史现象将信将疑。然而,1988年,日本旧岛原藩松平氏的菩提寺即长崎的本光寺,又发现了一幅同样有权近跋文的《混一疆理历代国都之图》,这回的地图长220厘米,宽280 厘米,比龙谷本还要大,是用很厚的纸绘制的,据宫纪子研究,它和龙谷本出自一源,却略有不同,可能比龙谷本要晚一些,因为它已经根据16世纪的资料,补充了一些朝鲜和日本的地名。这已经太叫人吃惊了,然而发现还在继续,这些年里,日本学者又陆续在熊本的本妙寺、天理的天理大学附属图书馆发现了同样左有非洲、阿拉伯半岛,右有巨大的朝鲜和日本的《大明国地图》。而中国也在最近几年,在第一历史档案馆发现了《大明混一图》,这幅更大的地图上也画了非洲和阿拉伯半岛,只是这个地图左边的非洲和右边的朝鲜,都比上面几幅地图小了一些,而日本列岛却变得大了许多。

为什么这幅朝鲜人画的地图会收藏在日本,是倭国侵入朝鲜后掠走,由丰臣秀吉赐与西本愿寺的,还是通过通信使的往来,由朝鲜官员携到日本的?或者是近代西本愿寺的大谷光瑞从朝鲜半岛买回来的?我们不得而知,只是觉得有趣的是,这幅地图的知识真是太“全球化”了,先是融入了可能来自阿拉伯的世界地理知识,他们给人们介绍了只有他们才熟悉的阿拉伯半岛和非洲大陆,接着变成了汉族中国人绘制的地图,把中国想象在世界中央,并变得无边浩大,然后在朝鲜人手中重新绘制并改造,朝鲜也在地图中被放大了好几倍,再接着却又流传到了日本,悄悄地藏在深深的神宫佛寺之中,直到20世纪才重见天日,引发了学界的惊讶 和震撼。知识的传播和辐射,常常超越国境,尤其是在国境线不像现代国家那样需要护照和签证的古代,因此知识的发明,难以像专利局颁布证书一样,把它归于哪一国哪一家。据说,韩国人对这幅不存其本国的地图相当自豪,2004年他们宣布发行《韩国古地图》邮票四枚,其中之一就是这幅《混一疆理历代国都之图》, 他们觉得,这是他们的先人对于世界的新知识的证据。可是,中国学界并不认为《混一疆理历代国都之图》,是朝鲜对于世界的知识发明,只承认这是朝鲜为世界保存了一个全球知识史的重要材料,并暗地里希望这是中国人的地理发明。可我并不认为这是汉族中国固有的知识,毕竟在那个时代,中国人仍然相信华夏之外没有那么广袤的四裔,孟席斯的话虽然中听却未必可靠。

不是中国人发现好望角,希望不会挫伤中国的自尊,我们有理由自豪,毕竟中国古地图记载了那个遥远的非洲。尽管它保存在日本,但是知识却并非日本的,只是要感谢日本人的收藏嗜好和习惯,也要高兴他们重新发现这幅地图,这让人类的知识史得以重新书写。在这一个古地图中,我们看到知识史的相互微妙关 联,真好像是“冰岛的一阵风,吹起地中海的波浪,卷到菲律宾的暖流,然后鼓起琉球到中国的船帆”。

不仅仅是对知识全球化历史的认识,这种知识史的重新发现,也许还会有思维上的革命性结果。2002年,在南非国民议会的“千年项目地图展” 上,据说,曾经展出过这幅藏于日本的《混一疆理历代国都之图》和来自中国的《大明混一图》的摹本,女议长费琳·金瓦拉看了这幅地图后,说了一句相当有“后殖民哲理”的话,她说,“这个展览的目的是,让我们不要被别人(殖民者)强加给我们去信服的东西所束缚”。当然,每一次新知识的发现当然都是对旧常识的瓦解,女议长说得不错,它能把他人强加给我们去信服的东西,从我们的习惯性思维中去除“常识”或者“熟悉”,从而解开观念的束缚,这也许恰恰就是历史学在已 经逝去的旧时代中不断发现改变自己的新材料的意义所在吧。

(作者系复旦大学文史研究院院长) |