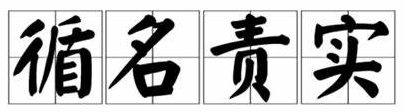

如果说一神教教徒是“上帝的选民”,那么中国人则是掌握了道的民族。 世界上,很少有一个族群像中国人一样,数千年来持续地追寻宇宙人生的基本规律——道!如同科学规律具有超越时空的特性一样,涉及社会治理的政道——法家不是博物馆里的青铜器,而是流淌在中国人血液中的文化基因,从尧舜时代一直存续至今。 即使在曹雪芹的《红楼梦》中,我们也能看到泼辣的王熙凤治理宁国府中的法家风范——那是她成功协理宁国府的奥秘! 宁国府的气象,与荣国府大不相同。这里虽也是雕梁画栋,却总透着一股子散漫劲儿。王熙凤将之总结为“五大问题”:第一件,人口混杂,遗失东西;第二件,事无专执,临期推诿;第三件,需用过费,滥支冒领;第四件,任无大小,苦乐不均;第五件,家人豪纵,有脸者不服钤束(钤束,钤,音qián,钤束是约束、管事的意思——笔者注),无脸者不能上进。 在《红楼梦》第十三回《秦可卿死封龙禁尉,王熙凤协理宁国府》和第十四回《林如海捐馆扬州城,贾宝玉路谒北静王》里,曹雪芹以冷峻笔锋揭开了一场惊心动魄的管理实验。 在曹公笔下,当秦可卿的丧仪化作宁国府混乱的催化剂,当贾珍的颓唐与尤氏的懦弱交织成权力真空时,王熙凤的登场恰似商鞅入秦一样带着破局者的锐气。这位脂粉堆里的英雄,竟在深闺绣阁间演绎了一出法家治术的教科书级范本。曹雪芹不禁感叹:“金紫万千(金紫万千,指济济朝堂的文武百官——笔者注)谁治国,裙钗一二可齐家。” 在中国古典政治哲学中,“形名法术”四字承载着千年庙堂的管理智慧。韩非子谈治理之道说:“道者,万物之始,是非之纪也……故虚静以待,令名自命也,令事自定也。虚则知实之情,静则知动者正。有言者自为名,有事者自为形,形名参同,君乃无事焉。”(《韩非子·主道》)王熙凤深谙此道,她踏入宁国府的第一刻起,便以法家“循名责实”的冷峻目光,重新丈量着这座腐朽的贵族宅邸。 1、定岗定责:重构权责坐标 凤姐接掌宁府次日黎明,卯正二刻的击掌声撕裂了往昔的混沌。“卯正二刻点卯理事”这个细节,暗合商鞅“以日治者王”的效率法则。她将百余名仆役按职能划归多个专项组,从灵前上香到巡夜打更,从茶饭供应到孝布收发,每个岗位都如同精密仪器的零件般被赋予确定职责。 最令人拍案的是她对“名”与“实”的辩证把控。当众人请示“支取东西领牌”时,她说:“错我半点儿,管不得谁是有脸的,谁是没脸的,一例清白处置。”这番宣言与法家“刑过不避大臣,赏善不遗匹夫”的法治精神遥相呼应。在等级森严的贾府,她硬生生用岗位职能的“名”消解了身份尊卑的“实”,构建起全新的权责坐标系。 凤姐的治理智慧,在于懂得将人情社会的模糊地带转化为制度文本的清晰刻度。她宣布不得误卯迟到等条例,恍若李悝《法经》在深宅中的微型复刻。这些规条通过每日的查岗、物资支取的联单、事件记录的簿册,化作可触摸的治理经纬。 特别值得玩味的是她对信息管控的重视。要求各房“每日卯正二刻向我汇报”,建立“事无专执,临期推诿者”罚的追责机制。这种垂直信息通道的建立,使得宁国府这个庞杂系统具备了强大高效的中枢神经。 2、赏罚之术:锻造绩效闭环 第十四回中惩治迟来的仆妇,堪称法家治术的经典教学案例。王熙凤在众人惊愕中下令“革他一月银米”,其震慑效果不亚于商鞅徙木立信。这种“赏誉同轨,非诛俱行”的手段,完美实践了《韩非子·二柄》中“刑德二柄”理论。更精妙的是,她特意选择“原比他们有体面”的仆妇开刀,正如商鞅惩治太子傅般,实现了“刑上大夫”的法治启蒙。 在激励机制上,她创造性地将物质奖惩与道德评价捆绑。对勤勉者不忘赏钱,暗合《商君书》“功立而富贵随之”的功利导向。这种绩效闭环的打造,使得宁国府这个惯性运转的古老机器,首次被注入了现代管理意义上的驱动力。 凤姐的高明,还在于她深谙“法术势”三位一体的统治哲学。她在治丧期间始终保持的“威重令行”姿态,本质上是在构建法家推崇的“势位之足恃”。众仆不敢偷闲的场景,与韩非笔下“至安之世,法如朝露”的理想国形成奇妙互文。这种将个人权威与制度威严熔铸一体的艺术,堪称传统治理智慧的巅峰呈现。 重读《红楼梦》这两章干脆利落又惊心动魄的治家叙事,我们看到的不仅是王熙凤的个人才干,更是整个中华文明治理智慧的集中展演。从定岗定责的“形名对应”,到赏罚分明的“法术并用”,这些穿越时空的管理智慧,至今仍在现代组织的毛细血管中隐隐跳动。 曹雪芹以小说家的敏锐,在风月笔墨间埋下了沉重的文化密码。当我们在21世纪重新审视凤姐的治家实验时,或许能更深刻地理解一位作家所说的:“制度的骨骼需要文化的血脉滋养,否则终将成为博物馆里的冰冷标本。” 今天,我们亟需恢复法家社会治理的文化精神,因为它是超越时空的治理之道,也是成功治理的合法性基础——如果还同过去两千年一样,我们多是将之误读为刻薄寡恩的严刑峻法,那么整个社会治理的文化基础就被抽掉了。 那些知识分子可以红口白牙地指责法家,但除了近乎包治百病的“仁义道德”,这些人却拿不出像样的治国理政替代方案。要知道,儒家德治犹如治国的左手,法家法治犹如治国的右手,二者缺一不可。只是在乱世和治世,当有不同的侧重点,平时则应兼而用之。东汉学者崔寔形象地将治国比喻为养生。一个人平时要注意营养和保护,有病时则必须使用药物进行治疗。刑罚是治理乱世的药物,德教是治理太平盛世的美食佳肴。如果用德教去铲除凶残,就好比用美食佳肴去治疗疾病;反之,如果用刑罚去治理太平盛世,就好比用药物去营养和保护身体,都是不合适的。他说:“盖为国之法,有似理身。平则致养,疾则攻焉。夫刑罚者,治乱之药石也;德教者,兴平之粱肉也。夫以德教除残,是以粱肉养疾也;以刑罚治平,是以药石供养也。”(崔寔《政论》) 当今学者多沉迷于德治与法治的空谈辩论,研究法家形名法术者凤毛麟角,这样下去,我们会失去复兴中华治道的机会——执政者,警惕啊! |