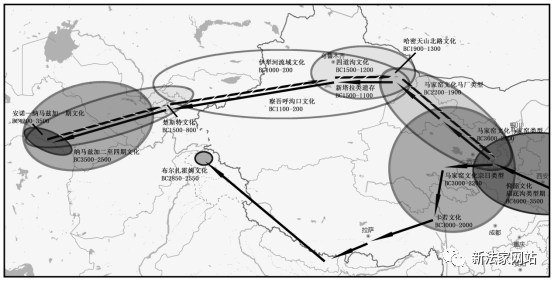

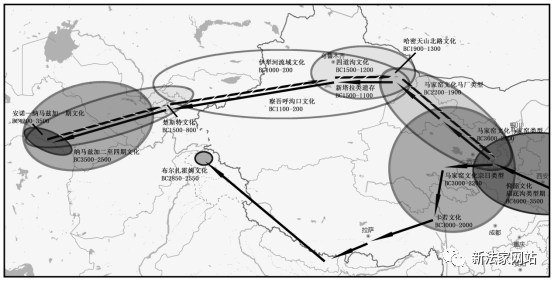

海洋和草原是天然的古代高速路,文明交往的通衢。正是通过海洋和草原,不同族群得以在过去数万年里建立起复杂的有机联系,推动了人类文明的发展,世界史得以展开。 草原和海洋不适宜农业定居生活,却适合旅行和运输。它们发挥着过去一万年来农业社会希缺的重要功能——文化因子洲际间的传播。所以在沿海地区和草原周边,诸多文化因子常常显示出同质性。这在研究不同语系的分布时表现得十分清楚。 比较起来,海洋作为东西方文明交流的渠道,其持续扩张性及全球广度是草原难以企及的。英国历史学家菲利普·德·索萨(Philip de Souza)写道:“纵观世界历史,海洋为人类社会的发展和扩张提供了一个强大的舞台,它一直是文明双向传播的渠道。”【9】 古希腊诗人荷马形象地将草原称为“未经耕种的海洋”,英国历史学家汤恩比将语言作为通过海洋和草原文化交流的指示标。他说: “大家都知道航海的人民很容易把他们的语言传播到他们所居住的海洋周围的四岸上去。古代的希腊航海家们曾经一度把希腊语变成地中海全部沿岸地区的流行語言。马来亚的勇敢的航海家们把他们的马来语传播到西至马达加斯加东至菲律宾的广大地方。在太平洋上,从斐济群岛到复活节岛、从新西兰到夏威夷,几乎到处都使用一样的波利尼西亚语言,虽然自从波利尼西亚人的独木舟在隔离这些岛的广大洋面上定期航行的时候到现在已经过去了许多世代了。此外,由于‘英国人统治了海洋’,在近年来英语也就变成世界流行的语言了。 “在草原的周围,也有散布着同样语言的现象。由于草原上游牧民族的传布,在今天还有四种这类的语言:柏伯尔语、阿拉伯语、土耳其语和印欧语。”【10】 汤恩比提到的四种语言中,柏伯尔语是今天撒哈拉沙漠上游牧民使用的语言;阿拉伯语主要流行阿拉伯世界,而土耳其语和印欧语则分布在欧亚大草原周边。由于印欧语分布于欧洲和东部伊朗、印度及至中国新疆这些相互隔绝的地区,可以推测印欧语曾是欧亚大草原上广泛分布的语言。2018年5月发表的新近基因研究成果再次表明,在公元前第一个和第二个千年里,欧亚大草原上主要是说伊朗语的印欧人。【11】 印欧人穿越欧亚大草原向东强力扩张,将四五千年前欧亚大陆西部次级产品革命的诸多文明成果带到了中国北方地区,东西方文化在这里碰撞、融合,直接催生了夏商周三代政教,超越地方性宗教信仰的中华大道——那是人类文明的超新星爆发! 青铜时代次级产品革命是英国考古学家安德鲁·谢拉特(Andrew Sherratt,1946~2006年)1981年提出的概念,指牵犁、拉车、挤奶、剪毛、骑乘等对家养动物反复利用的次级开发,这完全不同于新石器时代对动物吃肉寝皮、敲骨吸髓的一次性初级产品(primary products)利用。次级产品革命极大地提高了农业生产力和交通运输能力,形成了以犁耕农业为核心的定居生活方式和以奶为食、以毛为衣的畜牧生活方式,最终促成了复杂城市社会的兴起和游牧民族的诞生。它是一万年前农业革命和近代工业革命之间,人类生产力和生产关系领域最重要的变革。 4000年前,次级产品革命巨浪波及青藏高原以东时,引发了黄河、长江流域超大文明体的巨变、整合和升华。而次级产品革命最早出现的青藏高原以西,却因此陷入长期的冲突、分裂和动荡之中。 在东西文明大碰撞的过程中,欧亚大草原上的印欧人、我国从东北至西南的半月形文化传播带族群发挥了重要作用。夏商周三代文明初始的夏王朝,就与地处半月形文化传播带核心的羌族有关。 传递西方次级产品革命文化因子的,主要是发源于欧亚大草原西部、南俄大草原的印欧人。中国社会科学院民族学与人类学研究所研究员易华教授总结道:“古人类学骨骼测量和研究表明,大约四千年前印欧人就至少进入了中国西北,新疆大量木乃伊的发现是有目共睹的证据。根据韩康信等的研究,新疆青铜时代人种以印欧人为主,包括三种类型:帕米尔-费尔干纳型(Pamir-Fergana)、原始欧洲类型(Proto-European)和地中海类型(Mediterranean),蒙古人种只占其中小部分。哈萨克斯坦36具(1300BC~500AD)人骨mtDNA分析表明,早期的均为印欧人,可能与新疆的吐火罗人有关,晚期才出现蒙古人种,共存于哈萨克草原。新疆吐鲁番盆地以及罗布泊地区青铜-早期铁器时代古代居民的mtDNA系统发育分析实验结果表明:至少在汉代以前欧洲和东亚谱系在新疆境内存在双向渗入,亚洲序列向西渗入比较零碎,不如欧洲谱系成分东进活跃。”【12】 考古学也证明,东亚文化因子向西渗透得相对较弱。以中国彩陶为例,它向西最远到达的区域在里海以东。中国人民大学历史学院韩建业教授将“史前时期以彩陶为代表的早期中国文化和早期西方文化相互交流之路,包括顺此通道中西方文化在金属器、农作物、家畜、宗教、艺术、思想等诸多方面的交流”,称为“彩陶之路”。(如图0-12)他指出:“‘彩陶之路’从公元前4千纪一直延续至前2千纪,跨越铜石并用时代、青铜时代和早期铁器时代各个阶段,其中彩陶从西到东的影响至少可达中国甘青地区,从东向西的影响至少可到中亚南部和克什米尔地区。具体路线虽有许多,但大致可概括为以青藏高原为界的北道和南道。”【13】

图0-12 丝绸之路前的彩陶之路示意图。实线代表彩陶从东到西的传播路线;虚线代表舞蹈纹、锯齿纹彩陶由西向东的传播。(图片来源:韩建业:《再论丝绸之路前的彩陶之路》,载《文博季刊》2018年1期。)

和彩陶文化一起传播的,还包括中国北方最早培育的黍等多种文化因子。比如在克什米尔地区的卡西姆巴格(QasimBagh)遗址,发现了测年在公元前2000~前1500年的黍。但在整个青藏高原以西地区,并没有发生4000年前中国北方那样剧烈的文化大碰撞。 (节选自翟玉忠《智慧简史:从旧石器到人工智能》,华龄出版社2021年出版) 注释: 【9】【英】菲利普·德·索萨:《极简海洋文明史: 航海与世界历史5000年》,施诚、张珉璐译,中信出版社,2016年,第19页。 【10】【英】汤因比:《历史研究》(上),索麦维尔节录,曹未风译,上海人民出版社,1986年,第234页。 【11】137 ancient human genomes from across the Eurasian steppes,https://www.nature.com/articles/s41586-018-0094-2,访问日期:2018年11月21日。 【12】易华:《齐家华夏说》,甘肃人民出版社,2015年,第134~135页。 【13】韩建业:《再论丝绸之路前的彩陶之路》,载《文博季刊》2018年1期。

|