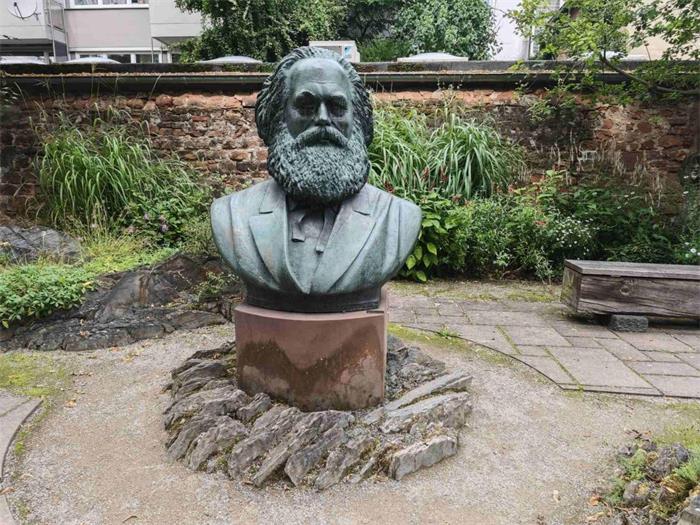

图片说明:马克思故居博物馆后花园里的马克思半身像。 在古老教堂不时传来的钟声里,我们7月30日下午抵达特里尔。看完罗马时期的雄伟城门大黑门,就去了位于布吕肯街10号的马克思故居博物馆,唯恐博物馆六点关门前不能细览一遍。 马克思故居是座灰白色的三层楼房,始建于1727年,属于当时莱茵地区的典型建筑,并不显眼。1818年5月5日,马克思就诞生于此。这里同时也是马克思的父亲海因里希•马克思办公的地方。当年楼上是马克思一家的住室,楼下是父亲的律师事务所。 不过,马克思一家1819年就搬到了特里尔大黑门附近,所以马克思不会对这里有深刻的记忆。 但人类历史的记忆却是深刻的,也会产生太多的误读——因为马克思主义对人类历史的巨大影响力,他才为那么多人所怀念;因为世人的狭隘与偏见,他的言行才会被那么多地误解。

图片说明:马克思故居博物馆内形象展示马克思一生的沙漏,背后就是下文提到的电子屏幕。 在故居二楼,有一间展示马克思生平的陈列室,正中间以沙漏的形式标明了马克思一生的轨迹。比如“特里尔1818—1839”“伦敦1849—1883”,它使人们清楚地意识到马克思大半生都是在伦敦度过的,长达34年。 展室墙上有一个电子屏幕,以详细的图文展示马克思生平,且有中文版,这对于在公共场合连英文说明都很少的德国来说,太难能可贵了——更棒的是,我们有幸遇到了来自清华大学马克思主义学院和北京师范大学马克思主义学院的两位年轻同学,他们主动帮我们翻阅屏幕,以便让我们将所有图文都拍下来。 在介绍马克思伦敦生活的图片中,我们能读到下面的文字: 伦敦(1849—1883) 典当与挥霍 1849年,卡尔·马克思经法国来到伦敦。伦敦成为全家人的生活中心。虽然马克思从事新闻写作或多或少有稳定的收入,但一直不够养家。一有了钱,比如得到遗产,马上就花完。全家人只能靠人接济。在伦敦,马克思成为所处社会的批判者和资本主义批判者。他长年沉潜在大英图书馆。不过,生计的忧虑,命运的打击,疾病缠身,职业的义务,以及参与国际工运等等,一再打断他的工作。直到1867年,《资本论》第一卷才得以出版。当卡尔·马克思1883年在家中去世时,这一重要著作尚未完成。 对马克思伦敦生活的介绍,总标题却是《典当与挥霍》,这可能是受到普鲁士当局1859年监视报告的影响,上面说:“马克思的生活好像钟摆,在香槟酒和当铺之间摆动。”

图片说明:马克思故居的中庭,窗台上的红花格外鲜艳。 长期生活在富裕家庭的马克思,背叛自己的家庭和阶级,从中学阶段就选择了人类解放与幸福的伟大事业,终其一生没有动摇过。这样的人,不会是贪婪的小商人,不会是精明的理财家,更不会是狭隘的守财奴,他心中只有梦想和希望——这才是马克思视金钱如粪土、“一有了钱,马上就花完”的原因。 试想,凭马克思夫妇在商界和政界的广泛关系,马克思想过上那种纸醉金迷的生活是很容易的——马克思的姨父就是驰名世界的飞利浦公司的创始人利奥·菲利普,他的小舅子费迪南·冯·威斯特法伦身居高位,在1850到1858年间曾担任普鲁士的内政部长,他和马克思终生都保持着联系。 但马克思没有丝毫媚骨,从不摇尾乞怜。“银鞍照白马,飒沓(飒沓,sà tà,形容马行迅疾——笔者注)如流星”,这种“侠客行”才是马克思永不低头的英雄主义,甚至从青年时代就是这样。 离开家乡后进入波恩大学,马克思在波恩开始了桀骜不驯的生活,甚至因为打架斗殴与当局发生了冲突——那是一个有伟大心胸的青年对现行社会的抗议,导致他的父亲在第一学期结束后就让他离开波恩。 马克思生平陈列室在谈到1835—1836年马克思在波恩大学的生活时写道:“卡尔·马克思远离特里尔享受着大学生的生活。作为大学生,他想在波恩享受人生乐趣。他也并没有把故乡完全抛到脑后,加入了特里尔学生组成的团体(即“特里尔同乡会”——笔者注)。他在校外的作为惹出了一些麻烦。在波恩短暂的时间里,他还被关到大学监狱过,原因是夜间酒醉喧哗。”“把特里尔的天主教同学引为同道,可以理解为对普鲁士新教威权国家的一种年轻气盛的抗议方式。”

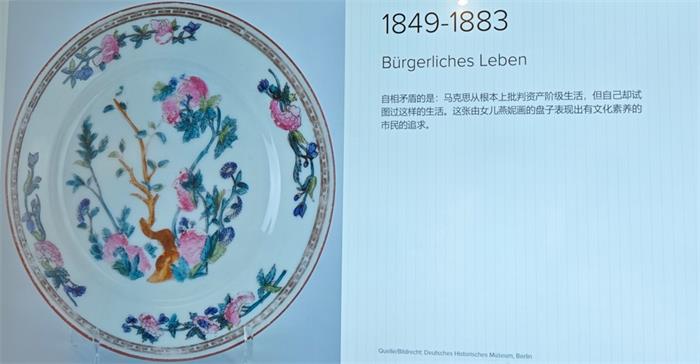

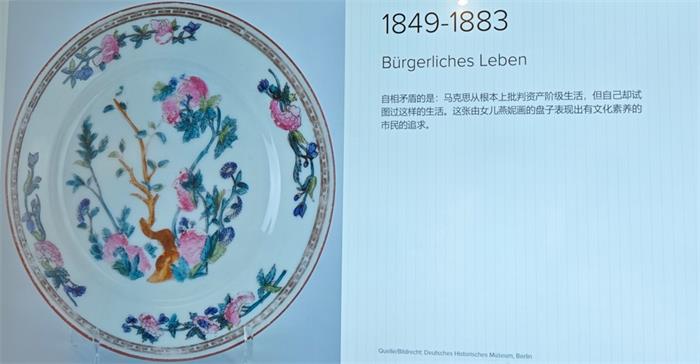

图片说明:马克思女儿画的盘子及其说明性文字。 可是,马克思不拘小节的革命豪情,在有些人眼里却成了“马克思言行自相矛盾”的证据——因为马克思在伦敦时尚的切尔西区住过,因为马克思的女儿曾经画过艳丽的盘子,因为马克思曾经玩过当时市民阶层流行的文字游戏“自白书”。据马克思生平陈列室的文字介绍:“19世纪60到70年代初,这种问答录风行一时,时称‘自白书’,今天可称之为‘亲友留言簿’。被问者必须回答诸如你最欣赏的男性美德和女性美德、最喜爱的作家等问题。它显示马克思一家保留着市民阶层的习俗,另外也显示他们交往的对象:回答者中有朋友、同道,如国际工人协会会员。” 博物馆里不厌其烦地展出了马克思、恩格斯、马克思的女儿燕妮、女管家海伦娜·德穆特、宠物犬“威士忌”的自白,并得出结论:“自相矛盾的是:马克思从根本上批判资产阶级生活,但自己却试图过这样的生活。这张由女儿燕妮画的盘子表现出有文化素养的市民的追求。” 难道艺术和娱乐能成为任何一个阶级的垄断权力吗?难道马克思及其家人没有享受生活的权利?难道马克思一家不能表现出文化素养?难道所有革命者都要做苦行僧吗——那样革命的意义又将何在? 事实是,1860年代马克思因继承财产和恩格斯资助,在生活变得相对较好之后,终其一生都在为人类的解放事业而不断斗争,他至死都是一个没有国籍、流亡外邦的革命者! 当所有的伟大都被玷污,当轻浮的谎言开始流行,当太多的人不是沉默就是附和,谁能说这不是21世纪的蒙昧与悲剧呢! 是人们从灵魂深处理解马克思的时候了——他不是一位完美无瑕的天神,他是一位充满革命豪情的伟人! |