图片说明:从北门城楼上俯瞰特里尔古城,道左中间的红房子就是马克思青少年时代成长的地方。约建于1750年,巴洛克风格。 “1815年5月5日,伟大的思想家马克思诞生在德法边境的一个小城——特里尔。特里尔,又译堤雅,德国最古老的城市之一,有2000多年历史。它位于莱茵河支流摩泽尔河畔……” 从小接受的教育观念告诉我,特里尔(Trier)只是一座小小的城市。少年时玄想,伟大人物都要从不起眼的小地方逆势而起吧。 2025年7月30日,当我穿过拥有1800年历史的特里尔巨大北门(即大黑门,约公元170-180年间修建),聆听着千年不断的古老教堂钟声,仰望气势非凡的罗马帝王浴场遗址,我突然意识到,特里尔不是一座小城,而是一座“大城”,一座“大大的城”。只有在这样深厚的历史积淀中,在18世纪末19世纪初非凡的历史大势下,才会产生马克思这样深远影响世界的伟大人物——在此意义上,马克思主义从这里走来! 特里尔实际是德国最古老的城市,位于莱茵兰-普法尔茨州西南部。始建于公元前16年,曾经是罗马四帝共治制时期西部恺撒君士坦提乌斯一世的驻节地。

图片说明:特里尔大教堂是德国现存最古老的主教教堂,始建于4世纪初,据传由君士坦丁大帝之母海伦娜的宅邸改建而成,考古发掘也提供了大教堂下存在住宅建筑的证据。 同时,特里尔也是最早的基督教在阿尔卑斯山北侧的主教教区,特里尔大教堂是德国境内最早的教堂,已经有1700年的历史,至今仍是基督教徒朝拜的圣地。其最珍贵的圣物是圣袍(der Heilige Rock)——耶稣在被钉十字架前所穿的无缝长袍。据说君士坦丁大帝的母亲海伦娜将基督的无缝长袍带到了特里尔。教堂的旅游手册介绍说:“基督的无缝长袍是至一的教会不可分裂的象征,同时也提醒我们,在天主内合而为一的力量。就如特里尔朝圣祷文中所表达的:‘主耶稣基督,我们的救主,请怜悯我们和整个世界。并垂顾你的信友,使所有分裂的重新合一。阿门’” 统一是人类怎样强烈的人文追求啊!只是由于基督教信仰本身内在的排他性,使这种理念很难实现。中国先哲将宗教作为一种教化,使其排他性得到消解,所以在中国不同类型的宗教信仰能够长期和平相处,也没有发生过大的宗教战争。 从中世纪到19世纪初政教分离之前,特里尔大主教一直是强大的世俗统治者,同时也是教会领导者。其辖区控制从法国边界到莱茵河的大片地区,是神圣罗马帝国的七个选帝侯之一——特里尔的政治文化地位由此可见一斑。

图片说明:特里尔古城北门,著名的大黑门。这是青少年时代的马克思每天都能看见的雄伟建筑。他家离这里只有几步路。 今天马克思故居的所在地实际只是马克思出生的地方,他出生第二年,全家就搬到了特里尔城北门附近。从1819年一直住到1835年,即他中学毕业那年,马克思在那里住了16年。他著名的中学毕业论文《青年的选择》就是在特里尔写下的。马克思博大的胸襟,无私的精神,激昂的笔调,激发了多少少年的雄心壮志:“如果我们选择了最能为人类幸福而劳动的职业,那么,重担就不能把我们所压倒,因为这是为人类而献身。那时,我们所感到的就不是可怜的、有限的、自私的乐趣,我们的幸福将属于千百万人。我们的事业是默默的,但她将永恒地存在,并发挥作用。面对我们的骨灰,高尚的人们将洒下热泪。” 马克思之所以有这样的无缘大慈,不得不说与他每天都面对罗马帝国象征天下统一的雄伟建筑有关。在被列入联合国教科文组织世界遗产名录的大黑门下,我徘徊良久,体验着其震撼心灵的厚重庄严之美——那是铸造伟大历史人物的人文精神! 更少有人知道,马克思不屈不挠的革命意志也产生于特里尔。青少年马克思一定知道,1794年法国革命军进驻时,大黑门早就被改建成教堂和修道院。但1804年拿破仑下令拆除了教堂,让城门得以恢复原貌。这在当时是怎样具有思想冲击力的事件啊!直到1815年拿破仑战败后,特里尔才划归普鲁士王国。普鲁士王国信奉新教,在信奉天主教的特里尔人看来,仿佛是接受外族统治。 对马克思的父亲海因里希•马克思来说更是这样。海因里希的袓父和哥哥萨穆埃尔都是特里尔犹太社区的拉比。法国大革命中,拿破仑法典赋予了犹太人平等的权利。韩毓海教授写道:“在此之前,犹太人的居住地受限制,选择职业也受限制。为了获得居住权,他们必须向选帝侯、修会和地方贵族缴纳‘保护金’和‘新年献捐’。而且,犹太人过去是不能从政、当兵,不能从事律师这种职业的,拿破仑来了,这些禁令以及苛捐杂税被废除了。”(韩毓海:《马克思的滑铁卢》,网址:https://www.kunlunce.net/llyj/fl11111111111/2021-05-06/152095.html) 是法国大革命给海因里希•马克思带来了翻身的机会,使他成为受人尊敬的律师。普鲁士王国统治特里尔后,取消了法国大革命带来的诸多平等政策,这使海因里希对普鲁士十分不满。 海因里希常用法国启蒙思想家的著作教育小马克思,也将对普鲁士专制政府的不满传给了马克思——这成为马克思义无反顾革命生涯的前奏,马克思的早期革命斗争是直接反对普鲁士政府的。 从位于布吕肯大街10号的卡尔·马克思故居博物馆出来,我不禁想到,特里尔——不仅仅是基督教的圣地,也是社会主义的圣地!

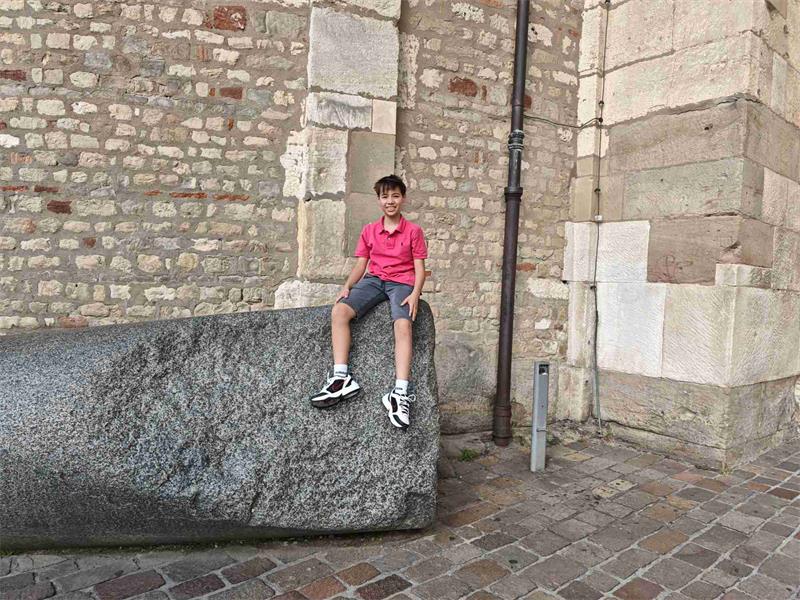

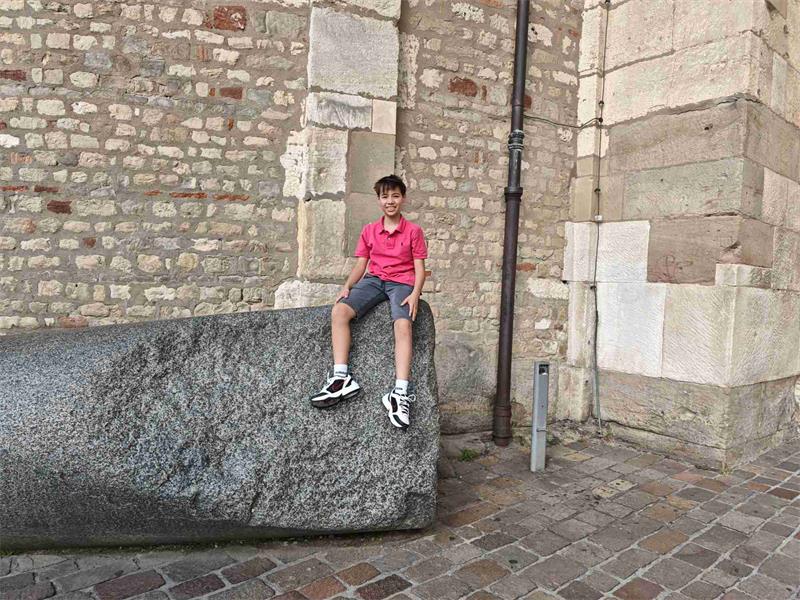

图片说明:我的小翻译,多才多艺的卡尔·库内尔。摄于特里尔大教堂门前。 这时,我的小翻译卡尔·库内尔(Karl Kühnel)从后面跑过来。这个德国小男孩只有十四岁,却懂得四种语言,音乐绘画无所不能。他送上一个纸袋,兴奋地说:“叔叔,这件礼物送给你,希望你喜欢。” 我打开纸袋,里面是一份英文版的《共产党宣言》小册子和一份《新莱茵报》,令人惊奇的是,报纸所有文字都被印成了红色。我心中不由一震——这不是1849年5月19日出版的最后一期《新莱茵报》吗!从此以后,马克思就被驱逐、背井离乡,开启了在英国长达34年的流亡生涯,直到去世。 1849年以后,马克思就再也没有回到过家乡特里尔。他是否曾经梦回自己的思想起飞之地,是否梦见那挺立天际、饱经千年风雨沧桑的大黑门?今天,我们已无从知晓。我们唯一知道的是,这片土地曾经蕴育出了人类文明史上最伟大的灵魂之一! 面对他的骨灰,所有高尚的人们都将洒下热泪…… |